Per lungo tempo abbiamo convissuto con la consapevolezza che qualità e convenienza siano due dei più importanti meriti commerciali di un prodotto che intenda generare un profitto sul mercato contemporaneo. Ma il mondo ha conosciuto dei periodi, di lunghezza particolarmente variabile, durante cui la mera disponibilità nei confronti del grande pubblico ha saputo spostare l’asse delle aspettative, dal semplice desiderio ad un bisogno imprescindibile dinnanzi a cui qualsiasi altro tipo di pretesa, semplicemente, passava in secondo piano. Ritorniamo con la mente, ad esempio, all’universo nazionale creato a partire dal 1920 dall’atto Volstead o cosiddetto XVIII emendamento, creato da una classe politica fondamentalmente ipocrita col fine dichiarato di “salvare” la popolazione dalle tentazioni demoniache create dall’alterazione, temporanea ed intenzionale, dei propri processi sensoriali e pensanti. Così come avveniva pressoché regolarmente, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, nel singolo paese principale consumatore di alcol al mondo. Capire il periodo del proibizionismo non vuol dire dunque solamente immaginare le ragioni religiose e moralizzatrici di coloro che intendevano acquisire l’approvazione del proprio pubblico elettorale, bensì giungere alla conclusione che per uomini e donne ormai letteralmente terrorizzati dai comportamenti occasionali dei propri parenti, amici e vicini, non sembrava esserci altra possibilità risolutiva. Poco importa che interdire uno dei più antichi beveraggi nella storia dell’umanità fosse formalmente impossibile, nonché conduttivo a un tipo di criminalità orribilmente competente quasi del tutto sconosciuta fino al volgere di quella decade terribilmente complessa: nessuno avrebbe dovuto più contendere l’attenzione dei propri cari con il fondo di una bottiglia. E questo doveva pur avere un qualche tipo d’intrinseco valore!

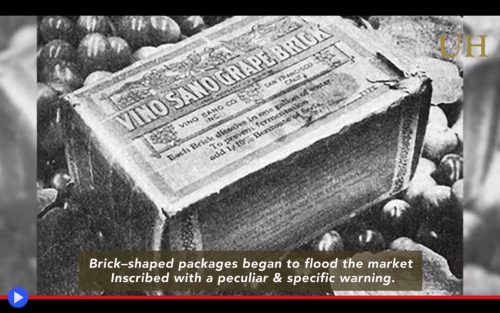

Il fatto che non tutti, ed invero neppure la maggioranza degli abitanti dei 48 stati (all’epoca ne mancavano ancora un paio) la pensassero a tal modo diventò tuttavia ben presto evidente, mentre il decreto governativo generava un’intera società segreta dei cosiddetti scofflaw, coloro che aggiravano o in qualsivoglia modo si prendevano gioco di una legge giudicata dalla collettività, in una singola parola, semplicemente ingiusta. Al Capone e i suoi colleghi, assieme a pericolosi ed illegali alambicchi per la produzione del moonshine, non erano tuttavia gli unici alleati di costoro, visto come sussistesse una possibile scappatoia posta nella zona grigia della legge che poteva consentire di tornare ai fasti di un pasto davvero completo, tramite l’ingegno corporativo di una certa quantità d’aziende. Tutto iniziava con l’ordine piazzato di persona presso un certo numero di rivenditori autorizzati, principalmente negozi di prodotti gastronomici e varie tipologie di drugstore. Il cliente sceglieva da un catalogo il “modello” desiderato tra sherry, burgundy, porto, riesling, claret… Termini non erano (dichiaratamente) più riferiti in alcun modo a specifiche varietà vinicole bensì alle tipologie dell’uva da cui fino a poco tempo prima, esse venivano prodotte lietamente alla luce del sole. Mentre all’ombra della nuova America, l’unica cosa a cui potevano servire era la produzione di un succo analcolico la cui fermentazione doveva essere rapidamente interdetta tramite decantazione o l’aggiunta di sostanze chimiche specifiche quali il benzoato di sodio. Per lo meno in condizioni sottoposte al controllo regolare di un ispettore di legge, come una fabbrica o altra istituzione commerciale. Laddove ciò che i clienti ricevevano a domicilio in tali circostanze, dopo un’attesa assolutamente ragionevole, era un piccolo parallelepipedo di tonalità rossastra incartato nel cartone, che una volta immerso nell’acqua avrebbe liberato tutto il gusto e le qualità del frutto maggiormente amato dagli enofili. Assolutamente e rigorosamente privo delle sue indesiderabili qualità inebrianti. E meno che…

produzione

L’ardente metamorfosi del tubo che diventa un’imbarcazione

Lepidottero cangiante che galleggia tra le onde di salmastre contingenze; quale albero ha ospitato la tua camera del cambiamento? Quale aroma, di stupenda infiorescenza, accompagnava le tue giornate in guisa di brucante essere peloso e variopinto, quasi totalmente ricoperto di peluria urticante? Bruco che percorre le distese della verdeggiante nutrizione. Bruco ovvero l’ottimo vampiro delle piante, anche quando di piante, tutto attorno, non parrebbe sopravviverne nessuna. Fin dove quei tozzi pseudopodi ti hanno trasportato, tra il fragore delle macchine al servizio dell’industria concepita dall’umanità insapore. Cotto in mezzo ad una pasta resa fluida e malleabile, grazie al calore di una stella che non possiede alcun nome. Ma brucia, arde ininterrottamente, finché l’addetto all’altro lato della macchina non grida: “Fermi, fermi tutti. Un insetto è entrato nell’imbuto!” parte esplicita […Potrebbe rovinare il parison.] Parte implicita. Ma che cos’è, in parole povere, l’oggetto da cui prende il nome tale iconico passaggio intermedio di un certo tipo di processazione dei materiali… Un lungo tubo, essenzialmente, ma anche largo, a ben vedere, per lo meno nell’accattivante sequenza alla testa dell’articolo che state leggendo. Il tipo di breve video, tra il ricco novero di Internet, che ha cominciato negli ultimi tempi a fare la sua comparsa nei canali Instagram o TikTok, accompagnato da un roboante ritmo musicale da discoteca. La via d’accesso, se vogliamo, all’effimera attenzione della gente, per un tempo abbastanza lungo da apprezzare l’ingannevolmente semplice serie di passaggi e l’oggetto finale che ne consegue: ad esempio uno scintillante, giallissimo, idrodinamico kayak. Del tipo pronto a solcare le onde, ogni qualvolta l’orologio settimanale dei giorni raggiunge l’ora metaforica del week-end. Parrebbe quasi un’arcana manovra in grado di plasmare la materia, ma non lo è. Poiché siamo dinnanzi, direi che è giunta l’ora di rivelarlo, all’avanzata e vetusta tecnica dell’ormai quasi secolare stampaggio per soffiaggio, sebbene la sua applicazione in campo nautico paia essere alquanto recente. Per lo meno, dal modo in cui taluni dei protagonisti delle varie dimostrazioni online agiscono apparentemente sorpresi dal peso del natante ultimato, lasciandolo cadere rovinosamente sul rigido suolo dell’opificio. Dopo tutto, come ben sapete, questo tipo di termoplastica è “praticamente indistruttibile” una volta che ha raggiunto la temperatura ambiente. E a patto che non sia coinvolta dalle fiamme vive come avviene in certi gravi casi ad un tutt’altro altro tipo di scafi letteralmente imbevuti di petrolio. Ma navi cisterna qui non prendono di certo forma, bensì piuttosto la versione navigabile del sostanziale approccio figlio di un bisogno molto rappresentativo dei tempi contemporanei: avere la cosa subito, perfettamente conforme, essenzialmente pronta all’uso fatta eccezione per il bisogno di tagliarne delicatamente i contorni inesatti. Soltanto per gettare la materia di troppo nuovamente nel magico calderone. Da cui possa, quasi subito, ridiventare un parison.

Worcestershire: la misteriosa origine del più impronunciabile dei condimenti inglesi

Ai tempi dell’antica Roma, visioni divergenti coesistevano in merito ai presunti effetti delle interiora di pesce fatte fermentare in assenza d’aria. Il celebrato e a quanto pare delizioso garum, altresì detto liquamen, salsa già ampiamente usata dai Greci, dai Fenici, dai Bizantini e dagli Arabi, in una varietà di pietanza che non avrebbero tuttavia mai raggiunto la straordinaria varietà e successo di quelle cucinate nell’impero della Città Eterna. Con la carne, la verdura, altro pesce, nei soufflé e persino mescolata al vino o all’acqua (hydrogarum) visto l’obiettivo il fine di distribuirne ingenti quantità alla formidabile macchina da guerra delle sue legioni. Poiché si diceva che un simile ingrediente, quando assunto in modo regolare, potesse contribuire alla guarigione da una lunga serie di acuzie, tra cui dissenteria, costipazione, ulcere e morsi di cane, oltre a favorire la caduta di peli o la scomparsa di eruzioni cutanee indesiderate. Laddove almeno il grande filosofo Lucius Annaeus Seneca sembrava conservare un parere assai più critico, scrivendo nell’Epistola 95: “Non comprendete come il garum sociorum, quella costosa massa di pesce andato a male, comprometta lo stomaco con la sua salata putrefazione?” Una dichiarazione più simile a quella che potrebbe produrre l’interprete moderno dell’intera faccenda, o almeno così potremmo essere inclini a pensare. Se non fosse per il piccolo dettaglio che, nell’ampio catalogo dei paesi anglosassoni, un processo di preparazione molto simile viene tutt’ora preservato e messo in pratica attraverso la lettura dei moderni processi industriali. Grazie all’iniziativa, o almeno questa è la leggenda, di un particolare aristocratico inglese del XIX secolo, il politico della fazione dei Whig Lord Marcus Sandys, governatore dell’India bengalese.

O almeno questa è la storia ufficiale, utilizzata nell’anno 1837 della commercializzazione da parte della compagnia Lea & Perrins di Worcester (pronunciato come Gloucester, ovvero con l’elisione della sillaba “cer”: wʊstər) attivi come farmacisti in un’epoca in cui la medicina riusciva ancora ad essere il frutto di geniali intuizioni e strane iniziative personali. Progetti come quello messo in atto dagli eponimi John Wheeley L. and William Henry P, una volta conosciuto il loro committente di ritorno dall’Oriente, che almeno in apparenza presumeva di riuscire a riprodurre un qualche tipo di misterioso condimento assaggiato e tanto apprezzato presso il territorio del Subcontinente. Una strabiliante commistione di aringhe, sale, zucchero, melassa, scalogno, aglio, due tipi d’aceto e naturalmente una speciale miscela di “spezie segrete”, verso la realizzazione di un qualcosa che i due scienziati non tardarono a trovare, racconta l’aneddoto, assolutamente disgustoso, al limite estremo dell’incommestibilità. Ma poiché le vie del fato sono spesso imprevedibili, caso volle che i farmacisti non avessero la voglia o il desiderio di gettare subito la “salsa”, finendo piuttosto per tenere l’orribile miscela dentro un ripostiglio per un periodo di mesi, se non addirittura anni. Periodo trascorso il quale, con eccezionale sprezzo del pericolo o una profonda dedizione alla scienza, i due temerari decisero non solo di aprire il barattolo, e di annusane il contenuto, ma persino d’introdurlo all’interno delle proprie caverne fagocitatrici. E fu allora che il corso della cucina britannica prese una delle pieghe più bizzarre e inaspettate della sua storia…

Nel giorno di festa, chi saprà resistere al sapore del melone di zucchero cinese?

Lucidi e setosi, splendidi, perfetti sotto ogni possibile punto di vista. Non presentano neppure l’ombra di un picciolo. Eppure se provi a sbucciarli per affondarci dentro i denti, non potrai fare a meno di scoprire qualcosa d’inaspettato. Perché sono vuoti dentro, e si frantumano come fossero fatti con vetro o ghiaccio! “Per fare il frutto, ci vuole il fiore” diceva un famoso botanico in maniera particolarmente facile da ricordare, usando lo strumento della musica che nello stesso modo può riuscire a risultare utile per favorire la più rigogliosa crescita dei rami. Eppure in tutto questo non è detto che per forza l’albero debba trovarsi a possedere un ruolo, se è vero che la cognizione stessa di quel minimo concetto primordiale, da cui scaturisce ogni sequenza lungo l’arco della crescita situazionale può anche prescindere dalla tangibile materia, venendo inteso come “seme” delle idee, o un “seme” imprescindibile piantato dal destino stesso, come punto di passaggio che non ha bisogno di ripetersi le volte successive alla prima. Una volta che riescono a interporsi quegli agenti straordinariamente utili e operosi, che siamo propensi ad associare al duplice concetto di una coppia di mani umane. E così via a seguire, per 18 successive generazioni rintracciabili fino alla dinastia Ming, quando gli antenati di Chen Shouxiang, a quanto lui stesso ci racconta, ebbero modo di trasferirsi presso il villaggio montano di Chenlou, nella regione di Laiwu all’interneo della vasta provincia settentrionale dello Shandong. Portando qui attorno al 1717 una semplice tecnica, molto diffusa nello Hebei di provenienza, per bollire l’orzo ed il riso trasformandolo in una sorta di sciroppo semi-denso, rapido a solidificarsi una volta raggiunta la temperatura ambiente. Nonché caratterizzato da una singolare propensione a lasciar emergere la componente zuccherina di quel cereale o qualsiasi altro incluso nel calderone, creando vie d’accesso a strade culinarie letteralmente inesplorate. Che fosse possibile creare un cibo particolarmente dolce, anche prima dell’importazione in quantità industriali della canna da zucchero dall’Indomalesia, o senza un accesso diretto alla barbabietola di concezione europea, è un concetto largamente trascurato dal senso comune dei gastronomi senza un preparazione che risalga nel tempo, benché appaia straordinariamente chiaro nella realizzazione di questo cibo molto distintivo, strettamente associato alla ricorrenza del capodanno lunare o cinese. Tutto ciò per una ragione pratica, oltre che tradizionale, vista la tendenza inevitabile allo scioglimento del prodotto finale, una volta che il termometro dovesse superare un certo numero di gradi. Il che rende ciò che viene chiamato il celebre tianggua (甜瓜) di Chenlou (陈楼) una diretta risultanza della rara commistione di luogo, momento e circostanze irripetibili nella sua particolare cognizione, molto probabilmente fatta derivare da primizie stagionali dalla provenienza assai diversa e interconnessa a costose filiere d’importazione da terre remote. Così che oggi, a quanto ci viene spiegato nei materiali di riferimento, soltanto tre produttori ancora esistono di questo cibo unico al mondo, di cui due a conduzione familiare ed una fabbrica situata anch’essa all’interno dello stesso singolo villaggio cinese. Dove le regole della natura, come niente fosse, vengono letteralmente ribaltate, sostituendo i rami alle radici…