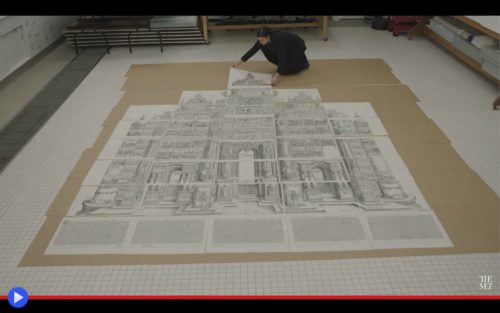

Il silenzio cala tra i restauratori del museo Metropolitan di New York, mentre l’ultimo dei 36 grandi fogli di carta dall’età incerta finisce di essere affiancato agli altri sul freddo pavimento della sala: 192 xilografie in totale, per un’estensione complessiva di circa 3 x 3,5 metri. Molto lentamente, ciascuno dei presenti viene a patto con l’idea surreale, persino impossibile, che la propria istituzione possa aver tenuto sotto chiave e rigorosamente lontano dallo sguardo dei visitatori, per molti e troppi anni, uno degli oggetti più notevoli della sua intera collezione: una copia in stato ragionevolmente buono di conservazione dell’Arco Trionfale di Massimiliano I d’Austria, “costruito” o per meglio dire inciso sopra il legno, e quindi trasferito con l’inchiostro, sotto la direzione di nientemeno che Albrecht Dürer, forse il più importante pittore, comunicatore ed inventore dell’intera Germania rinascimentale. Con un sorriso incredulo, l’archivista capo porta pensierosamente la sua mano destra sotto il mento. Quindi afferma sottovoce, contemplando gli strappi, i buchi e i graffi sopra il preziosissimo reperto: “A questo punto c’è soltanto una persona che potrà aiutarci…”

É strano ritornare con la mente a un mondo che nei fatti risultava essere, per un buon 99,8% della sua popolazione umana, del tutto privo di libri. Fuori dalle case dei potenti e le strutture ecclesiastiche, o i magazzini dei mercanti maggiormente facoltosi, dove la parola scritta risultava poco più che un mito, al di fuori del suo impiego maggiormente pratico e immanente: calendari scritti a mano, appunti di cucina, qualche breve cronaca familiare. Eppure proprio questa era la situazione all’inizio del XV secolo in Europa, quando ancora e nonostante i significativi progressi compiuti nella creazione e diffusione di una cultura in grado di espandersi verso l’ampio ventaglio dei possibili status sociali, il semplice gesto necessario di copiare un intero testo, parola dopo singola parola, continuava a richiedere un dispendio d’energie e di tempo pari, o superiore, a quello per costruire una cappella in legno per scontare l’intero cursus dei propri peccati terreno. Immaginate perciò adesso, al volgere di un tale secolo, l’effetto che potrebbe aver avuto l’invenzione di un certo Johannes Gensfleisch della corte di Gutenberg, non lontano da Magonza, capace di tradurre in un processo industriale riproducibile l’arte fino a quel momento per lo più teorica della pressa da stampa. Metodo che avrebbe reso, nel giro di poche decadi, l’apprendimento della verbo scritto non più solo uno strumento per semplificarsi le giornate, bensì la porta per accedere a diverse vette di una saggezza per la prima volta democratica, ovvero in grado di trascendere mere considerazioni sulla propria schiatta o dotazione finanziaria.

Ed è perciò questo lo scenario all’interno del quale, esattamente 8 anni dopo il fatidico 1500, l’arciduca d’Austria nonché unico erede del ramo principale della grande dinastia degli Asburgo, sarebbe salito al trono del Sacro Romano Impero, succedendo infine a suo padre, Federico III. E tutti avevano già concordato, fin dalla sua giovane età, sul fatto che Massimiliano I d’Austria, anche detto il Wunderkind (letteralmente, bambino prodigio) non poteva essere più diverso dal suo insigne genitore: orgoglioso dove il primo era modesto, enfatico piuttosto che sobrio, amante dei duelli, le grandi battaglie storiche, la vita semi-mitica dei condottieri. Fino al matrimonio con l’amata moglie Maria, figlia del duca di Borgogna, che perendo sfortunatamente nel 1482 per un incidente d’equitazione, l’avrebbe lasciato con due figli e il dominio frammentato che era stato del padre di lei, arduo da gestire senza la esserne l’Imperatore, di nome, nell’immagine e nei fatti. Una terra che sopra ogni altra cosa, languiva in significative difficoltà economiche, situazione che avrebbe continuato a sussistere anche in seguito, dopo l’accesso alla carica concessagli per convenzione ereditaria di supremo sire dei Romani. In quale modo, dunque, un uomo simile avrebbe potuto ritrovare quel prestigio che era stato, in origine, associato a simili figure sopra i margini del foglio sopra cui tracciamo la linea segmentata della storia?

new york

L’impresa ripetibile di un attraversamento atlantico vichingo

Ragnar sulla prua della sua nave dalla vela quadrata, la pietra solare stretta tra le mani, che illumina il passaggio verso un mondo di ricchezze precedentemente inesplorate. Erikson con lo sguardo sollevato di traverso verso l’astro del tramonto e Vinland, circondato dagli scudi variopinti dei guerrieri, nella mente bene impressa una singola direzione: ovest, ovest, ovest! Eroi fuori dal coro, o almeno questo è quello che si crede, straordinari per premesse, inclinazione, forma mentis fuori dal comune pragmatismo delle situazioni. Il cui obiettivo era lasciare piste fiammeggianti nella storia dell’esplorazione. D’altra parte certi passi dell’evoluzione, sia scientifica che naturale, sono conseguenze inevitabili di uno specifico contesto. Perché mai dunque, tutto questo non dovrebbe essere per gli uomini di mare? Forse, determinati passi furono la conseguenza di specifiche tecnologie. Magari non c’era niente di “speciale” nel coraggio di determinati individui, semplicemente perché loro ben sapevano di andare incontro alla gloria. La progressione può essere davvero semplice, se lo vogliamo: il carpentiere costruisce scafi capaci di raggiungere l’America; qualcuno sale a bordo. E indovinate che succede…

Sigurd Aase, l’individuo dal rosso mantello con figure di serpi marine e un folto pelo di “ermellino” è il facoltoso imprenditore del petrolio norvegese che nel giugno del 2012, dopo due anni di lavoro, vide finalmente realizzarsi una delle sue massime ambizioni: il varo della Draken Harald Hårfagre, o Drago Harald Bellachioma, dal nome del primo potente sovrano in grado di unificare quel vasto paese del Nord. Personaggio storico, quest’ultimo, che forse ricorderete di aver visto come antagonista nelle ultime stagioni della serie Tv Vikings, interpretato dall’attore Peter Franzén col volto ricoperto di tatuaggi e l’ammirazione nei confronti di una donna che lo incita di continuo a “Diventare re di tutta la Scandinavia”. Il cui nome qui si trova attribuito, ad ogni modo, a un singolare tipo di battello lungo 35 metri, ben diverso in linea di principio dal più inflazionato stereotipo della nave lunga o drakkar, considerata l’ampiezza del suo scafo e l’altezza svettante del suo albero ricavato da un abete di Douglas. Perché questa era in effetti, la ragione stessa dell’impresa: intraprendere, per questa volta, un viaggio ben diverso dall’avventura pionieristica che molti immaginano, compiuta da uomini pronti a sacrificare tutto pur di giungere dall’altra parte dell’Oceano. Bensì un viaggio semplice nei presupposti, sebbene non del tutto privo di peripezie, simile per tempi e modalità a quello che avrebbe potuto compiere un sovrano dell’Alto Medioevo, a bordo della sua ammiraglia più solida ed impressionante. Non per niente era l’usanza che attorno al XIII secolo, l’insieme delle province norvegesi (fylker) fornissero alla marina reale un totale di 116 navi con un totale di 50 remi ciascuna, la cui natura ed esatte specifiche, nei fatti, riescono ad eluderci tuttora…

Il fragile decoro metropolitano di una casa inesistente

Lord Savington calcò meglio il suo cilindro con un fiero gesto della mano destra, mentre aggrottando le sopracciglia rivolgeva una domanda al giardiniere Adam della sua tenuta, fabbro a tempo perso, che l’aveva accompagnato nel corso di un così strano e disdicevole frangente: “Che cosa intendi, questa porta non ha neanche la serratura?” Gli uccelli cantavano tra gli alberi della tranquilla Leinster Garden, strada in stile vittoriano posta a costeggiare il lato settentrionale di Hyde Park, graziata dal silenzio che soltanto un quartiere di abitanti facoltosi poteva avere verso i mesi di luglio ed agosto, quando la maggior parte di loro si era spostata in campagna o verso altre località distanti, abituali luoghi di ritrovo dell’alta società londinese. “Signore, mi dispiace ma sospetto che si tratti di uno scherzo dell’agenzia immobiliare. Sono mesi che cerca una seconda residenza da utilizzare nel corso dei sopralluoghi all’interno della city, e tutti sanno cosa pensa delle perdite di tempo e del suo corrispondente presso di loro, a seguito di del vostro alterco all’ippodromo di Sandown Park durante la corsa del 1836. Se si tratta davvero di una così splendida occasione, perché non ha mandato qualcuno ad accoglierci, stamane?” Ora alcuni ragazzi di strada, provenienti da un vicolo laterale, si erano assiepati all’altro lato del marciapiede, probabilmente richiamati dallo sferragliare del grosso paio di tenaglie portato da Adam per varcare eventuali usci recalcitranti sulla loro strada: “Del resto l’avevamo anche sospettato…” Quando a un tratto, costui tacque. Perché guardando negli occhi il suo datore di lavoro, aveva scorto quella luce particolare che indicava il punto di non ritorno, l’attimo in cui Lord Savington aveva scelto che non sarebbe tornato indietro a nessun costo, dimenticando ogni possibile implicazione ulteriore o eventuale conseguenza. “Passami gli attrezzi del mestiere, per favore; credo di aver sentito un suono in lontananza e c’è qualcosa che non torna” Un boato riecheggiò tra le colonne vagamente neoclassiche e nell’aria tremula per il calore, mentre un individuo dal bastante rango, come raramente capitava, faceva valere i privilegi e il vasto spazio di manovra derivante dalla propria posizione. Quindi un secondo e un terzo: adesso innanzi agli occhi rassegnati del compunto dipendente, l’uomo stava percuotendo selvaggiamente il pannello in rovere del varco, che iniziava a creparsi. Adam ebbe appena il tempo di gettare uno sguardo all’indirizzo dei ragazzini, che ormai sorridevano come delle jene dell’Africa Nera, descritte negli articoli su David Livingstone sopra le pagine dei tabloid. Quando voltandosi di nuovo, vide che la porta si era aperta, il suo Lord scomparso e benché stentasse a crederci, al di là di essa non ci fosse alcunché di nulla. Niente pavimento, ne pareti o soffitto, neanche l’ombra di una luce artificiale. Solamente uno spazio vuoto, apparentemente sospeso tra cielo e terra, occupato da vagheggianti volute di vapore e il suono distante di un treno. “Si-signore?” Gridò Adam dentro il valico di un’altra dimensione. La sua voce riecheggiava rimbalzando sulle pareti distanti…

La leggenda dei numeri 16, 17 e 17a di Leinster Garden è una di quelle particolari storie londinesi che, ripetute attraverso le generazioni, sembrano arricchirsi di ulteriori aggiunte o corollari, conquistando un posto di rilievo nella fantasia popolare della collettività. Si narra di consegne indirizzate verso un tale luogo, da parte fattorini destinati a vivere il significato più profondo di quel termine: “perplessità”. O di raccolte fondi gestite da personalità troppo insistenti, per il quale veri e propri ricevimenti furono indirizzati oltre queste mura, con dozzine d’invitati condannati a rimanere innanzi, interrogandosi sui meriti residui della propria sanità mentale. Per non parlare di quella volta in cui un giornalista dei nostri giorni alla ricerca, chiedendo ai due gestori degli hotel sorti in epoca contemporanea ai lati delle case misteriose, si sentì rispondere che entrambi credevano facesse parte dell’altrui complesso, stranamente silenzioso non importa in quale mese dell’anno. Cosa inspiegabile per molti residenti e non, finché la diffusione delle foto satellitari scattate per quel fenomeno tecnologico che è Google Maps (o Earth che dir si voglia) non avrebbero offerto una nuova prospettiva all’uomo della strada. Capace di rivelare come simili facciate nascondessero, nei fatti, nient’altro che una voragine profonda e tenebrosa. Verso le viscere segrete di un sottosuolo urlante!

Ai confini di New York, ossa di cavallo e sogni smarriti nel mare di spazzatura

Per lunghi anni schiere di sociologi hanno teorizzato l’esistenza, da qualche parte, di un nucleo centrale nel vasto contesto iper-urbano della città di New York. Il mozzo della ruota, o se vogliamo, il torsolo della (grande) Mela, ove trovare finalmente sublimato quel principio estremamente pervasivo che sin dall’alba dei tempi porta l’uomo, in ogni suo momento, a perseguire l’utile finalità dell’aggregazione. In luoghi come Manhattan, Brooklin, Queens… Presso i viali ordinatamente alberati, all’ombra dei grattacieli, tra i recessi zigzaganti del sempre affascinante Central Park. Ove la gente è più felice o in qualche modo, pronta a condividere i propri momenti nel tentativo di amplificare la soddisfazione generale del momento presente e tutto ciò che in qualche modo, può derivarne nell’immediato o più remoto futuro. Mentre nel frattempo, un consorzio maggiormente eclettico di studiosi, filosofi, artisti e cacciatori di tesori, hanno scelto di porsi un differente tipo di domanda. Con la finalità di comprendere, dal canto loro, il Come piuttosto che il Perché, giungendo in forza di ciò presso i recessi non propriamente gradevoli di un Dove dall’aspetto estremamente diverso. Luoghi come Barren Island (l’Isola Desolata) e il braccio di acqua salmastra che la fronteggia inondato d’inconoscibili rifiuti e chiamato convenzionalmente: Dead Horse Bay (la Baia del Cavallo Morto).

Ora immagino, comprensibilmente, che l’impiego di nomi carichi di suggestioni tanto inquietanti possa lasciare sorpreso un abitante come noi, del paese più bello e assolato del mondo, benché all’interno della concezione pragmatica di una soluzione urbanistica statunitense, dedicata a risolvere un problema estremamente reale, una simile cognizione assuma le tinte di una ben più plausibile verità. E dire che fino all’inizio del XVII secolo, l’intero piccolo arcipelago d’isolette note come Outer Barrier (Barriera Esterna) facenti parte dell’originale terreno “acquistato” dai coloni europei dietro risibili concezioni alle popolazioni native dei Lenape, erano rimaste l’area maggiormente incontaminata tra tutti i recessi dove l’Uomo Bianco, per presunto diritto divino, aveva scelto d’edificare le proprie svettanti strutture architettonicamente rilevanti. Finché attorno al 1850, alla brava gente di questi luoghi non venne in mente il modo in cui un luogo simile potesse costituire a tutti gli effetti l’ideale per confinarvi tutte quelle attività industriali che, in un modo o nell’altro risultavano sgradevoli nei confronti della popolazione. Luoghi come concerie di pelli maleodoranti, macellerie d’interiora, impianti per la processazione dei menhaden (Brevoortia patronus) tipici pesci di queste coste considerati così poco pregevoli da essere impiegati, comunemente, in qualità di fertilizzanti e soprattutto, più d’ogni altra cosa, tutte quelle industrie incaricate, in un modo o nell’altro, di trattare le carcasse d’animale recuperate per le strade della più importante città costiera dell’Est dopo la fine dell’epoca bostoniana. Verso la fine di quel secolo, quindi, l’Isola Desolata diventò la base di un’attività industriale a suo modo florida, benché le continue inondazioni del territorio paludoso, frane impreviste e tempeste provenienti dall’Atlantico avessero la problematica abitudine di spazzare via gli edifici barcollanti costruiti a tal fine. Venne quindi costituita una sorta di casta composta da circa 1.500 persone all’apice, largamente immigrati o persone di colore, incaricata di preservare l’antica eredità di tutto quello che una città poteva chiedere, purché rimanesse appropriatamente lontano da occhi, orecchie e naso dei pari contributori di una più appariscente quotidianità. Attorno agli anni ’20 del Novecento quindi, mentre simili attività venivano spostate ancor più lontano dalla città per arginare le lamentele dei quartieri limitrofi e i gli abitanti forzosamente spostati altrove (non che avessero granché da lamentarsi, considerata la natura malsana della loro sistemazione avìta) al potente ufficiale pubblico Robert Moses, all’epoca capo della Commissione Parchi nonché detentore di una piccola collezione di altre cariche fondamentali per l’amministrazione di New York, non venne la prototipica idea geniale: raccogliere tutte le montagne di spazzatura capaci di arginare i suoi progetti di miglioramento per il centro luminoso dei distretti cittadini e scaricarla sul territorio ormai diventato inutile di Barren Island. Non soltanto creando la più vasta discarica che gli Stati Uniti avessero mai costruito a un tiro di schioppo da zone tanto demograficamente rilevanti, ma provvedendo in una fase successiva a ricoprirla di sabbia e ghiaia prelevata dalla vicina Jamaica Island, al fine di unire le due terre emerse nella creazione di quello che sarebbe diventato Floyd Bennett Field, il primo aeroporto municipale della città. Non fu necessario attendere fino all’inizio della decade successiva, tuttavia (quella del 1930) per rendersi conto di come le cose non fossero destinate ad andare esattamente nel modo che era tanto accuratamente pianificato…