Il grande luogo d’incontro che è Internet permette di confrontare ogni tipo d’esperienza, anche quelle di tipo maggiormente personale e segreto. Come la nozione secondo cui sarebbero in molti a porsi, nel corso dell’infanzia o dell’adolescenza, quella che potremmo forse definire la più basilare delle questioni filosofiche: che cosa rende il colore rosso (o blu, o giallo) per l’appunto, rosso, blu o giallo? E soprattutto quel che ne deriva, ovvero: se ogni persona identificasse ciascuna tonalità come una totalmente diversa, in che modo potremmo comprendere l’effettiva natura del fraintendimento? Giacché non c’è alcuna natura implicita o fondamentale del mondo fisico, che trovi una diversa tipologia di giustificazioni rispetto all’individuazione soggettiva delle “differenze”: l’Alfa, e al tempo stesso l’Omega, di ogni proposito descrittivo immanente.

Chi potrebbe mai affermare, ad esempio, che la piccola tarantola sudamericana della specie Typhochlaena seladonia, con le sue otto zampe affusolate e la coppia di lunghi pedipalpi, sia in qualsivoglia modo simile ad un qualsivoglia aracnide monocromatico, del tipo che vediamo normalmente incorniciato nella ragnatela… Lui/lei con le preziose sfumature azzurre, rosa e verdi metallizzate, le zampe di un violaceo intenso e le strisce giallastre trasversali sull’addome. Abbastanza da giustificare molte pagine e letterali fiumi d’inchiostro, per approfondire lo specifico percorso evolutivo della sua genìa, se non fosse per la natura geograficamente remota del suo habitat naturale: unicamente le zone più selvagge, e remote, dello stato brasiliano di Bahia presso le cime degli alberi più alti, dove è solito ricavare lo spazio semi-nascosto che utilizza per difendere se stesso, e se presente, la sua stessa prole. L’intero genus poco conosciuto dei Typhochlaena prevede infatti sia per il maschio che la femmina, lievemente più grande, un comportamento piuttosto insolito, secondo il quale la creatura ricava uno spazio concavo all’interno dei rami della pianta, per poi coprirne l’unico accesso con un tappo fatto di corteccia, muschio e altra materia vegetale. Facendo di queste insolite tarantole, non più lunghe di due o tre centimetri, l’equivalente arboreo del tipico ragno dalla porta a trappola, anche qui utilizzata con l’obiettivo addizionale di tendere agguati alle potenziali prede. Il ragno classificato per la prima volta dall’entomologo e naturalista tedesco Carl Ludwig Koch (1778-1857) non è infatti un tessitore particolarmente attivo, né a quanto ci è dato sapere un esperto predatore come il ragno lupo o altri membri della sua vasta famiglia, potendo affidarsi unicamente sull’effetto sorpresa e la ricca biodiversità del suo brulicante ambiente di provenienza. Né possiede alcun tipo di veleno clinicamente rilevante, all’interno delle sue zanne o nella fitta peluria che gli ricopre il corpo centrale e gli arti, soltanto lievemente urticante ai danni dei potenziali aggressori. Cionondimeno perfettamente in grado di proteggersi, grazie all’unione operativa tra la capacità di costruirsi una tana mimetica e la colorazione potenzialmente aposematica dell’ingegnosa livrea, il ragno gioiello è andato incontro negli ultimi anni a un ostacolo significativo per la sua continuativa sopravvivenza: l’eccessiva bellezza, tale da farne un ornamento particolarmente apprezzato in ogni tipo di terrario immaginabile all’interno della casa di un collezionista o appassionato di questo settore…

ragni

Dramma in otto punti: l’astuto morso dell’aracnide floreale

La vispa Tessitrice avea poveretta / a riposo sorpresa / gentil farfalletta / E tutta felice, stingendola viva / (ancora per poco) gridava: “L’ho presa! L’ho presa!” Ma il grido dei ragni non ha una voce. Piuttosto ricorda, nella lingua dei gesti, l’attuazione di un piano maligno, finalizzato ad assorbire la forza vitale degli altri esseri per trarne una vita più lunga, a proprio esclusivo consumo e beneficio. Creature come lepidotteri, imenotteri, e tutti gli altri -otteri (esclusi i chirotteri) che seguendo il preciso programma ecologico del proprio cursus evolutivo, ricercano il pasto pregiato posando le proprie zampette su quel ristorante creato appositamente dalla natura, il fiore. Parlando, s’intende, di un ben preciso genere di quella classe che sono gli aracnidi, chiamato per somiglianza di profilo e movenze il ragno-granchio, benché possegga attitudini ben più diaboliche ed ottimi presupposti di nuocere alle sue prede. Ma prima d’inoltrarci nella descrizione di cosa sia esattamente un tomiside, risulterebbe difficile soprassedere sul magnifico aspetto di questa specie in particolare, che la scienza definisce Platythomisus Octomaculatus ma il senso comune potrebbe facilmente identificare come un giocattolo di plastica per bambini, tanto variopinto, lucido e sgargiante risulta essere nel suo complessivo aspetto. Un ragno, da cui partire per questa trattazione, il cui areale risulta centrato nella parte meridionale d’Asia, partendo dall’India fino alla Cina e giù nel Sud Est asiatico, con la tipica propensione a disperdersi che caratterizza la sua velenosa genìa. Frutto probabile del tentativo di apparire non-commestibile ai suoi potenziali nemici, benché piuttosto che ricordare un animale velenoso, allo sguardo umano, finisca per sembrare una sorta di coccinella in attesa tra i petali, che attende la sua compagna. Impressione soltanto in parte o in specifici periodi dell’anno definibile come corretta, data la strategia tipica della sua intera famiglia che ricorda l’approccio di caccia della signora mantide, mietitrice di cose volanti grazie agli artigli raptatori. Armi in assenza delle quali, il piccolo ragno (difficilmente un tomiside raggiunge i due centimetri zampe incluse) non può che fare affidamento nell’immobilità nascondendosi sotto il fiore, per attendere, attendere ed infine balzare in avanti, come la mano stritolatrice di un gigante. Questo perché tali esseri, a quanto ha scoperto la scienza ormai da parecchio tempo, non hanno l’abitudine di tessere alcun tipo di ragnatela, usando la propria seta unicamente per calarsi o attraversare dei vasti baratri, come funamboli alla ricerca di un pubblico degno di praticarne l’ammirazione. Mentre poco conosciuta risulta essere, di contro, tale sgargiante varietà nella maniera esemplificata dalla recente scoperta (giugno dell’anno scorso) di una nuova specie chiamata Platythomisus xiandao ad opera dello scienziato Lin Yejie, dalla forma più allungata ed in cui il maschio, generalmente molto più piccolo della sua signora, presenta un dorso decorato da macchie rosse, rosa ed arancioni. Sarà perciò opportuno, nel nostro tentativo di definire esattamente ciò di cui stiamo parlando, usare come termine di riferimento l’alternativa nord-americana, come spesso capita pienamente descritta nei variegati recessi del web chiarificatore…

Il regno artropode della Preistoria conservato sotto il suolo della Romania

Appiattita dalla catalogazione orizzontale di Internet, ogni tipo di sequenza cronologica tende a passare in secondo piano: così la notizia fotografata e riportata sui social recita: “Ritrovata caverna vecchia di 5,5 milioni di anni con quasi 50 specie animali sconosciute alla scienza.” Subito seguìta dal commento cupamente umoristico: “Gente, richiudetela immediatamente. Questo NON è l’anno adatto!” E come dargli torto? Ma vediamo anche stavolta, per onor di cronaca, di creare l’ordine dal caos ridefinendo il labile confine tra realtà e fantasia. La grotta in questione, situata nella regione rumena di Costanza sulle coste del Mar Nero, è un effettivo ritrovamento accidentale a seguito di un sondaggio speleologico di prospezione mineraria durante la dittatura comunista di Ceaușescu, sottoposto presto ad approfonditi studi e valido a cambiare alcuni basilari presupposti sulla nascita e l’evoluzione della vita. La sua scoperta, tuttavia, risale al remoto 1986 e senza alcun recente nuovo sviluppo, in questa turbolenta prima metà dell’anno 2020, salvo il carosello tipico dei tentativi reiterati di chi tenti di aumentare il proprio numero di clicks. Ciò detto, l’esistenza stessa di questo network di gallerie noto al mondo con il nome di Movile costituisce di per se un fatto tanto importante per la storia in essere delle scienze biologiche da poter cogliere in un simile frangente l’opportunità rara, e preziosa, di approfondirne (letteralmente) ogni sepolta nozione, recuperando cupe consapevolezze su qual sia l’origine di tutto e assai probabilmente, anche il nostro remoto futuro.

La prima esplorazione di questo arcano luogo viene collegata normalmente alla figura eclettica dello scienziato e speleologo Dr. Cristian Lascu, recatosi sul posto col suo team dell’Università di Bucarest per l’opportunità di annotare per la prima volta alcune delle più improbabili diramazioni sotterranee dell’albero della vita. Come narrano le cronache e i successivi rilevamenti, delle non più di 100 persone abbastanza folli o coraggiose da inoltrarsi lì sotto nel corso degli ultimi 34 anni, Movile è un crogiolo di circostanze ecologiche tanto estreme ed improbabili da poter essere paragonato all’ambiente di un diverso pianeta. Oltre una discesa verticale con la corda di circa 20 metri e superato un primo ambiente quasi anaerobico fatto di pertugi angusti e serpeggianti, l’esploratore con equipaggiamento per immersioni si ritroverà infatti ad accedere al livello più profondo, completamente occupato da un lago sulfureo e maleodorante. All’interno del quale brulica la più improbabile, nonché inerentemente misteriosa, collezione di pallide creature. Tutte prive di occhi e perfettamente adattate a vivere nel buio eterno, principalmente appartenenti alla classe degli aracnidi, benché non manchino isopodi, coleotteri, vermi nematodi e gasteropodi. Lumache scivolano sulle pareti, dunque, mentre i ragni costruiscono sottili tele, mirate non a catturare mosche inesistenti bensì collemboli saltatori, insetti noti con il nome anglofono di springtails. Altrove sanguisughe dall’aspetto alieno si affollano presso le poche sacche d’aria sotto il soffitto a volta della caverna, dove cacciano i vulnerabili vermi di terra, finiti erroneamente in questo inferno dalle circostanze tenebrose. Mentre l’uomo, inconsapevole, s’interroga sulle ragioni della loro esistenza…

La storia del Camerun raccontata da un ragno tra le spire del serpente sacro

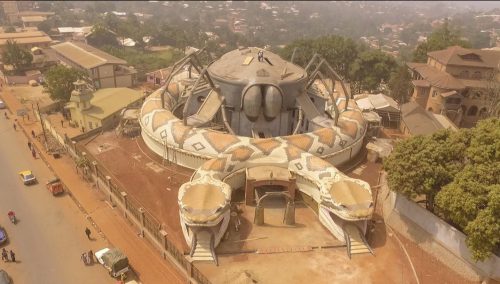

Attraversando in macchina la città un tempo fortificata di Foumban, nell’entroterra settentrionale del Camerun, sarebbe difficile non notare almeno due notevoli edifici: il primo è il palazzo del grande sultano Ibrahim Njoya (1860-1933) costruito sul modello di uno chateu europeo a tre piani, con abbaini, due livelli di portici e diverse torri dalla forma a barile, un oggetto che chiunque sarebbe pronto a definire “fuori dal contesto” nel cuore dell’Africa Nera. Se non ci fosse ad appena una manciata di metri di distanza, a far da termine di paragone, la più improbabile struttura con la forma di un aracnide gigante, circondato da quelli che potrebbero sembrare ad un primo sguardo una coppia di serpenti. Ma che ad un’analisi più approfondita (e debita preparazione antropologica) si rivelano in effetti rappresentare il celebre Ngnwe peh tu, mitologica vipera a due teste che come Mfon Mbuembue, sovrano del XIX secolo che la pose nel proprio emblema, seppe combattere su due fronti allo stesso tempo, indifferente al numero e la possenza dei suoi nemici. Emblema contenente per l’appunto anche un ragno dalle dimensioni tutt’altro che indifferente, in grado di funzionare da tramite tra la terra e il cielo, grazie alla valenza mistica della sua ragnatela. Così le autorità nazionali possibilmente nella persona dell’attuale sultano Ibrahim Mbombo Njoya, hanno decretato in un momento imprecisato degli ultimi 10 anni (il museo veniva definito soltanto un progetto fino al recente 2016) di dare non soltanto forma fisica all’emblema reale, ma trasformarlo in una vera e propria struttura dotata di due porte da usare per custodire i molti tesori e testimonianze dell’articolata storia di questa dinastia. Simbolo dall’aspetto vagamente egizio che compare anche sul cancello della proprietà e ricorre in diverse circostanze, in quanto fondamentale punto d’incontro culturale dei popoli dell’antica capitale.

Re Ibrahim Mbouombouo Njoya, 17° sovrano di una lunga dinastia e restauratore di quanto era stato usurpato nei confronti dei discendenti di suo nonno, successivamente a una grave sconfitta in battaglia contro il popolo degli Nso, costituisce nello specifico una di quelle figure che accentrano su di se un importante periodo di rivalsa per il proprio popolo, con la creazione, tra le altre cose, di un moderno sistema di struttura sillabico della lingua Bamun, una macchina per macinare il grano e un nuovo tipo di religione, per la prima volta capace di coniugare elementi mutuati dal Cristianesimo e l’Islam, a cui si era convertito nel 1916. Essendosi quindi dichiarato amico delle autorità coloniali tedesche, fu lui ad impiegarne i soldati come alleati, per sconfiggere gli Nso e recuperare la testa di suo padre, un importante passaggio verso l’acquisizione e mantenimento di un adeguato grado d’egemonia nazionale. Senza mai abbandonare, tuttavia, quella che era stata l’identità originaria facente parte della sua educazione, arrivando a fare della sua Foumban un centro fondamentale delle arti e l’artigianato del Camerun, mentre accresceva sensibilmente la propria notevole collezione personale di opere e reperti. Al punto che, in epoca recente, l’importante destinazione turistica del suo palazzo, decorato con una statua equestre del sovrano, giudicò di dover disporre di una nuova area espositiva su un’area di 7300 metri quadri e un diametro della struttura principale stimabile sui 35, per cui la scelta estetica ricadde su un qualcosa di così straordinariamente d’impatto, da far pensare quasi subito una mente impreparata agli arredi architettonici di un Luna Park. Eppure sarebbe un errore attribuire una simile struttura, dal così profondo significato culturale, al solo bisogno di catturare l’attenzione dei visitatori…