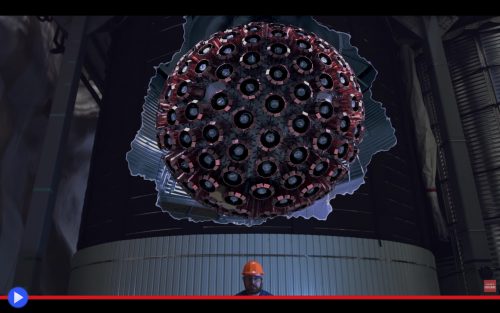

Scienza oltre ogni limite, lo studio delle verità nascoste. Uno sguardo gettato, sulla base di un bisogno, oltre il sottile velo che divide l’apparenza fisica dalla più profonda sostanza dell’Universo; il che non è possibile, né in alcun modo praticabile, senza l’impiego delle giuste conoscenze pregresse. Che comportano l’impiego di strumenti. Apparati simili a una cosa come questa: 2092 metri sotto la riserva dei nativi americani di Atikameksheng, appartenuta sin da tempo immemore alla nazione di Anishinabek, l’uomo bianco ha scavato un profondo e contorto reticolo di gallerie. La ragione è presto detta: scovare le preziose riserve di nickel, rame, metalli del gruppo del platino (PGE) al fine di portarli alla luce del Sole, con immediato ed ottimo guadagno da parte del popolo di superficie. Una ragion d’essere del tutto sufficiente, almeno finché il fisico dell’Università della California Herb Chen non pensò di porsi un interrogativo in merito alla natura di quell’astro stesso che ci da la vita. E parlandone col suo esimio collega George T. Ewan, professore presso l’Università di Queens sulle rive del grande lago Ontario, i due non giunsero a una conclusione in grado di approfondire notevolmente l’intera faccenda: “Che ne dici se costruissimo un laboratorio, nelle profondità della Terra. Dove nessun raggio cosmico, né radiazione estranea, possa interferire coi rivelamenti. Riuscendo finalmente a catturare l’ineffabile, inconoscibile scintilla subatomica della Realtà?” Questa l’idea, forse non proprio queste le parole, di un discorso in grado di ottenere un finanziamento di 73 milioni di dollari canadesi dall’ente preposto alla ricerca scientifica nazionale. Per ampliare ed attrezzare l’area più remota dello scavo di Sudbury una sfera geodetica di 17,8 metri diametro, riempita con 8.000 tonnellate d’acqua, di cui 1.000 del tipo ricco di deuterio (pesante) normalmente usata al fine di sollecitare il fenomeno della fissione nucleare. Oggetto sulle pareti interni del quale, neanche a dirlo, campeggiavano 9.456 tubi fotomoltiplicatori da 20 cm di diametro ciascuno. Uno dei più sofisticati, nonché sensibili, strumenti utili a rivelare la luce mai creati dall’uomo.

Un approccio estremamente valido e diretto, se vogliamo, ad uno dei più grandi interrogativi nati durante il corso di quest’ultimo secolo di scienza. Quando verso la fine degli anni ’60 presso un’altra miniera, quella d’oro ad Homestake nel Dakota del Sud, Raymond Davis e John Bahcall dell’Università della Carolina trasportarono a 1478 metri di profondità 380 metri cubi di tetracloroetene, ingrediente comunemente usato nella pratica del lavaggio a secco. Al fine di controllare, per un periodo lungo mesi se non anni, quanti e quali atomi del cloro contenuto in questa sostanza si fossero trasformati in un isotopo radioattivo del gas argon. Per l’effetto del passaggio di quelle particelle infinitesimali generate dai processi di decadimento all’interno del nucleo atomico, che per primo Enrico Fermi stesso, durante gli anni trascorsi presso il celebre istituto di via Panisperna a Roma, giunge a definire in una sua celebre conferenza del 1932 come “Piccoli neutroni, ovvero… Neutrini” sulla base delle ricerche precedenti del fisico austriaco Wolfgang Pauli, il quale in seguito adottò anche lui tale nomenclatura. Mentre già il grande scienziato italiano, che pensava di trasformare lo studio di quel concetto nel fondamento stesso delle sue ricerche sul decadimento beta, si sarebbe ritrovato a dare piuttosto il suo contributo più duraturo ad altre branche della fisica, con maggiori e più immediate applicazioni in quel particolare periodo storico di gravi conflitti. Ma il seme era stato gettato, di una particella impossibile da osservare, ed a tal punto priva di massa da essere influenzata unicamente dalle “forze nucleari deboli” e l’attrazione gravitazionale. Qualcosa che poteva attraversare, in altri termini, questo intero pianeta come un fantasma. A meno di essere individuata tramite un approccio tanto complicato, ingegnoso e complesso. Ma il problema presentato dall’esperimento di Homestake, quando tutto questo fu finalmente possibile di distanza di oltre un trentennio, sarebbe stato niente meno che terrificante. Poiché per la piccola, minuscola quantità di neutrini rilevata dall’osservatorio sotterraneo, pari a circa un terzo di quelli previsti, una soltanto di due eventualità apparve immediatamente possibile: primo, che ogni cosa che sapevamo sulla fisica era del tutto sbagliata. O secondo, che il nostro Sole stesse morendo molto più velocemente, e irrimediabilmente, di quanto avessimo mai temuto…

Il policromo inferno di Wai-O-Tapu, nucleo vulcanico dell’Isola del Nord

Non appena la tribù degli Ngati Whaoa giunse con la propria grande waka di nome Arawa presso le verdeggianti coste dell’isola che sarebbe stata denominata Te Ika a Maui, il pesce del Dio Maui, capì di aver trovato qualcosa di davvero speciale. Grandi terre fertili popolate da animali mansueti, alte e svettanti montagne che incorniciavano il paesaggio. Ed a poca distanza verso l’assolato meridione, un pennacchio di fumo dalle caratteristiche davvero fuori dal comune. Mai avevano visto, queste genti di origine polinesiana, qualcosa di altrettanto utile a dimostrare la potenza inconoscibile dell’Universo. Così non ci misero molto, dopo i primi sopralluoghi esplorativi, a denominare un tale sito con il nome nella loro lingua di Wai-O-Tapu, dove Wai vuol dire acqua e Tapu, “santa” o “proibita”. Implicazione meritevole di essere sottolineata, quando si considera il probabile destino dei primi scopritori tanto folli, o imprudenti, da immergersi in tali pozze dall’odore nauseabondo, scoprendo così l’effetto posseduto sulla pelle umana da un’acqua con temperatura superiore ai 70 gradi di superficie, mescolata ad arsenico e antimonio. Oppure, per chi fosse stato ancor più (s)fortunato, direttamente composta in significativa percentuale da acido solfidrico, perfettamente funzionale oggi al fine di separare i metalli dalle scorie rimaste in seguito al processo d’estrazione mineraria. Un campo vulcanico in effetti, eppur del tutto privo di alcun tipo di svettante cono centrale, le cui veci ormai perdute lungo il corso della storia vengono rappresentate dai due antistanti monti Moungaongaonga (825 m.) e Moungakakaramea (743 m.) nella piana antistante alla moderna cittadina di Rotorua. Perfettamente conforme ai crismi paesaggistici di un tale sito geografico, almeno fino ai confini dell’odierna riserva naturale, dove le esalazioni mefitiche del profondo costituiscono ad oggi un’importante attrazione turistica e sito d’interesse scientifico, con il nome vagamente disneyano di Thermal Wonderland.

Nessun figurante in costume o buffo personaggio, d’altra parte, trova posto tra i confini di una simile località inumana, dall’apparenza nettamente prelevata presso i dintorni di un distante pianeta, a tal punto le normali regole della natura sembrano esser state qui messe da parte, per la mano di un’artista intento a ricreare i paesaggi dei suoi sogni maggiormente sfrenati. Stereotipo vorrebbe, ad esempio, che un laghetto endoreico di 65 metri di diametro appena sia una semplice pozza azzurrina in cui veder specchiato il cielo, il Sole e gli astri più lontani. Laddove quella che comunemente viene definita Champagne Pool, pezzo forte di ogni visita nel circondario, si presenta come un cerchio nebuloso con perimetro di un rosso intenso, a causa della sua particolare composizione chimica, ricoperto di un’increspatura ebulliente tale da richiamarsi alla celebre bevanda lievemente alcolica delle nostre occasioni mondane. Un abisso in grado di raggiungere i 260 gradi nel suo punto più profondo (62 m.) con un pH fortunatamente stabile di “appena” 1,5 meno del 7.0 corrispondente alla neutralità, causa l’apporto continuo di generose quantità di anidride carbonica. Non che ciò lo renda in alcun modo adatto a praticare nessun tipo di abluzione, viste le problematiche quantità di acido solfidrico, nitrogeno, metano e sostanze tossiche come orbimento e stitnite contenute al suo interno. Ma ogni visita degna di questo nome partirà immancabilmente da un diverso tipo di attrazione, essenzialmente costituita da un piccolo rilievo biancastro simile all’ingresso di un termitaio. Sito che scoprirono per primi gli abitanti della vicina colonia penale di Taupo, i quali erano soliti lavare nei dintorni i propri panni in un torrente. Così che un giorno particolarmente significativo attorno agli anni ’30 dello scorso secolo, per caso o per divertimento, ben pensarono di gettare del sapone all’interno di questo pertugio. Ottenendo l’immediato getto verticale e incandescente di un vero e proprio geyser, abbastanza straordinario da riuscire a meritarsi il nome ed una dedica alla Lady Lady Constance Gaskell née Knox, figlia del Governatore e ancella onoraria della Regina Maria di Tack. Quale magnifica opportunità…

Viaggio fantastico nella fabbrica del sushi robotizzato

“Se potessi riportare indietro una cosa soltanto…” Disse il cuoco Hanaya Yohei, rivolgendosi all’essere di pura energia che l’aveva trasportato 200 anni nel futuro attraverso il magico portale sotto il ponte di Ryōgoku, “Sceglierei una di queste. Si, si. La mia vita sarebbe molto più semplice allora.” Le spesse pareti della fabbrica isolavano quel luogo dai rumori impressionanti della metropoli, le carrozze senza cavallo, la folla niente meno che spropositata. Neanche l’ombra di un “altoparlante” o “televisore”, i meccanismi cacofonici di cui la sua memoria aveva all’improvviso preso in prestito la conoscenza, dopo un lampo di luce proveniente direttamente dal bulbo oculare sinistro della creatura, ma soltanto quel ripetitivo suono dalla semplice cadenza: ca-claak, ca-claak, ca-claak! Ah, fantastiche meraviglie di un pensiero filosofico distante! La cosa antropomorfa, a quel punto, fece vibrare lievemente i suoi contorni privi di una netta linea di distinzione, mentre il suo naso si allungava e assottigliava in modo esponenziale, cominciando ad assomigliare alla pericolosa lama di una katana. E con un rombo crepitante, scarsamente riconoscibile come una voce una umana, declamò: “ACC-OR-DATO”. Sparisce Tokyo, torna la cara vecchia Edo, lasciando l’uomo col kimono a strisce in mezzo ad una strada affiancata da negozi, venditori ambulanti, ogni possibile familiare manifestazione del commercio all’epoca del tramonto dei samurai. Yohei si guarda dietro, e lo vede: sopra un carretto adatto al traino muscolare, un orpello abbastanza ingombrante da renderne complesso lo spostamento. E sotto una coperta di paglia, uno di quei pratici, magnifici, del tutto anacronistici “robot”.

È stato fatto oggetto di lunghe disquisizioni, il quesito su chi fosse stato, e in quale epoca, il primo uomo in grado d’inventare quello che i moderni sono soliti chiamare 酸し, o per meglio dire sushi, che poi altro non significa che “[gusto] acido”, per l’effetto delle sostanze usate per favorire la conservazione del pesce oltre un tempo eccessivamente breve. Il che non era sempre stato il metodo in effetti preferito, a partire dall’epoca remota del Neolitico, sia giapponese che continentale, durante cui le popolazioni dell’Estremo Oriente avevano imparato a preservare il proprio cibo facendolo fermentare nel riso, con una pratica che in queste lande avrebbe preso il nome di narezushi (馴れ寿司 – letteralmente, pesce salato) almeno fino all’invenzione durante l’epoca del primo shogunato (Muromachi – 1336-1573) non fu scoperto l’effetto trasformativo esibito dai batteri gram-negativi sul vino di qualsiasi provenienza, tale da riuscire a trasformarlo in una magica sostanza in grado di sostituirsi alla fermentazione: l’aceto. Nacque in questo modo l’oshizushi (押し寿司 – sushi pressato) tipico della città di Osaka, per la prima volta in grado di prendere forma dall’impiego di uno stampo in legno di forma rettangolare. Ma se dovessimo associare ad una singola persona questa tipica pietanza, oggi tanto rappresentativa dell’intero arcipelago giapponese, costui sarebbe senza ombra di dubbio l’innovatore gastronomico della capitale che tutti chiamavano Yoshi, il primo ad inventare il nigiri (握り) piccola polpetta di shari (しゃり – riso appiccicoso) con sopra un pezzetto di pesce o altro cibo di origini oceaniche, preferibilmente proveniente dalla vicina baia di Edomae. Frutto diretto di un gesto molto umano ovvero l’appallottolamento, di una malleabile sostanza non del tutto newtoniana: il cereale cotto e candido come la neve che proviene dal fondo fertile di un campo allagato.

E se invece proprio il nostro amico avesse posseduto, in un qualche possibile universo alternativo, l’assistenza sovrannaturale di un magnifico strumento, la tecnologia frutto di un anacronismo? Troppo perfetti avrebbero potuto risultare i piatti che venivano serviti dentro il suo ristorante. Eppure, proprio per questo, ancor più straordinariamente popolari…

L’eleganza dell’ultimo edificio creato dal maestro del bambù vietnamita

Nell’odierno schema degli stili architettonici sfruttati attorno al mondo, alcuni costituiscono la conseguenza finale di molti anni di ricerca estetica, altri la realizzazione di un ideale atto a perseguire determinate tipologie di obiettivi, in merito ad utilità, funzionamento e prestazioni degli edifici. Ma non è particolarmente semplice, talvolta, distinguere tra l’uno e l’altro principio operativo, per il tramite di quanto nasce, cresce e si trasforma dalla penna di determinate figure professionali. Uomini e donne che hanno fatto della loro opera una tangibile dichiarazione d’intenti, nata da un sincero desiderio di riuscire a migliorare le cose. Architetti come il celebre Vo Trong Nghia, più volte premiato dalle testate internazionali e che ha costituito un punto di rilievo nella progressione di questi ultimi anni per quanto concerne lo stile modernista ed in modo particolare la corrente contemporanea della cosiddetta architettura “verde”. In cui non è soltanto la sostenibilità dei mezzi e i materiali farla da padrone, ma anche un’effettiva ricerca di quello che lui stesso definisce l’ancestrale principio dell’animo umano. Ovvero in altri termini, un modo d’interfacciarsi con tutto ciò che ha origini di tipo naturale che sia in ultima analisi scevro delle ingombranti sovrastrutture moderne, proprio perché coadiuvato dall’istinto implicito che tende a guidarci verso un qualche tipo di risoluzione apparente.

Vagamente simile alla forma di un’antica longhouse vichinga, edificio lungo e stretto costituito da una sola stanza, la nuova Club House “Casamia” che sorge presso la foce del fiume Thu Bon nella città storica di Hoi An, non troppo lontano dal centro geografico di questo paese peninsulare, invita l’occhio dei passanti e sguardi tanto maggiormente approfonditi, tanto più si riesce a cogliere dall’esterno il profondo significato della sua notevole commistione di stili. Con il tetto in paglia costruito secondo lo stile tradizionale, che già basta a distinguerla dagli edifici circostanti in cemento e metallo, i 1.600 metri quadri della casa e punto di ritrovo comunitario si trovano racchiusi, alle due estremità più corte, da enormi vetrate in grado di lasciar entrare una notevole quantità di luce. Soluzione utilizzata anche sui lati, con una serie di aperture inframezzate da flessuosi pilastri acuti, la cui forma e cadenza sono state concepite per riprendere la naturale curva flessuosa della locale Nypa fruticans, unica palma facente parte del raggruppamento palustre delle mangrovie. Ma è soltanto avvicinandosi, ed entrando da una delle numerose porte laterali apribili per ventilar l’ambiente, che il visitatore potrà giungere a comprendere realmente la natura concettuale di questa notevole costruzione; il cui elemento primario non è un tipo qualsiasi di semplice legno, bensì quello risultante dalla complicata processazione della più alta e svettante erba del pianeta Terra, appartenente alla famiglia delle Poaceae, sottogenere Bambusoideae. Così strettamente associato alle molte culture dell’Estremo Oriente quanto spesso frainteso, in assenza di conoscenze pregresse sull’effettivo significato metaforico e folkloristico derivante dalla sua trasversale presenza. Nella pittura, in letteratura e perché no, anche nell’effettiva costruzione di strutture semi-permanenti, come impalcature, spalti per il pubblico e altri orpelli utili alla fruizione di un qualche tipo di transitorio evento. Questo perché il zhu, come lo chiamano in Cina, o take presso il distante arcipelago giapponese, risulta essere ancor più di altri tipi di legno oggetto di attacchi distruttivi da parte dei parassiti, il che tende a farlo durare non più di 4-5 anni senza un qualche tipo di costoso trattamento chimico dell’Era moderna. O in alternativa l’applicazione di un particolare sistema ben noto fin dall’antichità del Vietnam, consistente nel raggiungimento di una marcescenza parziale all’interno di una quantità d’acqua, finalizzata a privare il legno di tutti i suoi oli e il contenuto in grado di attirare un tale genere d’attenzione indesiderata. Ma anche seccando il legno ed affibbiandogli un odore non propriamente gradevole, a meno di sfruttare il vantaggio offerto da un ulteriore, quanto innovativo passaggio…