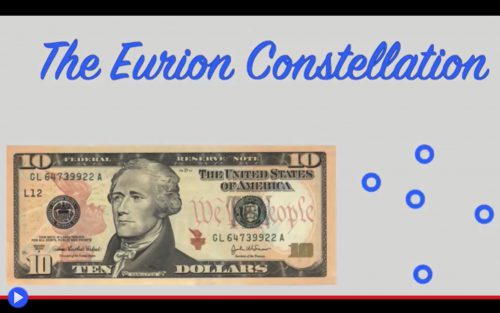

Sotto il segno di una buona stella: così nasce un qualsivoglia tipo di valuta, nell’ottima speranza che lo Stato, e soprattutto il popolo che l’utilizza, possa renderla preziosa con la forza del buon lavoro, di un governo solido, la sua fiorente economia. Illuminata in primo luogo dalla forza di un simile splendore, se le cose vanno per il meglio, e invece in ogni caso da un’intera e differente serie di asterischi, piccoli ed opachi, ben nascosti nella filigrana. Si, consumatori: sto parlando di un disegno astrale, o in altri termini, la tipica costellazione. Cosiddetta nel presente caso, di EURione, per la somiglianza a quella del gigante cacciatore le cui scintillanti membra, nelle notti terse dalle nubi, fanno capolino per il tramite dell’atmosfera del pianeta. Ma la cui versione cartacea e monetaria restò estremamente poco nota al grande pubblico, almeno fino a quando lo scienziato informatico Markus Kuhn, alle soglie del 2002, si mise a fare esperimenti con la sua possente Xerox a colori. Scoprendo presto che qualsiasi tentativo di inserirvi delle banconote, per ottenerne una versione “fatta in casa” da impiegare a fini non del tutto chiari, portava soltanto alla fuoriuscita di un inutile foglio totalmente nero. Quando si dice, funzioni non documentate! Persiste ancora in determinati ambienti, in effetti, questa concezione del secolo scorso, per cui determinate funzioni di sicurezza incorporate nella vita di tutti i giorni dovrebbero essere ignote all’utente finale, che non deve sapere né preoccuparsi, ma soltanto trarne un beneficio sostanziale ed indiretto. Ma le banconote…Semplicemente non POSSONO essere così.

La stessa Banca Centrale Europea, negli ultimi anni, ha creato e gestisce un sito mirato a pubblicare una disanima dei suoi ultimi capolavori, tra cui l’avveniristico titolo di valuta dei 20 € della “Nuova Serie Europa” in circolo dal 2013, con stampa ad intaglio per creare effetti di rilievo, filo di sicurezza con incorporata denominazione, speciali inchiostri in grado di reagire all’infrarosso e una ricca quantità di filigrane. Mentre la stessa immagine di Europa la figura mitologica, madre del re Minosse di Creta, compare in trasparenza in una piccola finestra a lato della composizione, rigorosamente conforme allo stile Gotico del resto della scena (le nostre attuali banconote, se per caso non doveste averlo mai notato, sono ciascuna dedicata ad un specifica era dell’arte e dell’architettura). Eppure, nonostante tutto, nel portale citato non si accenna in alcun modo alla questione famosamente sollevata da Kuhn. Perché alcune macchine fotocopiatrici, per non parlare dei più famosi programmi di grafica, si rifiutano categoricamente di accettare l’immagine di tutte le principali banconote del mondo? O per meglio dire, come fanno a riconoscerle? La risposta è in un particolare pattern, che vi ricorre con costanza ineccepibile, per passare inosservato ai nostri occhi, e non invece a quello delle macchine, molto più attente. Nei nostri 20 € presi ad esempio, è una letterale serie di stelline, disseminate in corrispondenza della caratteristica curvatura sfumata che attraversa il numero più grande della banconota. Ma può presentarsi in molti altri modi: nei dollari è prefigurato negli zeri della denominazione ripetuta ad infinitum sul fondale, in prossimità del volto di questo o quel particolare padre fondatore della Nazione. Nei vecchi 10 € con la mappa, si trattava d’immaginarie e poco visibili isolette nascoste tra il Mediterraneo e il Mare del Nord. Nelle 5 sterline con la regina Elisabetta II da giovane, le stelle ricompaiono sospese come nel tuorlo di un uovo astratto a fianco del suo volto, oppure una giganteggiante impronta digitale.

Sono ovunque e noi non le notiamo, come del resto avviene con molte delle caratteristiche più avanzate della carta moneta, a meno che il nostro lavoro non ci porti a maneggiarla particolarmente spesso. Mentre di nascosto, i cinque tondini proteggono la sicurezza dei nostri SOLDI…