Non è un ambiente particolarmente adatto agli umani, si può ben dire con estrema enfasi e profonda consapevolezza: questa vasta pianura alluvionale dove i sedimenti del fiume Mississipi, ad ogni fluttuazione meteorologica, si espandono e ritornano da dove sono provenuti, lasciandosi alle spalle un gigantesco pantano. Non quello risultante da una pioggia o un temporale estivo, destinato a prosciugarsi con i primi soli della primavera. Ma uno stato di costante umidità del suolo, con acqua che ristagna, eserciti di pesci, rane, coccodrilli e zanzare. Ma anche preziosa vegetazione e una notevole biodiversità. Nella malsana, non bonificabile palude. Eppure da queste parti, in prossimità del territorio di New Orleans, il rapporto delle persone con l’ambiente si basa su una serie di presupposti molto caratteristici, tali da trovare un senso a tutto questo, ed in qualche modo, trasformarlo in una valida risorsa. È perciò del tutto comprensibile la reazione d’istintiva diffidenza e un vago senso di premonizione, vissuta dalla prima guida turistica, pescatore o studioso della natura, nel momento in cui lo sguardo si posò accidentalmente sulla strana cosa. Una specie di…Grossa gomma da masticare rosa, fatta aderire sopra la corteccia di mangrovia da un agente misterioso e lì lasciata, a monito apparente del costante senso d’ingiustificata familiarità. Poiché a quel punto, con un rapido sguardo gettato tutto attorno, di simili cose ne sono comparse non dieci, ma un numero variabile tra cento e quattrocento, ad evidente dimostrazione che si, qui c’è un qualche tipo di problema. Siamo tutti vittime di un’invasione? Chi è lo strano mattacchione che trova piacere a fare questa cosa? No, no, nessuno. Davvero. Di umano. Ma qualcosa di diverso, viscido e molliccio, che proviene da una terra relativamente lontana: il Sud America o in alternativa, per alcune specie, le profondità ben più remote dell’Africa nera. Tutto questo è opera della lumaca mela.

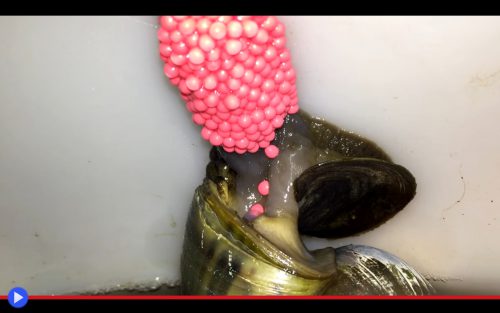

Succede di notte, quando finalmente nella terra umida comincia la stagione del silenzio. Il momento in cui gli animali tacciono, e nessuno di volante, strisciante o che sia in grado di tendere un agguato fa nient’altro che dormire, nel profondo della propria fangosa tana. Perché è soltanto allora che la chiocciola grande fino a 15-20 cm emerge dall’acqua, ed inizia lentamente ad arrampicarsi. Sopra un filo d’erba, sul macigno, sulla corteccia, sullo scafo della vecchia imbarcazione rovesciata e abbandonata dall’uomo. Finché i suoi gangli cerebrali, programmati attentamente dall’evoluzione, non comprendono che quello è il posto giusto, al sicuro dai pericolosi predatori acquatici. E proprio lì, depone le meravigliose uova. È una visione decisamente surreale, considerato l’aspetto complessivo delle stesse: piccole palline di pochi millimetri di diametro, di un colore quasi fluorescente e all’apparenza innaturale, che fuoriescono dal guscio del mollusco ed iniziano a muoversi lungo il suo corpo, come trasportati da una macchina a nastro industriale. Una quantità sempre maggiore di materiale, il quale, una volta raggiunta l’estremità dell’animale, aderisce alla superficie scelta grazie ad un composto della sua miracolosa saliva. Quindi, completata l’opera, la lumaca inizia il lungo viaggio di ritorno verso i suoi territori di caccia e di accoppiamento, che sono sempre, rigorosamente sul fondale. È così una doppia vita, questa delle Ampullariidae o lumache mela, o ancora mistery snails, come amano chiamarle gli americani, particolarmente per il mercato degli acquari, da cui in un momento imprecisato fecero la loro mossa di evasione. Che nascono fuori dall’acqua nel giro di 2-4 settimane da questo evento, ma vi fanno subito ritorno e poi lì restano, fino all’epoca della maturità. Quindi, chiaramente, il ciclo ricomincia e così via fino all’eternità. Quale sarebbe mai, dunque, il problema di tutto ciò? È presto detto: esse non smettono mai di farlo. Iscritte ad ottima ragione nell’elenco delle 100 specie più invasiva al mondo, queste grosse lumache si riproducono più volte l’anno, producendo ogni volta svariati grappoli da 400-1000 uova ciascuno. I quali, oltre a risultare ben protetti dai pericoli della palude, sono del tutto incommestibili per chiunque tranne la formica rossa (Solenopsis geminata) in funzione di un composto neurotossico che le ricopre, come evidenziato per l’appunto dalla vistosa colorazione aposematica delle stesse. Nessuno sa, in effetti, com’è possibile che la formica riesca a digerirli. E tutto questo non finisce qui: poiché queste lumache, nei fatti, non hanno predatori in grado di scovarle e penetrare il loro resistente guscio, nel quale possono rinchiudersi completamente grazie all’opercolo sul loro dorso, e sopravvivere per lungo tempo in un luogo ben distinto e irraggiungibile dal mondo. Finché un segnale noto solamente a loro, nuovamente, non gli dice di trovare un/una compagna, per trasmettere se stessi fino alla prossima generazione. Si, avete capito bene: QUESTE lumache, come del resto innumerevoli altre, non sono ermafrodite e presentano due sessi ben distinti tra di loro.