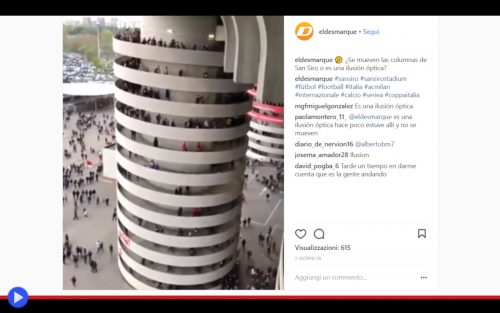

La mente e l’occhio umano: due parti della stessa macchina il cui funzionamento, la maggior parte delle volte, risulta essere misterioso. O quanto meno, sembra operare attraverso sentieri poco chiari, come in tutti quei casi in cui si può osservare un qualcosa, per innumerevoli volte, senza notare alcunché possa definirsi fuori dall’ordinario. Finché un giorno all’improvviso, per la convergenza di una serie di fattori o il sussistere di un particolare stato d’animo, la verità appare lampante, scardinando ogni certezza che precedentemente avevamo dato per una labile ovvietà. Sta facendo il solito giro dei video virali e divertenti online questa breve animazione, dall’origine non sempre dichiarata, rappresentante una sorta di colonna color cemento, al cui interno sembra intenta a discendere una certa moltitudine di persone, tutte alla stessa identica velocità. E a un primo sguardo dato di sfuggita, la scena appare fin troppo “evidente”: la strana struttura deve contenere una lunghissima scala mobile, o in alternativa, un qualche tipo di tapis-roulant rotativo, se non fosse che… Grazie alla prospettiva, è possibile osservare i piedi delle persone che camminano ai livelli inferiori. Le quali, esattamente come i passanti di una comune strada cittadina, sono semplicemente intente a mettere un piede dopo l’altro, ovvero in altri termini, camminare. Il senso di suggestione, a questo punto, piuttosto che calare, aumenta: poiché riguardando il resto della scena con la nuova conoscenza, è inevitabile provare un certo senso di empatia portato innanzi dalla percezione a distanza dell’esercizio fisico, immaginando l’avanzata con lo sguardo puntato sulla persona davanti, mentre ci si adegua spontaneamente alla sua andatura. E il mondo che sembra fare lo stesso, ruotando spontaneamente al di sopra del parapetto: questa è la forza ipnotica della spirale. Una delle forme più significative in tutto l’Universo della natura.

Però signori e signori, ecco la verità: non c’è proprio niente di sovrannaturale o cosmopolita in tutto questo. Poiché la scena si svolge, guarda caso, nella bella città italiana di Milano. Dentro, o per meglio dire sotto, il secondo edificio più famoso dell’intero suddetto contesto urbano, quella titanica astronave poggiata nel bel mezzo di un quartiere risalente al XVII secolo, che un tempo era soltanto un villaggio agricolo sulle rive del fiume Olona. Finché non arrivo l’integrazione amministrativa e di seguito a questa, l’opera innovatrice dei costruttori. Saltiamo quindi qualche generazione, ed arriviamo al 1925, quando l’imprenditore e allora presidente del Milan, Pietro Pirelli, decise che uno stadio dovesse essere costruito per la sua squadra, non troppo distante dall’ippodromo cittadino. Lo spazio fu quindi trovato, i permessi vennero concessi (all’epoca, era meno difficile che adesso) e con l’aiuto dell’architetto di fama Ulisse Stacchini (classe 1871) sorsero quattro tribune attorno a un appezzamento di terra, di cui una coperta, complessivamente capaci di ospitare fino a 35.000 spettatori. E fin lì, nessuna traccia di spirali. Il suo completamento richiese all’incirca un anno, al termine del quale si tenne uno storico derby amichevole che venne vinto dall’Inter, tra l’esultanza dei suoi tifosi in ogni angolo d’Italia. Nel 1935, quindi, il Comune acquistò lo stadio, aggiungendo le curve ed incrementando la capienza delle tribune. Ma il vero e più significativo mutamento della struttura non sarebbe giunto fino al 1955, quando il coinvolgimento dell’architetto Armando Ronca permise di aggiungere un secondo anello di spalti posizionato al di sopra di quelli precedentemente esistenti, potenziando inoltre l’impianto d’illuminazione. Lo stadio, ora e finalmente in grado di accogliere più di 80.000 persone, assunse allora l’aspetto che lo caratterizza ancora. Una delle difficoltà maggiori da superare nel nuovo progetto, tuttavia, era di tipo sostanzialmente nuovo: come far muovere svariate decine di migliaia di persone fino all’altezza di circa 50 metri (la sovrastruttura si trova a 68) senza che queste si urtino l’un l’altra, creino ingorghi pazzeschi o finiscano per sfogare in una sorta di carica selvaggia le frustrazioni di un’eventuale sconfitta sul terreno di gioco? La soluzione fu innovativa, benché in campo mondiale, non del tutto priva di precedenti: integrare le scale stesse nelle massicce colonne di sostegno costruite per sostenere la struttura, creando un lungo camminamento che sarebbe stato ascendente all’inizio dei fatidici 90 minuti, e discendente al termine degli eventuali tempi supplementari. Sarebbe stata la naturale tendenza degli esseri umani ad adeguare la propria andatura chi si ritrovano intorno, purché in un contesto in cui la meta sia comune e del tutto evidente, a occuparsi del resto…

L’asino Brighty, eroe celebrato dalla Frontiera

So cosa state pensando: “Ecco la storia del solito animale idealizzato, in funzione di chi l’ha posseduto e qualcosa che costui ha fatto, con una semplice, patetica statua disposta in un luogo pubblico, affinché la gente del posto possa ricordarsi del suo passato.” Ebbene Brighty, il piccolo burro (particolare razza iberica d’equino) dal momento in cui le cronache acquisiscono il suo nome, non fu proprietà di nessuno, né ebbe modo di compiere alcuna spettacolare impresa. Diamine, spesso rifiutava persino di compiere il suo “dovere” di bestia da soma, strofinandosi contro gli alberi per far cadere a terra il carico, come sua prerogativa di bestia, fondamentalmente, ritornata alla vita selvaggia del West. No, questo personaggio peloso, rimasto famoso grazie alla testimonianza di molti, ebbe modo di diventare un simbolo dell’Arizona per gradi, attraverso coloro che seppero comprendere, interpretare ed analizzare la sua vicenda, così straordinariamente rappresentativa di quella della sua intera specie. Nonché del coraggio, e dello spirito d’intraprendenza, che ha sempre amato riconoscersi il variegato popolo americano.

Il suo viaggio verso la fama inizia, precisamente, nel 1893, quando il direttore di una società ferroviaria di nome Frank Brown, per ragioni largamente ignote, annega nel tratto più famoso del Colorado River: il Grand Canyon, gigantesco crepaccio nella pianura. Così che sua moglie, lungi dal rassegnarsi, andò a chiedere aiuto per cercare la persona scomparsa al pioniere ed allevatore John Fuller, che con un amico discende per trovare una qualsiasi traccia, anche postuma, del facoltoso turista. Una missione che sarebbe andata incontro all’assoluto nulla di fatto, tranne che per un ritrovamento del tutto inaspettato: una tenda per due abbandonata proprio nel mezzo della zona nota come Bright Angel Canyon, con un asino fuori in attesa del ritorno dei suoi padroni. Gli esploratori, a questo punto, fanno il loro ingresso scoprendo alcune lettere, un orologio ormai scarico e i bagagli di individui di provenienza incerta, la cui identità non sarebbe mai stata accertata. Dopo una breve meditazione, Fuller conclude che anche loro dovevano essere annegati, quindi slega l’asino e fa il suo ritorno in città.

Ora dovete sapere che i burros, come particolare tipologia d’animale, sono un prodotto sostanziale dell’allevamento umano. Creato per poter disporre di un trasportatore animale che sia sufficientemente docile, mangi poco e possa affrontare di buona lena una lunga giornata di lavoro. Importati nel Nuovo Mondo dai coloni spagnoli e portoghesi, simili creature diventarono quindi il vero e proprio simbolo dei cercatori d’oro del XVII e XIII secolo, che gli affidavano i propri picconi, la pala e i setacci nella speranza di riuscire a fare fortuna. Una volta raggiunto l’obiettivo prefissato, o abbandonato il sentiero della ricchezza potenziale, succedeva essenzialmente sempre la stessa cosa: l’uomo abbandonava il suo fedele compagno, nel preciso istante in cui non ne aveva più bisogno. Questi asini, tuttavia, lungi dal soccombere a causa delle avversità, si spostavano nelle zone più fertili, brucando l’erba che gli permetteva di sopravvivere e addirittura, prosperare. Si stima che all’inizio del ‘900, nel solo Grand Canyon vivessero parecchie centinaia di burros, per un numero destinato a superare i 3.000 entro soli 20 anni da quella data. Tra tutti quanti, tuttavia, Brighty era diverso. Nonostante il suo nome associato alla località topografica che aveva abitato (immagino che se fosse stato una femmina, l’avrebbero chiamato Angel) l’asinello iniziò spontaneamente a vagare, spostandosi al sopraggiungere dell’estate verso l’Orlo Nord, sito del primo hotel dedicato ai visitatori di questa zona impareggiabile nel panorama nordamericano. E fu qui, entro breve tempo, che iniziò il periodo più felice della sua vita.

Disse il corvo: Visa o Mastercard per il biglietto del treno?

Un giorno verso il finir dell’alba, mentre stanco meditavo sopra un raro meme sullo schermo del telefonino, la testa china e il passo assorto, fui destato all’improvviso da un rumore sulle macchine ai tornelli. “Un viandante, un passeggero, sta pagando il titolo di viaggio. Nulla più!” Calmo allora, chiudendo il sito dalle immagini confuse, feci un passo avanti, e: “Signor – dissi – o signora, mille scuse! Tanta fretta, e molta voglia, avrei di prendere quel treno. Quanto avete ancora per pagare, quanti tasti da schiacciare, per un semplice biglietto della ferrovia? Finirete, prima del suonar di mezzogiorno?” Disse il corvo “Mai più, mai più”. Certo e allora, questo avvenne: mi svegliai. Per ritrovarmi, oh che strano! Dentro la stazione di Kinshicho, non troppo lontano dal centro di Tokyo. Sappiate, dunque, che questa qui è una storia vera, non soltanto una poesia d’ispirazione gotica secondo i crismi di Edgar Allan Poe. C’è, o per meglio dire c’era, questo uccello nero e intelligente, che avanzando un passo dopo l’altro, è salito fin sopra le macchinette, che in Giappone si usano per fare ogni sorta di cosa: per le bibite, per ordinare il ramen, per entrare negli uffici pubblici… Quasi come se parlare ad altri, per qualsivoglia ragione, fosse una fatica che trascende i doveri del comune cittadino. È la colpa, se vogliamo, della dicotomia che è alla base di una tale società: uchi e soto, dentro e fuori, per creare quel confine della “sfera” degli amici e conoscenti, tanto che se voglio rivolgermi agli sconosciuti, idealmente, dovrò scegliere una forma comunicativa che evidenzi le rispettive posizioni sociali. Il che non è sempre semplice, né tanto gradevole da fare. Così avviene che il denaro privo di forma, inteso come striscia magnetica sopra un pezzetto di plastica, o perché no, un chip nascosto dentro al cellulare, diventi capace di aprire metaforicamente ogni porta della città. Come potrebbe succedere, presto o tardi, anche qui da noi.

E non parliamo poi, dei varchi per accedere al trasporto pubblico! Ah, croce e delizia di quest’intera società, dove un automobile è costosa, problematica (occorre dimostrare di sapere dove parcheggiarla) e fondamentalmente, tutt’altro che necessaria. Così all’ora di punta, tutto ci si aspetta tranne che varcarli senza un minimo di fila, benché l’efficienza del servizio clienti sia nient’altro che leggendaria, arrivando a prevedere un capo-stazione che fuoriesce da una botola nel bancone, qualora si presentino deviazioni troppo significative dalla procedura. Ma neppure lui, nonostante l’esperienza, sarebbe mai riuscito ad aspettarsi una simile scena… Questa è la storia dell’esemplare di corvo giapponese (Corvus macrorhynchos, o “dal grande becco”) che per ragioni largamente ignote aveva preso l’abitudine, a partire da un paio di settimane fa, di appostarsi nei pressi dei distributori automatici di biglietti della succitata stazione tokyoita. Per infastidirne i clienti, arrivando, in vari casi, addirittura a sottrargli la carta o tessera prepagata, proprio mentre tentavano di finalizzare l’acquisto alla biglietteria informatizzata. Per fare cosa, provate a indovinare? Prenderla nel becco e poi tentare, che ci crediate o meno, a infilarla nella macchina e schiacciare a caso sullo schermo. Ma fortuna, o il caso vuole, che gli uccelli non riescano ad usare la funzione touch. Così che qualcuno, per la frustrazione della bestia, si è trovato ad inseguirla nel parcheggio, con la carta ancora ben stretta, poi lasciata puntualmente sopra il tetto, a seconda dei casi, di un taxi o un autobus in sosta. E viene da chiedersi come scegliesse, l’uno o l’altro, vista la complessità variabile nei 15 minuti successivi della vita della vittima, volendo riprendersi il maltolto in quanto sua prerogativa. Lascia piuttosto perplessi, dunque, la reazione allegra della donna nel video diventato virale sul profilo Twitter di Kinoshita Shogi, che in questi giorni è arrivato sui siti della stampa internazionale e persino in televisione, pur trattandosi di una vicenda che si è svolta all’inizio del mese. Del resto, gli abitanti di Tokyo sono abituati, ed in una certa maniera rassegnati, alla costante e talvolta dispettosa presenza dei corvi. Uccelli che, diversamente da quanto è risaputo su scala internazionale, vivono tra i suoi confini in numero di almeno 35.000. Abbastanza da essere comuni, nelle piazze, per le strade e nei giardini, più o meno quanto il semplice piccione qui da noi. Con “l’insignificante” differenza, che qui stiamo parlando di creature lunghe fino a 60 cm, non così dissimili per intenderci dai celebri corvi della Torre di Londra. Per cui diventa facile, in qualche maniera, affezionarsi o perdonargli le costanti marachelle; salvo una, quanto meno: l’abitudine di fare a pezzi i sacchi della spazzatura, secondo l’usanza locale messi fuori la mattina e lì attentamente suddivisi per facilitare il riciclo e lo smaltimento. Finché un becco, forte, grande ed affamato, non giunga per fare uno scempio della plastica, e scaraventare tutto in giro. E così, in una delle città più educate e socialmente rispettose del mondo, che la gente si è abituata a coprire i punti di prelievo con delle apposite reti a maglie sottili. Ma in alcuni casi di uccelli particolarmente determinati, non bastano neanche quelle…

L’architetto surrealista delle case da tè volanti

Nel 2006 alla Biennale di Architettura di Venezia, nella zona dedicata al Giappone, si presentò sotto gli occhi del pubblico qualcosa di inaspettato. Ad opera di un autore mai visto né sentito prima in Occidente, un’elaborazione sul tema de “la città” con modellini di palazzi ricoperti di tarassaco e piante di porro, mentre una capanna a forma di cupola, intessuta in fibra di riso, invitava i visitatori ad entrare, rigorosamente non prima di aver lasciato rigorosamente da parte le proprie le scarpe. All’interno, disposte lungo la singola parete circolare, una serie di fotografie scattate per lo più a Tokyo, rappresentanti svariati soggetti dal variabile grado d’importanza: qui un piccolo edificio in stile occidentale, apparentemente fuori luogo tra un tempio buddhista e la macchia di ciliegi piantati a scopo rituale, lì l’impronta lasciata da un albero sopra un muro, crescendo nella totale indifferenza dell’attività umana. In una mostra-nella-mostra, intitolata alla sua pluri-decennale ROJO, ovvero secondo l’acronimo giapponese, la “Società dei detective architettonici”. Eppure a quell’epoca, Terunobu Fujimori era già un autore affermato nel suo paese, con svariati libri pubblicati sul tema degli spazi abitativi attraverso le epoche, molti anni d’insegnamento presso l’Istituto di Scienze Industriali di Tokyo e frequenti ospitate televisive, per spiegare particolari sfaccettature d’importanti scenografie urbane. Per non parlare della sua tardiva carriera di vero e proprio architetto, iniziata a 46 anni mediante il rinnovamento del Museo Storico del Jinchokan a Chino, prefettura di Nagano. Una prima opera a partire dalla quale, gradualmente, era diventato famoso per uno stile estremamente particolare e riconoscibile, fondato su valori estetici e materiali per lo più primitivi. Tanto che lui ama affermare, durante le interviste, che molti dei suoi edifici potrebbero anche risalire all’epoca dell’Età del Bronzo, senza sostanziali differenze nei materiali, metodi ed effetto complessivo del prodotto finito.

E fu forse quello, il preciso momento in cui l’eclettico ingegnere ed artista timbrando il biglietto della sua visibilità internazionale, iniziò ad elaborare una sua tematica espressiva, potenzialmente mirata ad esportare i valori di una particolare estetica nipponica verso le nazioni che si dimostravano maggiormente aperte all’idea, sfruttando un tipo di struttura che può essere definita, sotto qualsiasi punto di vista, come puro appannaggio del paese del Sol Levante: la casa adibita a bere l’infuso di Camellia sinensis. Che non è soltanto un luogo, presso cui radunarsi con gli amici magari per trascorrere qualche ora in lieta conversazione, ma un vero istituto sacrale e quasi liturgico, creato a partire dalle idee del monaco Zen Eichū, che aveva riportato questa sostanza nel IX secolo, considerata propedeutica alla meditazione, direttamente dal vasto Paese di Mezzo, ovvero la Cina. Un piccolo edificio noto anche come “la stanza da Tè” (茶室 – Chashitsu) che Terunobu ha imparato, attraverso gli anni, a rielaborare nella maniera più selvaggia e sorprendente, spesso mostrando un’insolita propensione a posizionarla lontano dal suolo, mediante metodi di sua speciale concezione. Il più lampante e conosciuto esempio potremmo trovarlo presso la sua proprietà a Chino, identificato da un appellativo che è già tutto un programma: Takasugi-an “La casa da tè costruita troppo in alto”, nient’altro che una stanza larga esattamente quattro tatami e mezzo (2,7 metri) ricavata nel 2003 da un cubo di bambù e intonaco, situato apparentemente in bilico sopra due contorti alberi di castagno, trapiantati qui a partire da una vicina montagna ed almeno apparentemente del tutto privi di fronde. L’aspetto vagamente sghimbescio dell’improbabile edificio, sormontato da un lucernario con l’interno rivestito in foglia d’oro, fa da contrappunto al suo ambiente per lo più scarno, fatta eccezione per il piccolo focolare adibito alla preparazione della sacra bevanda. A poca distanza da un simile edificio, qualcos’altro attira lo sguardo: una sorta di oggetto ellissoidale sospeso con dei cavi a quelli che sembrerebbero a tutti gli effetti essere dei semplici pali della luce. Ma che in effetti, gli donano un carattere ulteriore: poiché siamo di fronte a niente meno che la “Barca di Fango”, un altro luogo di raccoglimento spirituale che viene anche presentato come l’unico esempio in tutto il mondo di struttura sospesa in cui i cavi passano sotto il pavimento, piuttosto che all’altezza del soffitto. Nient’altro che l’ennesima, personalissima innovazione di questo autore, che spesso deve rinunciare all’aiuto di operai professionisti in forza delle sue soluzioni mai viste prima, preferendo rivolgersi direttamente ai suoi amici e studenti, per implementare metodologie semplici e in linea con il suo categorico rifiuto della modernità. Il che, del resto, non gli ha precluso l’opportunità di porre la propria firma su edifici più utili alla comunità, vasti e adibiti a specifiche funzioni…