“Terra all’orizzonte, terra!” Il grido che riecheggia sulla tolda, dalla piattaforma sulla cima dell’albero maestro. Gioia, giubilo e altre simili reazioni; la conferma molto attesa della meta finalmente prossima, al termine di un viaggio lungo e certe volte, articolato. Può sussistere del resto il caso, all’incontrario, che una simile evenienza possa dimostrarsi meno lieta? Il risveglio preoccupante di quel senso d’inquietudine, per non dire vera e propria ansia, che deriva da un qualcosa che semplicemente non può essere, se non rinunciamo alle nozioni della mera verità acquisita… Certamente! Se vogliamo usare il mero oggettivismo della logica e del resto, eccone una chiara prova. Registrata, caso vuole, a partire dal momento in cui lo yacht-catamarano ROAM presso l’isola di Vava’u a nord di Tonga nel Pacifico Meridionale, ha pubblicato alle ore 19:00 locali del 15/8/19 il proprio aggiornamento quotidiano di navigazione online: “Incontrata una distesa di rocce di pomice che ricopre completamente l’oceano, posizione: 18 55′ S 175 21′ W. La dimensione varia da quella di una biglia ad una palla da basket […]” Per poi proseguire con la descrizione di un lieve odore di zolfo nell’aria e, nel successivo aggiornamento, l’appassionante descrizione di come Michael e Larissa Hoult, dopo aver spento motore per salvaguardarlo e navigando quindi soltanto a vela, erano riusciti a dirigere la propria prua in un’altra e più sicura direzione. Una scelta saggia, ma non l’unica possibile. Come ampiamente dimostrato dal qui presente video di un’altra imbarcazione privata, quella di Shannon Lenz e Tom Whitehead, la cui registrazione video mostra chiaramente l’esperienza vissuta da chiunque, per sua scelta o mera distrazione, fosse sufficientemente “pazzo” o scientificamente interessato, da accettare a pieno l’impossibile occorrenza. O avesse voglia di veder scrostato il proprio scafo dai cirripedi, senza dover spendere un singolo dollaro presso il suo successivo porto d’approdo.

La zattera di pomice, come viene definita tradizionalmente questa tipologia d’isole galleggianti, è in effetti un evento di tipo vulcanico, generato in questo caso da un monte sottomarino precedentemente ignoto e tutt’ora privo di un nome. Causata dalla fuoriuscita di una certa quantità di magma lavico dall’alto contenuto di silicio e rioliti, rapidamente raffreddatosi alla giusta profondità. Non troppo elevata, perché le rocce conseguentemente riempitosi di gas più leggeri dell’acqua potessero riempirsi totalmente come fossero spugne, precipitando eternamente verso le più oscure profondità. E permettendogli di andare, dunque, in direzione opposta, fino alla splendente superficie che s’increspa per effetto delle onde. Una vista certamente non del tutto priva di precedenti e registrata, proprio in questo luogo in bilico sul perimetro disegnato dal celebre anello di fuoco del Pacifico, varie volte tra il 1979 e il 1874 e di nuovo nel 2006, quando l’effimera isola risultante venne battezzata per l’occasione Home Reef, prima che tornasse a scomparire nuovamente tra i flutti e dopo essere stata ampiamente documentata, anche allora, dall’equipaggio di uno yacht privato. Un caso più recente di emersione risulta nel 2012 vicino all’isola di Raoul, nord-est della Nuova Zelanda. In nessun modo grande, tuttavia, quanto l’episodio commentato questa volta anche dalla Nasa, impegnata proprio in questi giorni nel progetto di rilevazioni satellitari oceaniche condotta dal satellite Operational Land Imager (OLI) capace d’individuare i confini di uno spazio grigio quantificato con la tipica misura statunitense di “campi da football” in quantità di 20.000. Abbastanza da ospitare un campionato o due…

pietre

Ignota yooperlite: pietra in fiamme sulle rive di un lago distante

Nel fatidico momento, all’inizio dell’estate scorsa, in cui il barbuto Erik Rintamaki si recò verso le ore dell’alba presso la solita spiaggia del lago Michigan in cerca di opali, agate o altri preziosi tesori mineralogici del mondo, tutto egli poteva aspettarsi, tranne questo: un uovo di drago? Il nucleo di un motore alieno? Il guscio fossile di una magica lumaca viaggiatrice? Ovvero l’oggetto il quale, puntando la sua fida torcia a raggi UV, rispose a quel bagliore in modo stranamente vivido, mostrando sulla superficie punti e venature di uno splendido color arancione acceso. Qualcosa che nessuno da queste parti, mai e poi mai, poteva dire di aver visto prima. Il che è davvero molto significativo, quando si considera la propensione assai marcata delle genti dello stato settentrionale, omonimo col suo maggiore lago, in cui la ricerca di pietre è una sorta di hobby assai diffuso ad ogni età. Nonché un’effettiva fonte di sostentamento, oltre che di svago, per le molte dozzine di venditori online e altrove dei propri migliori ritrovamenti, attentamente catalogati per peso, rarità e bellezza estetica. Un merito, quest’ultimo, che praticamente nessuno si sarebbe mai sognato di negare a tali fluorescenti pietre, il cui scopritore si affrettò a identificare con il neologismo yooperlites, con tanto di marchio di fabbrica velocemente registrato presso gli enti responsabili del suo paese. E un’etimologia decisamente insolita, derivante a quanto pare dall’unione tra yoopers, slang usato normalmente al fine d’identificare gli abitanti della penisola maggiormente settentrionale (“upper“) tra le due che compongono il Michigan, e un’assonanza con la parola light, che significa luce. Senza neanche un misero riferimento al già noto suffisso greco di lithos (λῐ́θος) che dovrebbe significare in campo scientifico, per l’appunto, pietra. Il che non avrebbe impedito comunque al collezionista di minerali Raymond Laughlin e al geologo Shawn Carlosn di segnalare la faccenda ai ricercatori della vicina Università del Saskatchewan, che senza un’attimo di esitazione, verso la fine di quel maggio stesso, fecero in modo di acquistare una certa quantità di rocce dallo scopritore del misterioso materiale luminescente.

Il quale finì per rivelarsi, dopo un’approfondita analisi chimica e mineralogica, come un qualcosa d’effettivamente nuovo per la sua regione di provenienza, benché tutt’altro che inusitato: sostanzialmente, l’unione estremamente distintiva tra rocce sienitiche (i.e, simili al granito) e copiose quantità di sodaliti, tectosilicati usati spesso in gioielleria, proprio per la propria innata fluorescenza e qualche volta, addirittura tenebrescenza, ovvero la capacità di cambiare colore sotto determinate e specifiche fonti di luce. Come le torce che oggi vengono impugnate, per l’appunto, dagli innumerevoli e speranzosi cercatori di queste rive, frementi nell’attesa di poter portarsi a casa un così affascinante e misterioso souvenir della natura…

Un rinnovato quadro storico per le isole artificiali più antiche di Stonehenge

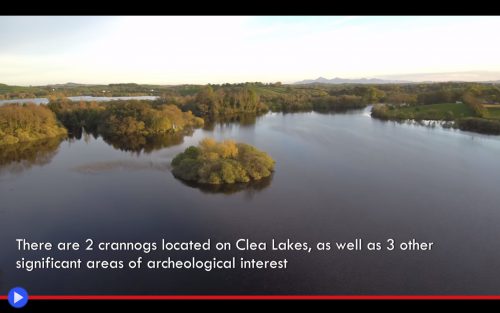

La situazione iniziò ad assumere contorni vagamente definiti verso i primi del ‘900: quando l’adozione dei nuovi approcci agricoli e le relative tecnologie di controllo e alterazione del paesaggio portò le genti di Scozia e d’Irlanda a prosciugare il basso fondale di alcuni dei loro laghi nascosti tra il verde di boschi millenari, trovandosi al cospetto dell’innegabile passaggio dei loro antenati. Pezzi di legno chiaramente fabbricati da mani umane, probabilmente facenti parte di un qualche tipo di struttura abitativa, e pezzi di ceramica fabbricati con metodi risalenti (almeno) all’Età del Ferro. Ma soprattutto un accumulo intenzionale di pietre, accuratamente accatastate l’una all’altra, tale da costituire quello che in origine, doveva essere un vero e proprio isolotto posizionato ad emergere tra i flutti, con uno scopo e una funzione difficile da definire. Poco a poco, quindi, gli studiosi iniziarono a compilare un catalogo, delle aree riemerse, quelle sottoposte ad iniziative d’archeologia subacquea e le altre piccole isole, da sempre chiaramente visibili per la popolazione, che tanto lungamente erano state date per scontate ed a cui veniva tradizionalmente attribuito il termine d’associazione incerta crannog (dall’antico termine irlandese crann, con il significato letterale di “piccolo albero”). Ma fu soltanto con l’invenzione, nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera del chimico statunitense Willard Frank Libby, della topica datazione al carbonio 14, che un qualche tipo d’effettiva classificazione poté venire messa in atto per gli oltre 500 siti che gradualmente, stavano continuando ad allungare le liste dei patrimoni culturali preistorici della Gran Bretagna. Il sistema mediante il quale, attraverso la misurazione della quantità d’isotopo radioattivo contenuto in materiali d’origine organica, risultava finalmente possibile desumere l’epoca esatta della dipartita dell’essere, animale o vegetale, di cui aveva costituito originariamente la proprietà. E della seconda tipologia, in quei particolari recessi, era offerta la possibilità di trovarne parecchi, data la particolare composizione chimica e il contenuto d’ossigeno dei loch nella parte settentrionale dell’arcipelago inglese, tali da garantire una capacità di preservare attrezzi e materiale da costruzione in legno assolutamente superiore alla media, garantendo l’apertura di una valida finestra verso l’intento e lo stile di vita degli antichi popoli di tali terre. Così che, entro una decade, la definizione storica della faccenda raggiunse quello che venne considerato per lungo termine l’ultimo chiarimento: i crannog avevano tutti un’età massima di 2500 anni circa, risalendo a un’epoca in cui la pletora delle antiche culture proto-celtiche disgiunte in territorio pan-britannico iniziavano ad assumere un carattere e un’identità culturale comune. Questo, almeno, finché un evento imprevisto non distrusse completamente ogni cognizione precedentemente data per buona: quando i ricercatori all’opera presso l’isolotto artificiale del lago Olabhat di Eilean Dhomhnaill, presso l’isola delle Ebridi Esterne di North Uist non ripescarono quello che poteva soltanto essere, innegabilmente, un recipiente di terracotta risalente all’epoca del Neolitico, ovvero al minimo, 5.000 anni prima dell’attuale data. Una bizzarra, improbabile anomalia? La cosiddetta eccezione che conferma la regola? Ciò venne faticosamente affermato, senza mai veramente crederci, per svariati anni. Ma la situazione sembrerebbe aver assunto, grazie a uno studio pubblicato lo scorso giugno, toni e tinte di un tutt’altro tipo…

La profezia riemersa con le pietre fluviali del Centro Europa

“Hier ist! Hier ist sie!” 1417, 1616, 1707 […] 1842, 1921. E oggi, sul finire dell’estate del 2018 finalmente o inevitabilmente [esse] tornano a sporgersi e fare capolino. Allora come adesso, di nuovo, benché il significato debba necessariamente essere di tutt’altro tipo. Ma davvero, siamo al di sopra di qualsivoglia preoccupazione… Il 25 aprile del 1945, al termine di una sanguinosa campagna combattuta sui due fronti, l’esercito americano e quello russo terminarono di attraversare i verdeggianti campi punteggiati dalle bruciature e i crateri delle bombe. Dopo una lunga marcia, annotate le città abbandonate, i centri di comando con le insegne coperte di polvere e i possenti panzer ormai privi di carburante, del tutto immobili a lato della strada, i soldati scorsero le loro controparti dalle uniformi non familiari dall’altro lato di un nastro scintillante. Esso era, come chiaramente indicato sulle carte geografiche, il fiume Elba, che nasce nella Repubblica Ceca per sfociare nel Mare Nord. Alcuni tra i più coraggiosi loro quindi, ringraziando silenziosamente i distanti alleati, si tolsero gli stivali e con un gesto spontaneo quanto umano, corsero loro incontro sulle sabbiose sponde. Fu forse allora che più avanti ed in mezzo ai flutti, scorsero affiorare delle formazioni rocciose occulte, dalla forma stranamente smussata e regolare. Sulle quali, sarebbero stati pronti a giurare, sembravano comparire degli strani messaggi.

“Se mi leggi, piangi” oppure “Abbiamo pianto – stiamo piangendo – piangerai anche tu” seguito da “Chi mi ha visto, ha pianto. E adesso piangerà di nuovo”. Con il solo remote barlume d’ottimismo offerto da “Non piangere ragazza se il tuo campo è affetto dalla siccità. Ma riempi d’acqua il tuo annaffiatoio, quindi inizia subito ad irrigare.” Sembrava esserci una sorta d’ossessione per le lacrime, nell’opera degli autori delle famose hungersteine o pietre della fame, testimonianza epigrafica di come gli antichi vivevano il proprio rapporto col clima, in un’epoca antecedente all’efficienza dei trasporti moderni, l’invenzione dei frigoriferi e dei fertilizzanti. Quando un raccolto troppo poco abbondante poteva significare carestia, sofferenza e mestizia per l’intera popolo di una regione. Quasi come se nel momento in cui si vede fuggire via ogni speranza di salvezza, lo scenario auspicato fosse quello di un secondo fiume di provenienza oculare destinato a sostituire quello ormai inutile del paesaggio, che si trasformerà in lento torrente nei molti giorni a venire. Non a caso in effetti, a quanto ci è stato tramandato, i loro autori erano spesso i barcaioli dell’Elba e degli alti fiumi mitteleuropei, per cui l’interruzione del grande corso non significava soltanto siccità e conseguente carenza di provviste, ma l’effettiva impossibilità di navigare fino a un ritorno alla normalità, con conseguente cessazione della loro principale, per non dire unica fonte di guadagno. Queste pietre, tra le testimonianze di natura idrica più antiche del nostro continente, rappresentano una tradizione importante di questa terra e i suoi più immediati dintorni, concepita come testimonianza che il clima, ancora una volta, stava per tradire gli esseri umani. Il funzionamento può essere descritto come decisamente intuitivo e riassunto nel caso forse rimasto più celebre, del pietrone collocato in prossimità della città di Decin della Repubblica Ceca, sotto lo svettante ponte di Tyrs vicino il confine della Germania. Da cui i paesani avrebbero facilmente potuto leggere, una volta che l’acqua fosse discesa al di sotto di un certo livello, il chiaro contenuto del messaggio. Che non era soltanto, come fin qui descritto, un avviso generico a prepararsi ad affrontare tempi duri. Contenendo piuttosto, ai margini dello stesso, una serie di cifre indicanti anni, per costituire la cronistoria di quali e quante volte, effettivamente, la pietra si era già ritrovata a nudo. Perciò è praticamente impossibile fare a meno di chiederselo: ci sarà qualcuno, anche stavolta, a cui verrà conferito l’incarico di avventurarsi fin giù con mazza e scalpello, al fine di mantenere viva l’antica tradizione? Oppure, nel prevalere di un soggettivo bisogno di “preservare” il bene storico, ancora una volte ci s’inoltrerà in direzione diametralmente opposta alla sola ed unica strada della memoria…