Un pensiero che riemerge, la potente sensazione, come un senso che precorre o in qualche modo anticipa gli eventi. Quel sospetto evocativo, dal profondo, che un qualcosa di altamente improbabile sia, pur sempre, possibile, ovvero un dente della macchina dai multipli ingranaggi che conduce al susseguirsi delle ore. Perciò non è proprio come l’emersione di un cucù, dalla guisa del domestico orologio, preciso e inalienabile, che il suono può verificarsi al volgere dell’alba in mezzo agli appuntiti cespugli: “dee-de-dee-de” come un canto mormorato e sommesso e poi di nuovo: “de-dee-de-dee”. Poiché è imprescindibile ed intrinseco nella natura stessa degli uccelli, l’affermazione della propria stessa esistenza tramite l’impiego delle onde dello spettro udibile sapientemente modulate per i propri alati colleghi. Anche quando la capacità di passare inosservati costituisce, in ultima battuta, il proprio punto di forza principale. Ed è tanto difficile trovarlo, il Pezoporus occidentalis o cosiddetto pappagallo notturno, che per quasi 100 anni dalla sua scomparsa nel 1915, ogni singolo studioso interessato giunse alla non confutabile impressione che dovesse necessariamente essere estinto. Almeno finché nel 2007 un ranger del parco di nome Robert “Shorty” Cupitt, potando le siepi ai margini di un sentiero per gli escursionisti nel Queensland non trovò sotto le fronde il corpo tristemente decapitato di un piccolo uccello verde a strisce nere, chiaramente andato a sbattere contro una vicina recinzione fatta con il filo spinato. Che avrebbe potuto essere, ma effettivamente non rappresentava affatto, un membro delle due specie relativamente rare di P. wallicus e P. flaviventris, due dei quattro tipi di pappagalli ecologicamente inclini a camminare sul terreno mentre si procacciano il cibo, assieme al ben più grande ed altrettanto notevole kakapò (Strigops habroptila). Ma si rivelò ben presto ad un’analisi più approfondita, grazie all’esperienza dello scopritore, l’improbabile membro dalla coda più corta della sopracitata e quarta categoria, ormai da tempo rimossa dalle guide all’avifauna dell’intero continente australiano. E questo nonostante il presunto areale di tale creatura, in base all’inferenza e le casistiche pregresse, dovesse un tempo estendersi da un lato all’altro dell’arido entroterra continentale, con particolare concentrazione in presenza di macchie dell’erba spinifex del genere Triodia, pianta graminacea capace di raggiungere fino al metro d’altezza. Formando i caratteristici cespugli, dal nome di tussock, tanto densi e acuminati da contribuire a scoraggiare qualsivoglia tipo d’esplorazione da parte degli scrutatori umani. Fattore determinante, difficile negarlo, nella lunga mancanza di avvistamenti per il nostro piccolo protagonista di oggi. Il che avrebbe dato luogo, successivamente, ad una sorta di paradosso. Poiché pur non generando l’immediata corsa alla fotografia che ci si sarebbe potuti aspettare (probabilmente, in molti non credettero che la casistica documentata potesse corrispondere a verità) alcuni esperti cominciarono effettivamente ad aggirarsi tra le lande, perseguendo l’ambizioso obiettivo, finché nel maggio 2013 il naturalista John Young non riuscì a catturare un video di 17 secondi in un’altra zona rigorosamente mantenuta segreta del Queensland. In cui si vedeva un Pezoporus Occidentalis disturbato dalla sua presenza, che si aggirava saltellando in mezzo agli ostacoli del bush. Una contingenza paragonata, dalle riviste di divulgazione, a “Fotografare Elvis che cucina gli hamburger in un fast-food di periferia”…

L’iperbolica magione che ha trovato infine il suo valore a Bel Air

Cos’è il lusso, cos’è il merito, da dove giunge il capitale necessario a porre in essere qualcosa di davvero significativo, proprio perché imperituro in base propri meriti e caratteristiche che possano in qualsiasi modo definirsi evidenti? Questi ed altri interrogativi, sia filosofici che materiali, possono essere determinati in base all’innegabile presenza, ponderosa quanto quella di un centro commerciale o grande hotel sulle colline, di un immane luogo che fu sempre definito nei linguaggi del marketing e l’evidenza come “The One”. Ovvero… Quello. LA cosa. IL posto. Approcci non del tutto o necessariamente rassicuranti, alla definizione di una strategia di comunicazione adatta a vendere la residenza di Los Angeles che, almeno fino a qualche anno fa, veniva in linea di principio associata ad un costo teorico di 500 milioni di dollari. Poi abbassato a una più conservativa cifra di “soli” 295 milioni di dollari ed infine venduto, a marzo del 2022, a meno della metà per pagare almeno in parte i debiti del suo creatore ed amministratore Niles Niami, che aveva dichiarato fallimento. Ed è proprio questo, in ultima analisi, il problema principale dell’intera faccenda: come si può attribuire un prezzo ad un qualcosa di soltanto vagamente paragonabile ad alternative sulla piazza del mercato losangelino? “È facilissimo” avrebbe detto Nile Niami, l’ambizioso visionario al centro di tutto questo. “Possiamo chiedere quello che vogliamo.” E in buona sostanza proprio così è stato, a partire dall’anno 2021 in cui si è conclusa la lunga Odissea vissuta per ultimarne la costruzione. Dando inizio alla tragica Argonautica d’individuare materialmente un compratore per l’eccezionale, spropositato mucchio di mattoni e formidabili manifestazioni del concetto quanto mai aleatorio di design. Stiamo qui parlando, per meglio intenderci, dei metodi decorativi, se così vogliamo chiamarli, generalmente attribuiti al concetto di McMansion, l’iper-villa per magnati fatta con lo stampino. Ma portati fino alle più estreme e sfrenate conseguenze, fino al punto di poter godere, paradossalmente, di una propria folle unicità strutturale. Che non trova tanto fondamento nella semplice quanto rigorosa configurazione delle mura creata grazie all’architetto e progettista Paul McClean, quanto nell’improbabile quantità di amenità incorporate all’interno del suo terreno. Dalle classiche ed ormai scontate pista da bowling cum cinema privato (da 50 posti) alla piscina panoramica configurata come un vero e proprio fossato, il nightclub “personale” e fino all’assurdità di una cantina verticale per i vini posizionata in salotto dietro un muro di vetro dell’altezza di una palazzina di due o tre piani. E come nucleo funzionale di tutto questo, nove stanze da letto, cucine multiple, un garage per 50 auto, alloggi per la servitù immancabilmente numerosa che dovrebbe risultare necessaria al fine di mandare avanti il maniero. L’improbabile, spropositata, irragionevole e per molti versi inutile dimostrazione di cosa possa rappresentare la ricchezza. Persino all’interno dei rigidi confini facenti parte del contesto urbano pre-esistente…

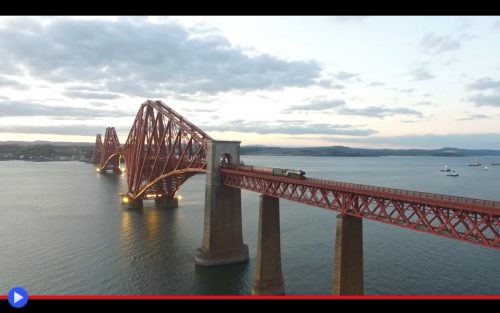

Uno sguardo indietro verso il ponte d’acciaio più pesante delle isole inglesi

Era un pomeriggio uggioso del 1887 quando Sir Benjamin Baker, due anni dopo l’inizio del progetto più importante della sua carriera, salì presso la cattedra della grande aula ad emiciclo del palazzo neoclassico di Albemarle Street, nel quartiere londinese di Mayfair. Dal grande manifesto posto sopra un cavalletto e preventivamente coperto mediante il classico telo nero della suspense, molti dei presenti membri della Royal Institution avevano già intuito il tipo di lezione che aveva intenzione di tenere, sebbene fosse difficile immaginare effettivamente fino che punto avesse intenzione di violare la regola non scritta di questo tipo di contesti accademici, evitando l’uso prosaico di metafore particolarmente ardite ma sfruttando unicamente proporzioni matematiche asservite all’organizzazione dei concetti latenti. Ogni vago sospetto ed elucubrazione, ad ogni modo, furono chiariti nel momento in cui, dopo una breve cappello introduttivo sul concetto del ponte dell’insenatura di Forth e quello che avrebbe potuto significare per la Gran Bretagna, chiese al suo assistente di scoprire la grande fotografia esplicativa: un’immagine che ritraeva tre uomini seduti, due dei quali su altrettante sedie e sopra manici di scopa in posizione obliqua, in opposizione a quelli usati per sostenere dei mucchi di mattoni facenti funzione di contrappeso. In opposizione a quelli posti ad incontrarsi nel punto centrale, assieme a un asse sopra cui era situato in equilibrio il terzo uomo, mantenuto in posizione per la fisica vigente da un enseble così surrealista. Seguì spiegazione probabilmente lunga ed elaborata, che esulando dallo spettro rilevante del presente articolo, possiamo agevolmente riassumere nella frase “Uguale in linea di principio. Ma più grande.”

Molto, molto più grande: con i suoi esattamente 2.467 metri di lunghezza, con 642 di avanzo rispetto al precedente ponte record di Brooklyn a New York, che essendo stato completato soltanto 4 anni prima aveva dimostrato al mondo la fattibilità, e l’efficienza di una sovrastruttura costruita primariamente nell’acciaio dell’epoca moderna, creato grazie al processo Bressemer brevettato nel 1856. Lo stesso portato ad apparentemente valido coronamento in questa terra di Scozia, per inciso, nel 1878 con l’inaugurazione del ponte simile sul golfo di Tay, ugualmente utile a velocizzare ed aumentare l’efficienza del trasferimento di merci verso settentrione, evitando di dover girare attorno a due delle più rilevanti interruzioni paesaggistiche sulla costa orientale britannica. Era questa, tuttavia, un’epoca di grandi cambiamenti e sperimentazioni, che avrebbe a breve portato ad esempio la Francia al di là della Manica alla costruzione dell’iconica Torre Eiffel, un’altra formidabile dimostrazione della superiorità del ferro dall’alto contenuto di carbonio a quello prodotto dalle forge tradizionali. Che molto poteva sopportare, sebbene avesse limiti ancora non del tutto noti. Almeno fino a quella drammatica notte del 28 dicembre 1879, quando per un tragico errore dei calcoli infrastrutturali, proprio il viadotto di Tay cedette in modo catastrofico sotto il peso di un treno passeggeri, portando alla morte di 75 di loro. Fu per questo con un vago senso di trepidante attesa, oltre che oggettiva curiosità, che i presenti alla prima dimostrazione tecnica di cosa Baker e il principale collega, anch’egli “Sir” John Fowler avessero intenzione di fare, per allontanare il più possibile l’ipotesi che un frangente simile potesse verificarsi ancora. Difficile immaginare effettivamente in quanti, nell’insigne riunione, potessero effettivamente immaginare fino a che punto fossero intenzionati ad arrivare…

L’improvvisa manifestazione dei gamberi miracolosi nelle pozzanghere del Maine

Quanto delicato è realmente questo ecosistema, fino a che punto dobbiamo pensare ai nostri gesti e quello che riescono a causare, più o meno direttamente, nello scivoloso rapporto tra gli eventi fino a condizioni non più necessariamente recuperabili, in alcun modo conduttive a condizioni che si oppongono all’entropia? Per comprenderlo davvero, utilizzando un caso come punto di riferimento, basterà guardare al triste fato del gambero fata della Florida (Dexteria f.) finito per estinguersi nel preciso momento durante l’anno 2010 in cui, per costruire un edificio, fu deciso di prosciugare un piccolo punto d’accumulo dell’acqua piovana, in una depressione totalmente indistinguibile da tutte le altre. Almeno finché non fu fatto notare, purtroppo in ritardo, la maniera in cui quel sito costituiva l’unico recesso noto per quella notevole specie animale, che a partire da quel momento sarebbe stata relegata alla memoria dei naturalisti e i libri scientifici sul tema dei piccoli crostacei nuotatori. Giusto, sbagliato, poco importa: il corso del progresso porta l’uomo a muoversi attraverso dei binari obbligatori. Che pur espandendo i territori e i margini del profitto materiale, tende a metterlo in conflitto con l’ambiente così com’era prima della sua venuta. E tutto quello che all’interno di esso, fin da un’epoca remota, continuava a vivere in maniera ragionevolmente indisturbata. Ma il problema principale, che esula persino dallo spettro dei problemi presi in considerazione negli ambienti dei commissari ambientalisti più appassionati, è la maniera in cui non tutti le creature sono carismatici, appariscenti, sufficientemente grandi da lasciare un chiaro segno nella mappa ideale delle circostanze. E ve ne sono alcune, in modo particolare, che sfuggono alla percezione della gente comparendo ai meri margini della coscienza, a stagioni alterne, per poi ritornare nuovamente nell’ottuplice ed impercettibile dimensione.

Anostraca, forse saprete già di cosa parlo. O più nello specifico Branchinecta, Branchinectidae. Non le tipiche “scimmie” di mare in salamoia, questa volta (giocattolo scientifico dei tempi andati) né il triops, minuto fossile corazzato dal guscio idrodinamico (di cui pure parlammo in tempi non sospetti) bensì quei loro umili cugini raramente superiori ai 3-5 cm di lunghezza, disseminati nell’intero territorio degli Stati Uniti a partire dalla penisola meridionale nell’Atlantico ai fino ai territori ricoperti di foreste, pianure aride, colline remote lungo il tragitto della costa situata maggiormente a settentrione. Questo perché di animali acquatici che vivono primariamente circondati dalle acque ce n’erano già troppi. Laddove il gambero fata essenzialmente non ha nessun reale bisogno di quel tipo di presupposto. Facendo del suo stile la capacità di prosperare non soltanto nell’entroterra, bensì sfruttando quel tipo di pozza d’acqua dolce meramente stagionale, che compare al culmine della stagione delle piogge per poi evaporare o essere assorbita dalla terra, nel corso dell’estate più secca e incombente. L’inizio ricorrente, per tali esseri, di una drammatica ed al tempo stesso imprevedibile avventura…