“E quindi scaveremo una profonda buca, dentro cui calare l’oblunga conduttura in plumbum” Disse l’idraulico, parlando nella lingua dei Romani: “Al suo interno, scorrerà dell’acqua…” Pura fantascienza. Se nel mondo antecedente all’invenzione delle tubature urbane, qualcuno avesse tentato di teorizzare il trasferimento di grandi quantità di liquidi soltanto grazie al mezzo della pressione indotta, giù dalle alte arcate degli acquedotti e in dentro le insulae e le villae repubblicane, in molti avrebbero immediatamente dubitato della sua sanità mentale. Eventuali personalità membri della classe dirigente, temendo un tentativo di truffa, avrebbero tentato di farlo arrestare! Ma le cose cambiano in base ai bisogni delle persone. E quindi eccoci qui, un paio di millenni dopo quel punto di svolta nella storia, del tutto incapaci di concepire la vita quotidiana senza l’ausilio di semplici comodità come l’igiene pubblica, la vasca da bagno o lo sciacquone del WC. Un mondo asservito, ed al tempo stesso sostenuto, da una fitta e imprescindibile ragnatela di tubi. Eppure strutture come queste, non importa il materiale in cui siano state costruite (un bel giorno si sarebbe passati addirittura a metalli privi d’effetti nocivi sul sistema nervoso e sui reni!) richiedono un certo livello di manutenzione. Giungendo al punto di sostituirli quando anni d’ossidazione, accumulo di calcare, infiltrazioni di terra e radici, li avranno resi ancor meno scorrevoli della tana di un castoro di lago. Salvo l’applicazione di particolari… Metodi. E un certo canale d’applicazione della risolutiva tecnologia moderna.

Il tipo di video relativo alla questione appare semplice nel suo svolgimento, per quanto arduo da interpretare ad opera dei non iniziati. Un addetto fuori dall’inquadratura avvicina quello che appare a tutti gli effetti come un cannone ad aria compressa all’evidente ingresso di un cilindrico pertugio. Da cui fuoriesce, al volgere di pochi fatidici secondi, una sorta di camera d’aria rossa, azzurra o d’altri colori, che senza neanche l’accenno di una deviazione s’insinua nella tondeggiante apertura. Pazientemente, allora, egli attende, prima di dirigersi, come al suono di un segnale inaudibile, all’altro capo della longilinea faccenda. Ove un’altra volta, il biscione lentamente emerge, ma stavolta accompagnato da qualcosa di… Diverso. È come una calotta rigida, una sorta di scorza dura. Situata in evidente corrispondenza con l’involucro convesso del tubo. Visibile soltanto per pochi secondi appena, prima che l’oggetto all’interno cresca ancora in modo esponenziale fino all’inversione di una tendenza che potremmo definire del tutto imprescindibile e inerente. Qualche volta, prima di procedere alla rimozione, può servire del tempo. Fino a uno o due giorni, che risultano del resto assai migliori dell’alternativa. Poiché ciò che abbiamo visto in questo breve documentario della Natura in azione, altro non è che l’applicazione del metodo chiamato con anglofono acronimo CIPP – Cured in Place Pipe Lining, capace di sostituire in determinate circostanze l’effettiva e laboriosa opera di scavo, rimozione e sostituzione dell’intera conduttura pre-esistente. Qualcosa di semplicemente rivoluzionario, nell’approccio a particolari imprese di riparazione idrauliche all’interno di aree fortemente trafficate, magari sotto l’asfalto o altre superfici che necessiterebbero di essere preservate.

Si tratta, in buona sostanza, di un’evoluzione del processo (slip lining) praticato per la prima volta negli anni ’40 dello scorso secolo, quando si scoprì una vasta gamma di situazioni in cui risultava preferibile inserire un tubo più piccolo e stuccarlo all’interno delle fognature ormai non più funzionali, recuperandone il funzionamento senza dover necessariamente rifare tutto da capo. Tutto questo al costo di una perdita di capienza e conseguente flusso laminare abbastanza significativi. E se ora vi dicessi che il processo precedentemente descritto può ottenere lo stesso risultato con una perdita di funzionalità decisamente inferiore, ed un risultato finale persino più resistente del tubo di partenza il giorno stesso in cui era stato installato?

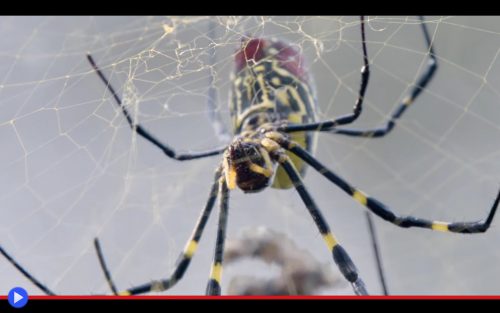

Il nuovo ragno asiatico delle banane che sta terrorizzando la Georgia statunitense

“L’anno scorso, in tutta l’estate, ne avrò visti appena una decina.” Racconta un possessore della tipica villetta a schiera nella contea di Madison sul vasto forum digitale: “Mentre soltanto ieri, ho dovuto ucciderne più di 30 in varie zone del mio giardino. Se non si fa qualcosa a livello nazionale, questa situazione diventerà un grosso problema. E non ci vorrà molto…”

Oblungo, delizioso frutto giallo che proviene da distanti piantagioni, e che per via dei suoi tempi di maturazione particolarmente stringenti richiede una filiera rapida, al punto da risultare pressoché fulminea. Impacchettato in grandi quantità all’interno di scatole telescopiche, o grandi container di metallo, poco prima di essere caricato in nave o in aereo. Ma chi ha davvero il tempo di controllare se ci sono, caso vuole, problematici clandestini a bordo? L’ombra zampettante di creature potenzialmente capaci di propagarsi all’altro lato del pianeta, diventando un significativo problema per gli ecosistemi e perché no, le persone all’altro capo degli oceani di questo pianeta. Molto ha fatto discutere, a partire dal 2016, la notizia dell’avvistamento in un supermercato tedesco ed altri luoghi europei di taluni esemplari di Phoneutria nigriventer dal Brasile, 15 cm di legspan (ampiezza delle zampe) nonché uno dei peggiori veleni neurotossici mai prodotti da un artropode in assoluto. Casi isolati, per fortuna, vista la letalità dell’aracnide, cionondimeno in grado di suscitare un giustificato senso d’ansia e imprescindibile terrore. Ciò che sta facendo notizia in queste ultime settimane all’interno dello stato della Georgia, causa la capacità di un altro possessore ad otto zampe di quell’allusivo soprannome di trarre vantaggio dalla stessa metodologia di trasporto, si trova in posizione diametralmente opposta per quanto concerne l’aspetto della pericolosità. Pur avendo ormai assunto proporzioni, in termini di esemplari coinvolti, assolutamente non paragonabili al distante collega sudamericano. Sto parlando di quel ragno dalla vivace livrea giallo-verde ed a puntini rossi, arancioni o neri, che in Giappone viene denominato jorōgumo (絡新婦) un termine che può significare alternativamente “ragno prostituta” o “ragno moglie che intrappola [la preda] a seconda delle preferenze dell’ascoltatore. Ed in Corea mudang gumi 무당 구미, ovvero ragno-sciamano o profeta, per la presunta saggezza predittiva contenuta nelle complesse volute delle sue ragnatele, costruite su più strati sovrapposti e con la forma approssimativa di un cestino. Nomi che lasciano supporre un ampio repertorio di storie e leggende in merito a quest’animale in Asia (quale, d’altra parte, ne è privo?) sebbene gli scienziati moderni abbiano preferito chiarire la sua posizione tassonomica a partire dalla prima classificazione nel 1878 con l’appellativo di Nephila clavata, soltanto a partire dal 2019 spostato nel genus Trichonephila, per l’individuazione di una serie di tratti genetici marcatamente distinti dal precedente genere di appartenenza, nonché variopinti ciuffi piliferi in corrispondenza delle articolazioni delle sue zampe. Stiamo parlando, d’altra parte, di una creatura da 2,5 cm di lunghezza negli esemplari femmine e arti facilmente in grado di coprire l’intero spazio di un palmo umano, resi ulteriormente appariscenti da una spettacolare alternanza di color giallo e nero. Ma soprattutto, le caratteristiche di una creatura spettacolarmente prolifica, capace di deporre fino a 400-1500 uova all’interno di un singolo sacco non più grande di un centimetro e mezzo. Capace lui soltanto, dal punto di vista dei genitori, di riuscire a sopravvivere all’intero inverno iniziando ad aprirsi ai primi caldi della primavera successiva, e lasciando così scaturire il eccezionale esercito di piccoli commandos addestrati dall’evoluzione e dalla natura.

Il jorō, come viene spesso chiamato per semplicità, rientra di suo conto nel vasto gruppo informale di ragni inclini a praticare la tecnica del balooning, consistente nella spontanea dispersione dei nuovi nati mediante l’utilizzo di pratici paracaduti costruiti con la ragnatela, spontaneamente trasportati dall’energia del vento nelle quattro direzioni cardinali. Così che non risulta certo difficile da immaginare, all’inizio della presente crisi (perché di ciò si tratta) la brezza sollevarsi durante il trasporto su strada di un carico di banane provenienti dall’India o dall’Indonesia, dal quale all’improvviso si solleva un letterale nugolo di questi giovani pieni di ottime speranze. Pronti a crescere, tessere la propria tela, e prosperare…

L’elusiva leggenda gastronomica del quasi-sciroppo d’acero giapponese

Nel Giappone dell’epoca pre-moderna, non sempre per essere rispettati bastava possedere la qualifica di samurai. Uno dei più famosi tradimenti della storia, quello commesso dal generale di Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide e che avrebbe cambiato sostanzialmente il corso della storia, fu motivato secondo alcuni storiografi ed almeno un autore di romanzi (Eiji Yoshikawa) proprio dai ripetuti maltrattamenti in situazioni pubbliche subìti dal militare ad opera del suo signore. Poiché al potere assoluto non sempre sia accompagnava un profondo senso d’empatia, sebbene raramente la posta in gioco arrivasse ad essere tanto elevata. Un altro famoso esempio letterario di questo problema può essere tratto dal racconto breve degli anni ’20 del Novecento dalle profonde implicazioni psicoanalitiche di Ryūnosuke Akutagawa, intitolato imogayu (芋粥 – un termine spesso tradotto con “puré di patate”) in cui il protagonista Goi, assolutamente ghiotto di tale pietanza, è un portatore di spada delle tipiche corti dei signori della guerra medievali, tuttavia spesso deriso a causa dei suoi modi timidi, la povertà materiale, i lineamenti poco avvenenti ed il grosso naso perennemente arrossato. La cui quotidiana sofferenza ad opera dei suoi pari avrebbe portato, un giorno, alla ricompensa karmica di essere invitato dal ricco Ministro delle Finanze Toshihito presso la sua residenza privata, dove a suo dire “Avrebbe potuto mangiare imogayu fino alla fine dei suoi giorni. Promessa destinata ad essere assolutamente sincera, come l’eroe avrebbe scoperto conoscendo la moglie del suo nuovo amico, nient’altro che una volpe magica trasformata in forma umana, capace di tornare giù dalle montagne con quantità letteralmente spropositate di patate dolci igname anche dette yam (ヤム) perfette per la preparazione del piatto tanto amato. Ma che cos’era, esattamente, l’imogayu e perché una persona di bassa levatura economica avrebbe dovuto restare colpita dal suo sapore? Dopo tutto, non ci vogliono grandi mezzi a coltivare o procacciarsi tale classe di tuberi, anche potendo contare solamente sul terreno di una piccola fattoria. La vera ragione della stravaganza associato a una pietanza simile, d’altra parte, va rintracciata nelle sue specifiche modalità di condimento, particolarmente quella finalizzata a valorizzare al massimo la sua inerente dolcezza, sapore che potremmo considerare diametralmente all’opposto rispetto all’umami (旨み – gusto di glutammato) cardine fondamentale della cucina giapponese. Ora non tutti sono pienamente coscienti di quanto straordinariamente complessa possa risultare, in una società pre-industriale, la raffinazione chimica dello zucchero, senza considerare la difficile reperibilità delle piante necessarie disponibile al di fuori di alcuni ambienti geografici chiaramente definiti. Così benché scoperta per la prima volta in India ben 2.500 anni fa, tale sostanza avrebbe impiegato fino al XIII secolo d.C. a giungere fino in Europa ed una tempistica potenzialmente ancor più lunga verso il remoto arcipelago più ad Est di tutta l’Asia. Così tutto ciò che i giapponesi possedevano per allietare in tal senso le proprie papille gustative prima del contatto con l’Occidente, in aggiunta ovviamente al miele, era un misterioso dolcificante, chiamato dalle fonti contemporanee amazura (甘葛 – letteralmente: “edera dolce”). Il che purtroppo ci dice ben poco sulla sua effettiva preparazione, vista l’assenza di una singola pianta identificata localmente con tale appellativo. Senza neppure entrare nel merito di quale fosse l’effettiva ricetta utilizzata per la preparazione di questo fluido semi-denso dal gusto prossimo al divino, soprattutto quando confrontato con la ben più diffusa, salatissima e saporita shoyu (醤油) o salsa di soia. Non c’è quindi alcunché da sorprendersi se l’effettiva preparazione dell’amazura è rimasta, attraverso i secoli, una dei misteri maggiormente agognati dai molti gastronomi sperimentali di quel paese di buongustai.

Almeno fino alla recenti e reiterate ricerche in materia operate, tra gli altri, dal professore dell’Università Ritsumeikan di Kyoto, Yukihiro Komatsu, che a partire dall’inizio dell’anno e perseguendo la moderna strada del crowd funding digitalizzato si è procurato gli strumenti finanziari per perseguire un nuovo e complesso progetto, consistente nella declinazione di oltre 20 varietà di piante attraverso una serie di diversi processi culinari, nell’auspicabile speranza di riuscire a ritrovare il “gusto perduto” di un così dolce, ed almeno in apparenza irrisolvibile mistero…

La vecchia teoria dell’albero che aveva bisogno del dodo per proseguire la propria specie

Era il 1973 quando l’ornitologo dell’Università del Wisconsin, Stanley Temple notò un gruppo d’alberi molto particolari durante un’escursione nell’entroterra delle isole Mauritius. Alti e contorti, dal tronco fibroso formato da una serie di steli attaccati l’uno all’altro in maniera non dissimile dal banano, quasi come fosse un’amalgama di piante differenti. Confrontando un tale vista memorabile coi resoconti degli abitanti locali e la documentazione di cui poteva disporre, quindi, non ci mise molto ad attribuire un nome alle 13, stranissime piante: doveva trattarsi di un raro gruppo di tambalocoque o albero calvaria (Sideroxylon grandiflorum) un rappresentante della famiglia delle sapotacee tenuto un tempo in alta considerazione per la durezza del suo legno. Nonché legato a uno stereotipo secondo il quale, essendo diventato progressivamente più raro attraverso i secoli, il suo ciclo vitale traesse fondamentale beneficio dall’assistenza di un particolare uccello, noto alle cronache come il dodo o dronte. Figura particolarmente nota nel senso comune, col suo poderoso becco e le piccolissime ali, il cui primario ruolo ecologico avrebbe potuto fare ben poco per salvarlo dai marinai dell’epoca delle grandi esplorazioni, che ben presto diventarono soliti ucciderlo per farne un banchetto degno del giorno del Ringraziamento, oppure catturarlo e mantenerlo in vita sulle navi per qualche tempo, per diversificare occasionalmente la ripetitiva dieta dell’equipaggio. Effettuando una stima soltanto approssimativa sulla durata della vita di tali alberi, data l’assenza di cerchi da contare all’interno del loro fusto plurimo, Temple si convinse quindi che dovessero avere un’età superiore ai 300 anni, antecedente all’inevitabile estinzione del grande e compianto uccello. Dal che fu soltanto naturale, per lui, ipotizzare un qualche tipo di relazione mutualistica tra la specie animale e quella vegetale, come dal soprannome indigeno della pianta utilizzato localmente di “albero del dodo” dal cui derivava la problematica situazione che si capace di dipanarsi nel proseguire dei tempi odierni. Poiché girando pedissequamente l’intero arcipelago, l’ornitologo non avrebbe purtroppo trovato altri esempi di alberi del tambalocoque, giungendo a convincersi che il gruppo precedentemente oggetto delle sue annotazioni fosse l’unico rimasto su questa Terra. E che non avrebbe mai più potuto continuare ad esistere, senza l’assistenza del suo non-volatile e compianto alleato!

Egli aveva infatti una teoria ben precisa su quale potesse essere, nella realtà dei fatti, la principale origine del contrattempo: possibile che la durissima scorza del frutto di questa pianta, fino a 10 volte più resistente del guscio di un anacardio, fosse in effetti la ragione del suo basso grado di successo riproduttivo? Dal che deriverebbe come fondamentale condizione sine-qua-non, nella propagazione riuscita dell’albero, un passaggio all’interno del sistema digerente di un grande uccello ed in particolare il ventriglio, la parte pilorica dello stomaco in cui tali esseri sono soliti tenere una certa quantità di sassolini, utili a massimizzare la triturazione dei bocconi preventivamente ingeriti, non importa quale potesse essere la loro coriacea resistenza. E nel corso di un tale processo, scorticare tra le altre cose quelle impenetrabili noci, creando una situazione paragonabile a quella del cosiddetto frutto dell’elefante africano (Omphalocarpum elatum) che diventa maggiormente propenso a germogliare se fa il suo ritorno alla terra assieme alle feci dell’eponimo animale. Un appartenente anch’esso, non a caso, della stessa famiglia delle sapotacee, gruppo di alberi particolarmente inclini a trarre beneficio da una tale tipologia di mutualismo. Dopo un primo attimo di smarrimento, dunque, il convinto seguace del metodo scientifico pensò di fare un esperimento…