Per sei mesi ti abbiamo aspettato. Dopo aver lungamente sperato… Dal pubblico in sala, si ode in boato: “La spada non è più nella roccia; Re d’Inghilterra, Re d’Inghilterra!” Da quel giorno, egli fu nominato. Al supermercato, non ci è più andato. Di un arancione profondo come il mare, questo è lo strale. Che sacro pugnale! L’arma finale. Dritta e la carota, stretta e la scia. Credo che meglio, non ve ne sia? Lo credevo… Il problema di chi percorre una strada verticalmente conica che dovrebbe condurre all’eccellenza, è non soltanto il rischio d’incontrare ostacoli, buche profonde, deviazioni o tronchi caduti sul suo cammino. Bensì l’ascia affilata di quegli altri boscaioli, che lungi dal rimanere in attesa ai margini della situazione, faranno il possibile affinché alla fin della fiera, possa essere la LORO visione, il LORO trionfo a soverchiare ogni altro pretendente nei confronti di un trofeo orribilmente ambìto. Quello del miglior coltivatore di allotment (termine che significa letteralmente “appezzamento di terra”) ad aver dimostrato un sincero e duraturo interesse nei confronti della Daucus carota, pianta delle ombrellifere che abbiamo associato a tal punto all’utilizzo tipico nelle nostre cucine, che ormai nell’immaginario corrisponde essenzialmente a una sola cosa: il fittone centrale, ovvero la possente radice dal colore intenso, il cui sapore dolciastro appassiona uomini, donne, conigli e bambini. Niente fusto, fiore o frutto spinoso. Lasciando la percezione vaga di un qualche tipo di fronda verdognola, a cui il contadino dovrebbe idealmente attaccarsi e tirare, tirare una volta giunto il momento predestinato. Purché si tratti, in effetti, di un agricoltore per professione.

E sarebbe ben difficile approfondire la storia personale dell’autore e protagonista inglese del canale YouTube Allotment Diary, che senza pubblicizzare eccessivamente il suo vero nome, risulta titolare anche di un sito e una pagina Facebook sullo stesso tema. Il minimo indispensabile, insomma, affinché possa dirsi di lui che stia conducendo un’opera divulgativa, sui metodi migliori e le notevoli soddisfazioni che possiamo aspirare ad ottenere coltivando alcune delle più notevoli qualità nascoste della natura. Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, che la succitata radice gastronomicamente rilevante potesse raggiungere la lunghezza di una tipica longsword medievale, impugnata in battaglia dai più celebri cavalieri della tavola rotonda? E con risultati altrettanto lodevoli per quanto riguarda l’alimentazione, sopratutto contro l’invecchiamento della pelle, le malattie del fegato, il cancro, le carenze d’emoglobina, le discontinuità della diuresi o quelle di natura intestinale. Così a tal punto viene generalmente lodata la straordinaria gamma di effetti positivi di una tale pietanza, che nella sua versione sovradimensionata verrebbe da credere di essere davanti a una sorta di alchemica panacea, una cura di tutti i mali corrispondente all’erba di mandragora, espressione antropomorfa dei misteri sotterranei della vegetazione.

Che una carota come questa non sia del tutto “normale”, come del resto tutt’altro che spontanea risulta essere la maturazione in appena sei mesi di molte varietà artificiali di tale pianta, appare straordinariamente evidente. Eppure resterebbe chiaramente deluso chiunque dovesse pensare ad artifici di natura genetica, o alterazioni chimiche di quello che dovrebbe idealmente finire sul piatto dei fortunati consumatori. Poiché dietro ogni grande ortaggio c’è un grande creativo, e qui siamo di fronte a un creativo di nutrimento, nient’altro che quello, all’interno di una sorta d’incubatrice che la natura, in se stessa, non avrebbe mai potuto costituire…

personaggi

Premiato il grattacielo che coniuga passato e futuro messicani

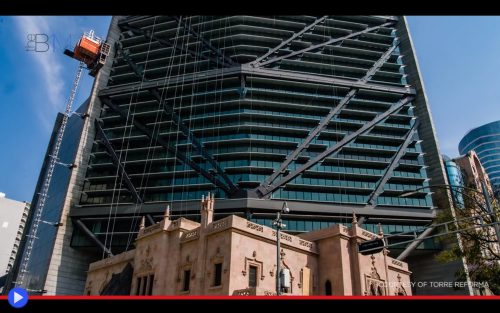

Ogni grande opera architettonica è il prodotto della sua funzione, come rappresentazione ergonomica di un’effettiva necessità, ma anche e sopratutto una risultanza del suo specifico ambiente di appartenenza. E in nessun caso questo può dirsi maggiormente vero che in quello della Torre Reforma, palazzo di 65 piani 246 metri ultimato a Città del Messico nel 2016 e incoronato pochi giorni fa presso il Deutsches Architekturmuseum (DAM) di Francoforte con il prestigioso titolo di grattacielo dell’anno 2018, battendo altri 1.000 proposte provenienti dai quattro angoli del mondo. Dimostrando come una tale massima risulti ben lontana, in effetti, dal porre limiti alla portata della creatività umana, offrendo piuttosto una base su cui collocare il prodotto funzionale della propria idea di partenza. La quale consisteva, per quanto riguarda l’architetto Benjamin Romano della LBR&A, nella creazione del più alto palazzo del suo paese, proprio in un luogo in cui le regole urbanistiche prevedono che i palazzi non possano superare il doppio della larghezza della strada presso cui sono stati collocati. Il che ha richiesto, in primo luogo, la scelta di una strada molto larga, quel Paseo de la Reforma che, a partire dal 1864, taglia diagonalmente per ordine dell’imperatore asburgico Massimiliano I del Messico la capitale del suo vasto regno. E per battere la Torre del Mayo, sua “torre non gemella” che sorge esattamente dall’altro lato del viale raggiungendo i comunque considerevoli 236 metri, l’applicazione di un espediente davvero insolito e interessante. Chiunque osservi lo skyline di questo centro da quasi nove milioni di abitanti allo stato dei fatti correnti, in effetti, non tarderà a scorgere la forma esatta di un colossale scalpello. La cui forma obliqua corrisponde alla linea ideale, limite massimo secondo le leggi vigenti, che può essere disegnata dal margine del Paseo fino al tetto dell’edificio. E questa non è l’unica concessione alle regole imposte dal suo contesto: poiché nella parte inferiore della svettante aggiunta paesaggistica, figura la forma riconoscibile di una casa storica degli anni ’30, la quale piuttosto che venire demolita ha trovato una nuova vita, secondo una precisa richiesta governativa, come letterale foyer del gigante.

Ciò che ha permesso all’architetto Romano di ricevere il prestigioso riconoscimento annuale più di ogni altra cosa, tuttavia, piuttosto che la sua abilità nell’integrare o sfruttare a suo vantaggio i regolamenti vigenti, è stato l’ampio ventaglio di soluzioni tecniche profondamente innovative, sfruttate con evidente profitto dall’edificio. In primo luogo, la sua spiccata qualità antisismica, caratteristica considerata fondamentale per la frequenza dei terremoti che colpiscono localmente, arrecando danni significativi anche a palazzi ben più bassi e meno vulnerabili del Reforma. Le fondamenta stesse del quale, nei fatti, non trovano l’impiego di alcun tipo di palo profondo, del tipo impiegato nella maggior parte degli edifici più alti nella storia dell’architettura moderna, ma piuttosto un impiego del concetto d’infinita flessibilità, con un singolo elemento strutturale monoblocco dal quale si dipana una complessa ragnatela metallica, che irradiandosi dal centro esatto del piano terra si estende all’intera facciata dell’edificio. Il che ha permesso di eliminare del tutto la necessità di colonne o sostegni d’altro tipo, garantendo la disponibilità di enormi spazi all’interno, dissimili da quelli offerti in qualsiasi altro grattacielo. Oltre ad offrire alcune particolarità estetiche tutt’altro che trascurabili, tra cui l’esposizione tramite pavimento trasparente di questa “radice” in prossimità dell’ingresso, e una facciata definita dallo stesso autore come una sorta di “chiusura lampo titanica” sullo scenario verticale della città. Ma è quando si gira attorno al palazzo, per osservarne l’altra facciata, che appare evidente la sua singola caratteristica più particolare: il fatto di essere stato costruito, per la massima parte, in un materiale d’altri tempi: l’umile cemento…

L’automobile costruita vent’anni prima della Rivoluzione francese

Titolare di un periodo di regno incuneato tra quello straordinariamente significativo del suo bisnonno, il Re Sole, e il suo nipote ed ultimo sovrano di Francia, ribattezzato il Cittadino Louis Capet negli ultimi drammatici mesi prima della condanna alla ghigliottina, il monarca Luigi XV è una di quelle figure ingiustamente menzionate a margine nei libri di storia generalisti. Notoriamente influenzato, secondo le dicerie di corte, dalla sottile mente della sua amante Madame de Pompadour, nonché esimio sconfitto nella sanguinosa guerra dei sette anni per il controllo del Canada contro gli inglesi, pur trattandosi di un uomo capace di guidare il paese più influente della sua epoca per ben 72 anni, è singolare che in molti tendano a dimenticare il modo in cui favorì, e diede spazio, alla corrente di pensiero che avrebbe presto cambiato il mondo. Grande mecenate delle arti, della letteratura e filosofia, proprio grazie all’educazione ricevuta da quegli uomini di scienza, per lo più gesuiti, che avrebbe fatto perseguitare a partire dal 1764, il re ospitò a corte numerosi poeti, tra cui la stessa figura monumentale di Voltaire, primo teorico dell’Illuminismo. E come spesso avviene nella storia delle catene di comando, questa propensione alla ricerca di un nuovo metodo di fare le cose ebbe ripercussioni fino alle più remote province del regno, dove inventori e ingegneri avevano modo di farsi strada, ricevendo encomi per le loro opere più eclettiche e ogni punto di rottura con il passato. Individui come Nicolas-Joseph Cugnot, membro del genio militare che aveva ricevuto la sua formazione presso Void-Vacon, in Lorrena e del quale non sapremmo in realtà quasi nulla, se non fosse che il suo principale capolavoro, portato a termine nel 1769, esiste ancora e si trova custodito, perfettamente integro, presso il Musée des Arts et Métiers di rue Réaumur, nel pieno centro di Parigi. E non è difficile immaginare quel surreale oggetto a tre ruote, sferragliante e sbuffante in un’impressionante quantità di vapore, mentre procedeva a passo d’uomo lungo il cortile dell’Arsenale, sotto l’occhio attento del generale Gribeauval e il duca di Choiseul, suoi principali sostenitori dinnanzi alle legittime obiezioni dei militari maggiormente tradizionalisti. Con l’inventore stesso al comando, intento a manovrare la caldaia anteposta al sedile con un lungo bastone, mentre con l’altra mano roteava freneticamente, sempre più freneticamente la manovella dello sterzo. Un gesto destinato ben presto a rivelarsi inutile, quando le due tonnellate e mezzo dell’astruso veicolo impattarono fragorosamente nel muro dell’edificio antistante, causando un crollo dalle conseguenze terribili nonché immediate.

Vuole infatti la leggenda, poiché di questo si tratta in assenza di testimonianze scritte ufficiali, che l’inventore di quella che viene talvolta definita la prima automobile sia stato anche il primo ad essere incarcerato per la propria mancanza di cautela al volante, benché la colpa maggiore di cui si fosse macchiato, nell’opinione dei suoi due “angeli custodi” fosse stata quella di avergli fatto fare una pessima figura, sperperando inappropriatamente i soldi del re. Il che da un certo punto può essere anche capito: il fardier (carro pesante) à vapeur, pur essendo il frutto diretto dell’esperienza pregressa di Cugnot nel corso della guerra nelle distanti Americhe, in cui era stato inviato come parte del corpo di spedizione, presentava numerosi problemi in grado di renderlo, essenzialmente, una delusione. In primo luogo la sua caldaia, ben più piccola di quella delle prime macchine a vapore che stavano prendendo piede come metodi per pompare l’acqua fuori dalle miniere, o far funzionare i primi timidi tentativi di fabbriche parzialmente automatizzate, era sostanzialmente insufficiente a spostarne la massa indubbiamente ponderosa, donando al veicolo un’autonomia funzionale di appena 15 minuti. A seguito dei quali, ogni volta, era necessario attendere che il serbatoio dei liquidi fosse ritornato a una temperatura adatta ad essere riempito, il che limitava ulteriormente l’utilizzo del carro. L’altro problema era inerente al meccanismo stesso di trasformazione della pressione del vapore in un movimento rotatorio capace di trasportare cose o persone il quale, per quanto fosse indubbiamente rivoluzionario per l’epoca, risultava in grado di sviluppare una velocità massima di appena 4 Km orari. Ora aggiungete a tutto questo l’ovvia inesistenza all’epoca di un sistema di sospensioni realmente efficace, o pneumatici ad aria da usare per il movimento su strada o meno, e capirete presto come l’idea originaria venduta ai rappresentanti del governo, relativo all’impiego per il trasporto diretto di una bocca da fuoco sul campo di battaglia (costituendo, essenzialmente, il primo prototipo del carro armato) fosse ben più di una remota speranza, quanto piuttosto un’evidente impossibilità funzionale. Eppure sarebbe assurdo, pensare anche soltanto per un attimo, che l’opera di un tale eclettico inventore non abbia lasciato un profondo solco nella storia futura dei mezzi di terra concepiti dall’uomo…

Che fine ha fatto il tempio delle tigri thailandesi?

L’istituzione del Wat Pha Luang Ta Bua Yanasampanno ha molti primati: è l’ultimo luogo di culto nelle foreste della provincia centro-meridionale di Kanchanaburi, è il più importante luogo d’insegnamento della dottrina del buddhismo Theravada nel suo paese, è l’unico luogo al mondo dove sia esistita, per un lungo periodo, una concentrazione di 147 tigri indocinesi. Animali, questi, non propriamente conformi allo stile di vita di un branco, né tanto facili da reperire, o economici da mantenere, affinché sia possibile generalmente costituirne un allevamento. Ed in effetti in linea di principio, il luogo non potrebbe essere più lontano da questo: assurto alle cronache internazionali e l’entusiasmo dei turisti a seguito del 1994, quando il leader religioso Phra Wisutthisarathen ricevette, secondo il racconto ufficiale, un cucciolo di tigre molto malato dagli abitanti di un villaggio vicino. Ora a quanto ci viene detto, all’epoca quest’uomo era affetto da leucemia ed aspettava pacificamente la sua morte, confidando nella parola di Buddha piuttosto che la scienza e la tecnologia, così che decise che avrebbe fatto del bene fino all’ultimo momento della sua vita, condividendo il proprio destino con quello dell’animale. Ora se fossimo in Occidente, potremmo definire il successivo corso degli eventi come una sorta di miracolo; fatto sta che l’uomo, e la tigre, sarebbero stati salvati e a partire da quel momento, costui avrebbe dedicato il resto della propria esistenza a preservare, proteggere ed amare uno dei più imponenti e terribili carnivori su questa terra. Così è scritto, parola delle guide turistiche, dei cartelli informativi e dei travel blog.

La realtà dei fatti, a seconda di come si scelga d’interpretare l’evidenza, può realizzarsi lungo dei sentieri largamente differenti. Perché quello che ormai da oltre due decadi viene chiamato sulla scena internazionale il Tiger Temple, da quel momento è profondamente cambiato, cominciando dall’appariscente arco d’ingresso a forma di bocca felina spalancata che campeggia in corrispondenza della strada provinciale, passando per le numerose gabbie e il canyon pietroso artificiale situato nei suoi terreni. Per non parlare della specifica correlazione richiesta ai visitatori in termini di “donazioni”, direttamente corrispondente al tipo e quantità di esperienze che decidano di fare: volete giocare coi carnivori agitando il lungo bastone con l’esca all’estremità, come la piuma di un gattino? Nessun problema. Volete accarezzare i pacifici bestioni e farvi un selfie in grado di gettare nello sconforto i vostri amici e parenti nello spazio digitale del social web? Sarà meglio preparare il portafoglio. Anche nutrire i cuccioli mediante biberon è assolutamente possibile, a patto di poter contribuire finanziariamente alla loro crescita e mantenimento futuro. Perciò chiaramente questo è un posto che, se pure nato con le più altruistiche intenzioni e un sincero amore per gli animali, negli anni ha assunto molte delle innegabili caratteristiche della perfetta macchina per far spendere i turisti, con un fatturato annuo che è stato a più riprese stimato sui plurimi milioni di dollari. Eppure, dov’è il maestoso edificio principale del tempio, dove le auto sportive, il lusso sfrenato, gli spazi dedicati a uno stile di vita opulenta dei monaci corrotti dai bisogni dell’ego? Certo, è possibile che una parte dei capitali sia stata spostata in conti all’estero, per assicurare il futuro di chi aveva questa possibilità. Mentre un’altra cosa, è totalmente certa: mantenere 147 tigri ha un costo niente affatto indifferente. È non è poi tanto difficile da credere, come più volte affermato dinnanzi media internazionali dal segretario dell’abate, che il profitto risultasse grandemente inferiore a quello presunto dagli osservatori esterni.

Ben più problematica da smentire è invece sempre risultata essere la voce, ancora oggi estremamente diffusa tra i commentatori, che le tigri dovessero essere necessariamente drogate con un sedativo dal momento dell’apertura del tempio nei confronti dei visitatori. In quale modo, altrimenti, sarebbe stato possibile far mescolare queste belve feroci con persone provenienti da fuori, anche dopo avergli fatto firmare la liberatoria d’ordinanza… E proprio questa sembrerebbe essere l’unica effettiva possibilità, quando si considera l’atteggiamento straordinariamente mansueto degli animali. Per non parlare degli “integratori vitaminici” usati come additivo nel loro cibo, rigorosamente servito in porzioni il più possibile insapori, affinché non possa risvegliare istinti ritenuti sopìti. Proprio a proposito di questo nel 2015, all’apice delle controversie vissute fino a quel momento, il veterinario in capo e vecchio amico dell’abate Phra Wisutthisarathen offrì un’intervista al canale cinese CCTV, garantendo che si trattasse di voci infondate anche in funzione delle testimonianze dirette dei volontari stranieri, una fondamentale parte del personale del tempio. Per poi lasciare spazio a una disanima verso cui nessuno, neppure i più scettici, potrebbe offrire valide obiezioni: “L’habitat di queste tigri è ormai ridotto ai minimi termini da molte generazioni. Ditemi voi come, senza il nostro aiuto, potrebbero mai sopravvivere questi animali.” E per quanto concerne l’accusa di usare della droga? “Ridicolo, mere illazioni. Le tigri sono calme perché gli diamo da mangiare prima dell’orario di apertura. Per il resto, si comportano come i felini quasi-domestici che oramai, sono diventate.”

Furono in molti a voler credere a questa versione, tutto sommato non poi così diversa dal paradigma degli zoo occidentali. Verso l’inizio del 2016, tuttavia, la situazione era destinata a precipitare drammaticamente, verso un abisso da cui sarebbe stato impossibile risalire…