Non è del tutto chiara quale sia l’associazione tra il mostro leggendario del folklore sudafricano, vagamente simile a Piedone o l’Uomo Nero, e l’uccellino piuttosto comune della famiglia Ploceidae, tessitore d’accoglienti nidi, la cui caratteristica principale si trova in opposizione al becco usato per dare la caccia ai semi e qualche volta, insetti piccoli ma nutrienti. Forse il colore, forse il fatto che numerose tribù guerriere, tra cui quella dei temuti guerrieri Emasotsha degli Zulu indossassero le loro piume caudali come parte di un impressionante copricapo, composto in egual misura di parti d’uccello e puro ed inadulterato terrore. Questo perché la vedova codalunga (Euplectes progne) è diffuso nell’intera zona centrale del continente africano dall’Angola al Botswana, dal Kenya allo Zambia, passando per il Congo e lo Swaziland, dove riesce ad essere famoso proprio per il suo comportamento caratteristico e lo stile usato per volare, condizionato in massima parte dall’estensione alquanto esagerata presentata dal comparto retrogado del suo affascinante mantello: mezzo metro contro gli appena 140 cm di apertura alare risultando in altri termini, tre volte e mezzo più lungo di quanto è largo. Così sollevati da terra ad un’altezza non superiore a quella del capo umano, gli esemplari maschi sorvegliano dall’alto il proprio territorio, senza curarsi eccessivamente di attirare l’attenzione di un eventuale predatore. Non c’è molto che possa fare d’altra parte il goffo e inoffensivo uccello, quando inseguito da rapaci o carnivori felini, causa proporzioni sconvenienti ed il profilo certamente poco aerodinamico dettato dalla forma che più di ogni altra riesce a definirlo. Fatto quindi oggetto di una serie di approfonditi studi fin dall’epoca della sua prima classificazione nel 1779, ad opera del sempre rilevante naturalista Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, quello che culture africane molto distanti tra loro chiamavano col nome inter-lingua di etimologia incerta sakabula ha lungamente lasciato perplesso il mondo scientifico recentemente accomunato da un metodo d’analisi comune, almeno parzialmente per la collocazione cronologica esattamente 80 anni prima delle teorie sull’evoluzione di Darwin, ma anche per una semplice discordanza logica tra forma e funzionalità. Che cosa, infatti, aveva potuto dare l’origine ad un uccello che non sembrava trarre alcun tipo di vantaggio dalla sua mancanza d’agilità, tranne quello assai transiente di occupare una doppia pagina sui cataloghi biologici dell’habitat oggetto di tanto interesse da parte umana? Interrogativo la cui risposta può essere immediatamente più chiara, quando si considera come non soltanto le femmine della stessa specie presentino una semplice colorazione marrone a macchie e code di dimensioni ragionevoli, ma lo stesso discorso si applichi ai maschi subadulti e tutti quelli che non hanno ancora sperimentato la propria prima stagione degli accoppiamenti. Passeriformi normali a tutti gli effetti, esattamente come se la natura stessa avesse chiaro come la progettazione originale dell’uccello in questione risulti essere poco efficiente, soprattutto nel suo competitivo contesto geografico d’appartenenza. Ecco perché l’Euplectes progne, il cui nome è un composto della parola greca eu (bello) + quella latina plectes (tessitore) seguite dal termine che significa “rondine”, viene ad oggi considerato uno degli esempi più estremi di condizionamento fisico dettato dalla selezione naturale, non per semplici ragioni di sopravvivenza bensì l’obiettivo di portare a compimento con successo la missione più importante, quella di andare, per così dire, a meta. Portando a termine l’accoppiamento che così tanto, attraverso i secoli, è costato alla sua antica specie…

biologia

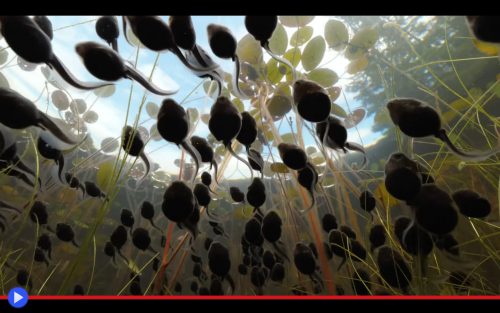

Quattro anni per immortalare la gloriosa maratona dei girini canadesi

È semplicemente un’eventualità così fuori dalle aspettative ragionevoli delle presenti circostanze… Che un documentario realizzato da un singolo fotografo subacqueo, assistito da alcuni amici nel montaggio e la post-produzione, possa non soltanto raggiungere ma superare abbondantemente la qualità, visuale, scientifica ed originale, di oltre il 90% delle produzioni girate sotto l’egida di un grande marchio televisivo. Raggiungendo in questo modo, come soltanto pochi autori possono aspirare in questo campo, l’empireo qualitativo delle scene accompagnate dalla voce britannica di Sir Attenborough, cui nulla sembrerebbe avere da invidiare, d’altra parte, l’entusiasmo coinvolgente di Maxwell Hohn, naturalista canadese di Vancouver Island che più volte si è tuffato, durante la realizzazione di questo capolavoro, in quello che lui stesso chiama “Uno dei laghi più remoti della sua regione”. Mai chiamato per nome è ciò probabilmente è un bene, vista la palese importanza vantata da questo luogo nell’evidente proseguimento in perpetuo della specie Anaxyrus boreas o del rospo boreale, anuro nordamericano famoso per le sue dimensioni ragguardevoli (fino a 13 cm) e le gremite migrazioni dei giovani adulti attraverso pericolose strade asfaltate, quando si recano dai laghi della loro giovinezza fino all’entroterra delle grandi foreste di pioppi, faggi e abeti, ove potrà compiersi la loro saliente avventura riproduttiva. Mentre nessuno conosce, o forse a questo punto potrei dire conosceva, l’altrettanto notevole spostamento quotidiano compiuto quotidianamente dalla loro forma sub-adulta di ambiente esclusivamente acquatico, quei girini che trascorrono la notte al centro più profondo dello stagno e la palude, ma devono spostarsi dopo il sorgere dell’alba nelle zone ripariane, dove l’acqua più bassa permette alla luce del sole di penetrare senza impedimenti, generando il florilegio d’innumerevoli forme di vita vegetali ed alghe dal variegato aspetto. O come le chiamano loro, più semplicemente, “cibo” che precorre il tempo della metamorfosi, un po’ come le foglie verdi consumate dalla strisciante larva di farfalla, il bruco destinato a guadagnare, con notevole fatica, il suo splendente nonché duplice paio d’ali. In un processo che giunge a coinvolgere, data la capacità di una singola femmina di deporre fino a 10.000 uova, una quantità letteralmente incalcolabile di piccoli individui, il cui aspetto tondeggiante con la lunga coda triangolare, gli occhietti tondi e l’espressione sorridente, finiscono per cooperare nella presentazione di un aspetto complessivo degno di essere ammirato, come fossero gli inaspettati personaggi di un cartoon. Non che sia facile, d’altronde, presentare per immagini una tale meraviglia etologica della natura, vista la natura inerentemente fangosa di queste acque nonché la notevole rapidità dei girini, che vivendo a un ritmo accelerato tenderebbero a spostarsi come fulminei fantasmi fuori e dentro l’inquadratura, se non fosse per il sapiente uso della stabilizzazione video ed il framerate da parte di questo geniale autore. Con un risultato che, ritengo, non può fare a meno di lasciare a bocca aperta: le molte migliaia di piccole creature che si spostano, con evidente chiarezza di obiettivi, tutti nella stessa direzione (sembrano quasi le scene idealizzate della fecondazione umana) incrociando le rispettive traiettorie in un caotico sovrapporsi di corpi e code, in perenne fuga da scorpioni d’acqua, sanguisughe e larve di libellula affamate. Soddisfacendo la voracità nei pochi momenti in cui si posano, senza mai smettere di agitarsi per restare pronti alla fuga, sopra qualsiasi cosa possa offrire anche soltanto il remoto potenziale di nutrirsi, inclusa la mano protesa dell’ammaliato autore del qui presente video.

Che tornando quattro volte per riprendere altrettante serpeggianti generazioni, si è tuffato avendo cura di spostarsi esclusivamente lungo i corridoi naturali tra le ninfee, creati dai castori che si nutrono delle loro radici esposte, al fine di non disturbare eccessivamente la marcia collettiva dei girini. Svelando quindi, in questo modo, gli ultimi segreti del rospo boreale…

Silenzio in sala: ritrovato il cane canoro della Nuova Caledonia

In lontananza tra gli alberi, mentre le luci del pomeriggio iniziavano a scemare, udimmo chiaramente il canto di una balena. Non che il più grande mammifero della Terra, per quanto fosse a noi chiaro in quell’epoca meno scientifica degli attuali giorni, emettesse alcun tipo di suono comprensibile all’orecchio umano. Ma se l’avesse fatto, fummo pronti a convenire mentre si apportavano gli ultimi preparativi al campo base, avrebbe avuto esattamente quella stridula tonalità espressiva: (Waaaaaaaaaaah!) Quindi alla nota dominante se ne aggiunse una seconda, cambiando e modulandone il fondamentale timbro. Ora sembrava di sentire il flauto di un musicista folle ispirato da Lucifero, oppure il canto mongolo delle vaste valli erbose della Mongolia. Lentamente, un giorno dopo l’altro, iniziammo a riconoscere quel suono. E dopo circa una settimana di ricerche, finalmente, avemmo l’opportunità d’incontrare il timido cane.

Per Sir Edward Hallstorm, famoso filantropo australiano e direttore del museo Taronga di Sydney, nella vicina Australia, verso l’inizio degli anni ’50 non era associabile un preciso volto ai canidi notati per la prima volta in queste foreste 1606 dall’insensibile esploratore spagnolo Luís Vaz de Torres, che aveva trovato in Nuova Caledonia “Piccole creature stupide, incapaci di abbaiare o ululare, anche se colpite con un bastone” e che lo zoologo inglese Charles De Vis, nel 1911, aveva sospettato essere un qualche tipo di cane ferale, un tempo usato per fare la guardia nei villaggi della Nuova Caledonia e successivamente ritornato allo stato brado, per decidere in quel fatidico momento di tornare a emettere il soave canto dei propri antenati. Ciò che finalmente ebbe l’occasione di conoscere, cogliendo l’occasione di attribuire ad esso il suo nome, era una razza molto simile al dingo australiano ma più piccola, dagli occhi a mandorla ed il muso triangolare, le orecchie mobili, la coda lievemente ricurva verso l’alto come quella di un lupo. Eppure nonostante il comprensibile entusiasmo, successivamente la sua classificazione tassonomica di questa categoria canina come una specie a parte denominata Canis hallstromi sarebbe decaduta, in forza di analisi genetiche mitocondriali capaci di associarlo al tipico cane selvatico della maggiore terra emersa d’Oceania e la razza, anticamente addomesticata, del basenji. Il cane canoro era in altri termini, semplicemente un cane, tuttavia adattatosi attraverso i secoli a un particolare habitat, per la sopravvivenza solitaria e la caccia sistematica di marsupiali, roditori e uccelli tipici delle giungle terrestri meridionali. Pur essendo privo di una categoria differente da quella del semplice Canis familiaris, tuttavia, il cane della Nuova Caledonia si presenta con abilità e doti fondamentalmente differenti, tra cui una propensione ad arrampicarsi simile a quella della volpe grigia, grazie a una flessibilità maggiore della zampe che possono essere ruotate di quasi 180 gradi. Un tapetum lucidum oculare tanto sviluppato da assomigliare a quello di un gatto, permettendogli di vedere bene anche di notte. E ovviamente, l’apparato fonetico in grado di produrre un canto stridulo che risulta perfettamente riconoscibile anche da distanze sorprendentemente significative. Che potrebbe ricordare in linea di principio il tipico ululato udibile nelle foreste del tipico bioma paleartico, o anche l’enfatico lamento di un cane di razza husky proiettato su una scala infinitamente maggiore, ma presenta cambiamenti repentini di frequenza con durata di appena 300-500 millisecondi, soprattutto durante le ore del vespro o al sorgere del sole. Un suono che gradualmente, gli abitanti del posto avrebbero smesso di sentire, causa progressiva riduzione del numero di esemplari non ancora addomesticati ed in funzione di questo, destinati a incrociarsi con razze di tipo differente, perdendo buona parte della propria unicità primordiale. Se non che a un gruppo guidato da James K. Mcintyre della Fondazione Cani Canori della Florida e composto in parte da biologi dell’università della Nuova Guinea, all’improvviso verso il termine di questa calda estate del 2020, sarebbe improvvisamente venuto un dubbio: possibile che la silenziosa razza di canidi degli altopiani alla base del monte Puncak Jaya, nella regione di Tembagapura, potessero custodire un maggior grado di parentela rispetto a quello sospettato fin dalle origini della faccenda?

Echi del fantasma crestato che abbaia nella giungla della Nuova Caledonia

Il passo simile a una danza, il lungo becco acuminato, la forma simile a quella di un pollo allungato fino a ben 55 cm di notevole presenza. Non particolarmente distintivo nelle sue caratteristiche almeno finché non si palesa sul sentiero la sagoma di un potenziale rivale nel controllo del territorio, suo simile dagli stessi riflessi bianchi e lievemente tendenti al blu. Nemico di fronte al quale si erge diventando il più alto possibile, aprendo le ali striate da un notevole disegno a righe bianche e nere… Poco prima d’indossare l’elmo gladiatorio incorporato, con le piume disposte nella feroce cresta tipica dei più temuti guerrieri!

Kagu è l’uccello nato per dimostrarci come le complesse categorie create dalla scienza dell’uomo non abbiano alcun significato nel flusso indistinto della natura. Kagu non è un pappagallo, non è un rallide, non è un fasianide e neppure un gruiforme, sebbene per lungo tempo fosse stato inserito erroneamente in quest’ultima categoria. Finché un’analisi più approfondita, basata sulle sue caratteristiche genetiche, non ha permesso d’individuare il suo unico parente nell’improbabilmente remoto tarabuso del sole (Eurypyga helias) che vive in territorio sudamericano. Il che costtiuisce senz’ombra di dubbio le radici di un problema dal punto di vista geografico, visto come il nostro grigiastro Rhynochetos jubatus viva, di suo conto, nella grande isola situata ad Occidente del continente australiano, la titolare Nuova Caledonia. Con un nome composto da rhis + chetos, parole che significano rispettivamente in greco “naso” e “corno” seguite del termine latino riferito all’alta cresta simile a quella di un cacatua. Per questi uccelli dalle grosse zampe che non sono certo migratori e precorrono la colonizzazione umana, stroncando sul nascere l’ipotesi che un qualche tipo di propagazione o contaminazione genetica possano essere avvenute svariati secoli fa, causa trasporto a bordo d’imbarcazioni di provenienza polinesiana. Il che lascia la notevole spiegazione di trovarsi nei fatti dinnanzi a una creatura straordinariamente antica, probabilmente risalente all’epoca in cui i continenti avevano soltanto cominciato a separarsi, riuscendo ad occupare, col suo distante familiare, l’intera placca rocciosa nota come Gondwana, amalgama primordiale di Sudamerica, India, Medio Oriente, Antartide e Australia. Assai probabilmente ben prima che assumesse molti dei suoi tratti maggiormente distintivi, tra cui soprattutto l’incapacità di staccarsi da terra agitando le sue ali, che pur essendo sufficientemente grandi mancano al giorno d’oggi della muscolatura necessaria a sostenere il volo. Questo perché il kagu (o cagou) come sono soliti chiamarli i membri dell’etnia nativa dei Kanak, occupa un’ambiente rimasto privo di predatori per una buona parte dell’intera storia umana, almeno finché i primi coloni occidentali, per errore o intenzione, fecero sbarcare in queste terre cani, gatti e topi, rinomati distruttori d’ecosistemi. Non che l’unico rappresentante vivente della famiglia Rhynochetidae ed il genere Rhynochetos se la stesse passando particolarmente bene prima di quel momento, vista la caccia non propriamente sostenibile dei suoi esemplari adulti condotta dalle tribù indigene successivamente al progressivo popolamento dell’isola, con l’obiettivo di finire in pentola prima del termine della giornata, per un destino gramo che avrebbe in tempi non sospetti già condotto all’estinzione della sua specie cognata R. orarius o kagu di pianura, in media più grande del 15% rispetto all’uccello attuale. Eppure nonostante tutto, questa creatura definita in via informale “fantasma” per la colorazione delle sue piume continua faticosamente a sopravvivere, deponendo le sue massimo tre uova stagionali da cui alleva, nella maggior parte dei casi, un singolo pulcino. Il che non costituisce, di sicuro, l’aspetto maggiormente insolito e caratteristico della rissosa creatura…