In ogni circostanza immaginabile fin dalla creazione della civiltà, ampie fasce di popolazione hanno sempre cercato una cosa sopra ogni altra: il profitto. Così come millenni di anni fa, gli insediamenti di poche migliaia di anime hanno animato il complesso reticolo di terre emerse delle Cicladi, chiedendo il pedaggio ai viaggiatori sul sentiero dell’Asia Minore, il 1976 in Germania vide il compiersi di una bizzarra transazione. Quando il curatore del Museo Statale del Baden a Karlsruhe, Jürgen Thimme, si trovò a pagare 35.000 franchi alla figura misteriosa di un mercante d’arte, che aveva acquisito per vie traverse un paio di oggetti dal notevole pregio archeologico. Il primo era una statuetta stilizzata, raffigurante il tipo di figura umana particolarmente apprezzata nell’arte antica delle isole Saliagos e Antiparos, punti di riferimento per gli scavi effettuati nelle duemila e più isole a settentrione dell’antico polo della cultura Minoica, la grandiosa e monumentale Creta. Ed il secondo, qualcosa di decisamente più complesso ed inusitato: un recipiente di terracotta o pietra dalla forma particolarmente appiattita, con un lato finemente decorato da una costellazione di spirali geometricamente interconnesse. E quello che poteva essere un manico all’estremità, o ancor più probabilmente l’attacco ad una componente in materiale deperibile, come un’asta, una corda o un piedistallo di qualche tipo. Dopo un primissimo momento di straniamento, d’altra parte, non fu difficile inserire il reperto nel suo contesto. Considerandolo su base pratica un esempio tipico di tegàni (τηγάνι) o “padella”, così come era stato definito dagli archeologi una classe d’implementi con funzione possibile di prestigio individuale, ritrovati esclusivamente nelle tombe di maggior pregio dei suddetti luoghi di studio. Possibilmente con funzione religiosa o iconica di qualche tipo, benché in questo caso ancor più di molti altri è del tutto appropriato esprimersi mediante l’uso del condizionale; visto come nel trascorrere delle decadi, o persino secoli dal primo tentativo d’interpretazione, nessuno sembri essere riuscito a giustificare al di là di ogni dubbio l’esistenza di tale orpello. Siamo del resto innanzi ad una delle civiltà della tarda Età del Bronzo, per cui la scrittura era un’attività praticata in circostanze limitate e/o mediante l’uso di risorse in grado di resistere integre fino ai nostri giorni, il che dal punto di vista dello studio è funzionalmente la stessa identica cosa. E sembrerebbe aver condotto ad una pletora di percezioni contrastanti, per quanto concerne essenzialmente ciò che potrebbe essere la rappresentazione pratica di una particolare storia o vicenda mitologica, per noi irraggiungibile quanto una conversazione diretta con lo stesso Platone. Salvo l’utilizzo di un qualcosa di potenzialmente utile, per quanto meno risolutivo rispetto a come si tenda nella maggior parte dei casi a pensare: la logica deduttiva, ovvero il senso comune applicato a determinati elementi inalienabili della vita su questa Terra…

società

L’ombra sopra Tokyo del palazzo in grado di raggiungere i confini della stratosfera

In base al testo di un vecchio proverbio, si è talvolta soliti affermare: “Le strade dell’Inferno sono lastricate di ottime intenzioni”. Lo stesso, d’altro canto, vale per il Paradiso. Strade o trombe verticali di ascensori a dire il vero, di un qualcosa che potremmo definire come l’ago di collegamento, il nesso imprescindibile tra sopra e sotto, presente e futuro, sopravvivenza e inevitabile auto-annientamento della collettività urbana. Fino alla creazione di 30 milioni di effettivi co-inquilini, intesi come gli abitanti di un singolo spazio architettonico, per quanto ciò possa sembrare improbabile, persino dal punto di vista di colui che giunse a dargli forma nella propria fervida immaginazione di scienziato urbano. Il soggetto dell’intero balzo quantico verso il possibile reame delle cose ha dunque il nome di Toshio Ojima, noto educatore, ricercatore, studioso ed ingegnere che insegnò all’università tokyoita di Waseda. Quella stessa città che avrebbe visto un giorno disgregarsi, scomparire al fine di creare un qualche cosa di assolutamente nuovo: la più impressionante, inimmaginabile realizzazione mai teorizzata del concetto di arcologia. Avete presente? Il tipo di costrutto abitativo sufficientemente grande da essere dotato di residenze, luoghi di lavoro, fattorie, fabbriche robotizzate, tanto popolare nella fantascienza letteraria ed altre opere d’ingegno di generi confinanti. Benché sia raro, addirittura in quel contesto, che un autore immagini qualcosa di costruito dalla mera umanità, che possa nel contempo superare l’altezza del monte Everest, considerato fin da tempo immemore il tetto del mondo. Troppo improbabile? Ma un’evoluzione che giammai nessuno avrebbe avuto modo, né ragione di allontanare. Per lo meno nell’idea creata in prima persona dal professore ed illustrata dal disegnatore di concept art Masaki Yabuno, che sarebbe stata oggetto di alcune ragionevoli disquisizioni durante l’evento storico del summit della Terra del 3-14 giugno 1992 a Rio de Janeiro. Il primo grande incontro di nazioni organizzato in merito al tema dell’ecologia e il momento esatto, nell’itera della progressione generazionale contemporanea, in cui sarebbe stato elaborato e promulgato il protocollo di Tokyo. Sebbene molti meno ricordino, o abbiano mai preso in seria considerazione, l’idea parimenti dedicata alla risoluzione dell’impronta carbonica della popolazione globale, il soggetto per riunire l’attuale popolazione di una megalopoli in uno spazio paesaggistico comparativamente insignificante. Ciò grazie all’edificazione della Tokyo Babel Tower (東京バベルタワー) iper-grattacielo dalla forma tondeggiante vagamente riconducibile a una lettera “A” , con riferimento alle soluzioni strutturali utilizzati dall’attuale Tokyo Tower e la sua dichiarata ispiratrice, la torre Eiffel di Parigi. Ma un’altezza superiore ai 10.000 metri e base di 110 chilometri quadrati, essenzialmente sufficiente a ricoprire del tutto i confini urbani all’interno dell’anello urbano della ferrovia di Yamanote. Poiché non sarebbe forse meglio riunire tutte le proprie uova all’interno dello stesso paniere, quando quest’ultimo può essere reso impervio a terremoti, inondazioni, persino l’impietoso passaggio dei secoli nell’inconoscibile avvenire?

La tecnica desueta per costruire un acquedotto dai tronchi di pino

Convivere implica efficienza e le indistinte collettività attraverso i secoli, anche quando l’inerente umidità poteva risultare abbastanza, non si sono mai davvero accontentate di una pioggia ogni tanto. Poiché un conto è l’acqua che ricade dalle nubi tempestose, un altro è quello stesso fluido incamerato e veicolato come linfa di un sistema di distribuzione, del tipo che i Minoici, prima di chiunque altro, seppero costruire nel mondo antico. Per un labirinto sopra il suolo ed un secondo, in terracotta, in grado d’irrigare i bagni dei palazzi e residenze dei più affermati rappresentanti del potere supremo. Laddove già gli antichi Romani, tra le loro opere d’ingegneria profondamente rinomate, donarono alla gente l’acquedotto e ad irradiarsi da quel valido sentiero sopraelevato, fin dalle acque sorgive delle montagne disabitate, implementarono un sistema di condotte dell’ultimo miglio, create da diversi materiali attentamente selezionati allo scopo. Uno di questi era notoriamente il piombo, secondo alcuni responsabile dell’avvelenamento e conseguente degrado cerebrale di svariati Imperatori. Ed un altro decisamente meno problematico, il semplice legno prelevato in modo molto pratico da dove ce n’era ancora in abbondanza: le dense foreste della macchia mediterranea. Trascorsero i secoli e molto cambiò dal punto di vista tecnologico. Ma non questo: così fino alla fine del Medioevo, ancora nel Rinascimento e persino agli albori dell’epoca Moderna, vaste realtà cittadine continuarono a servirsi delle tubature in legno. Con particolare rilevanza in tal senso per gli insediamenti coloniali del nord-est degli Stati Uniti, storicamente e geograficamente collocabili nel punto antecedente all’invenzione di approcci moderni, in un luogo in cui l’abbondanza di alberi alti e forti superava di gran lunga le aspettative di qualsiasi altro territorio. Ecco allora come, ad oltre due secoli e mezzo distanza, le squadre addette alla manutenzione idrica si trovano a dissotterrare di tanto in tanto, in quel di Boston, New York ed altre città simili, interi tratti di acquedotto che sarebbero perfettamente a loro agio nell’alto capanno di una segheria. Qualche volta ancora in uso prima di essere scoperti e localizzati. Nei casi limite, ad un tal punto funzionali, che l’unica cosa da fare una volta effettuata la riparazione richiesta, è controllare i punti di raccordo e lasciarli dove sono, a svolgere quella mansione multi-secolare per cui erano stati originariamente posizionati. (Se non vengono tirati fuori e posti nelle sale di un pertinente e altrettanto spazioso museo).

Cosa potrebbe mai causare, d’altronde, il degrado sotterraneo di un tronco il cui interno è stato preventivamente svuotato? Nei profondi ambienti ctoni ove l’ossigeno non penetra, e gli insetti xilofagi non hanno l’opportunità di sopravvivere in alcuna immaginabile maniera. E l’acqua scorre, libera ed eterna, fino all’ideale fonte dei nostri candidi e magnifici lavandini…

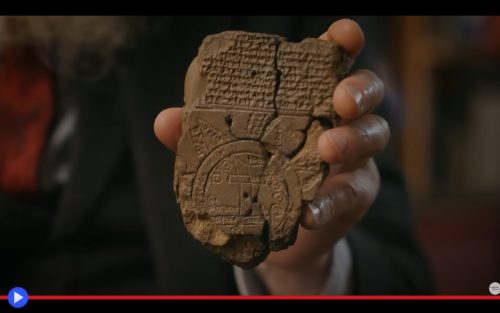

Il mappamondo babilonese: logiche del manufatto che anticipò la geometria dei continenti

Come una stele di Rosetta per la geografia, a lungo tempo si è cercata la testimonianza in grado di enunciare, per la comprensione dell’uomo contemporaneo, la relazione istituita in termini concettuali tra lo spazio fisico e la posizione delle civilizzazioni, intese come antichi regni, imperi o mere città stato degli ancestrali secoli lungamente trascorsi. Un mappa, d’altro canto, è stata il concetto maggiormente fluido tra le rappresentazioni delle condizioni naturali vigenti, principalmente in funzione di fattori culturali, esplorazioni già condotte e persino il rapporto matematico tra le distanze, conseguente da calcoli non sempre comprensibili a distanza di tempo. C’è tuttavia un solo esempio di tale realizzazione che possa essere preso seriamente come riferimento, volendo utilizzare i termini di precedenza cronologica dettati dal trascorrere dei millenni. Venne ritrovata, così dicono le cronache, durante uno scavo archeologico della metà del XIX secolo a Sippar prima di essere venduta o donata nel 1882 al British Museum di Londra, dove come possiamo facilmente constatare è custodita tutt’ora. Trattasi di un frammento di tavoletta di terracotta, parzialmente ricomposto, con il nome altisonante di Imago Mundi, causa la teoria predominante secondo cui potrebbe, o dovrebbe, rappresentare la visione a volo d’angelo dell’intero spazio terrestre di cui si avessero nozioni degne di nota. Secondo quanto disponibile all’autore e firmatario dell’opera sul lato posteriore, uno scriba dal nome parzialmente cancellato ma identificato come figlio di Issuru, il discendente di Ea-bēl-il. Siamo, dunque, in un contesto mesopotamico e per essere maggiormente precisi tra l’ottavo e il sesto secolo a.C, come desumibile dalla datazione del luogo di ritrovamento, oltre ai riferimenti storici e culturali presenti nelle iscrizioni in lingua cuneiforme su entrambi i lati del manufatto. Bastanti, nell’opinione predominante, a identificarlo come proveniente dalla città di Babilonia, il grande centro che era stato precedentemente capitale di un impero, situato sulle rive di una delle diramazioni del fiume Eufrate. Ipotesi effettivamente oggetto di disquisizioni, sia tradizionali che irrisolte, per la maniera in cui la città è raffigurata con l’aspetto di un rettangolo orizzontale, che interseca e attraversa il fiume nella parte superiore della composizione grafica, il cui perimetro del “fiume amaro” (probabilmente il mare o l’oceano) appare di suo conto perfettamente simmetrico e circolare. Una scelta ragionevolmente inaspettata, quando messa a confronto ad esempio con la mappa più apprezzata della proiezione di Mercatore, in cui l’Europa è sempre e comunque posta, non a caso, in posizione centrale…