A un solo centinaio di chilometri da Madrid, sorge la cittadina celebre sulla scena internazionale per due importanti meriti, sopra gli altri: aver dato i natali a Santa Teresa, Dottore della Chiesa e riformatrice dell’Ordine Carmelitano. E l’aspetto particolarmente intonso dei suoi quartieri antichi, costruiti all’apice del periodo medievale e cinti da una muraglia lunga 2 chilometri e mezzo ed alta in media 12 metri. Con 88 torri semicircolari, capaci di proteggerla dall’avanzata di qualsiasi nemico. Tranne quello che proveniva, per lo meno idealmente, dalla stessa linea di appartenenza familiare…

Le strade del conflitto sono lastricate di diplomatici propositi o nel caso della risoluzione di questioni ereditarie, fallaci tentativi d’equanimità. Così quando il Re Ferdinando I di Castiglia e León comprese che la fine era vicina nell’anno del Signore 1065, egli fece probabilmente il più grande errore che potesse capitare a un uomo nella sua posizione: spezzare il regno in cinque parti, da distribuire ai suoi tre figli e due figlie in attesa di un matrimonio. Il risultato, nella penisola Iberica ove il sincretismo con le genti dell’Emirato di Cordoba stava per sfociare nel periodo più sofferto della guerra di Reconquista, fu ulteriormente destabilizzante per i regni cristiani e le loro popolazioni, destinate ad essere coinvolte entro due soli anni nel conflitto che sarebbe passato alla storia con il nome di “guerra dei tre Sanchi”: Castiglia Vs Pamplona Vs Aragona. Le conseguenze sarebbero state problematiche, Finendo per cancellare gli anni di pacifica convivenza ed integrazione tra i popoli, benché una “terra di nessuno” esistesse ormai da generazioni tra le roccaforti cristiane ed i loro oppositori nella parte meridionale della penisola. Ovvero lo spazio, attorno alle città di Ávila, Segovia e Salamanca, che l’insigne predecessore dinastico Alfonso VI di Castiglia aveva fatto fortificare verso la fine dell’XI secolo a Ramon di Borgonya, marito di sua figlia, l’infanta Urraca. Una di queste città inviolabili, in modo particolare, sarebbe entrata nelle questioni di tale famiglia all’inizio del XII, quando nel 1109 il nuovo re d’Aragona, Alfonso I detto il Battagliero, colse l’occasione di accrescere i propri domìni sposando la stessa Urraca, diventata nel frattempo vedova nonché regina di Castiglia. La quale aveva tuttavia un figlio, che avrebbe dovuto idealmente ereditare il potere, questione ragionevolmente problematica per il nuovo consorte. Ne scaturì un ulteriore conflitto destinato a estendersi per l’intera regione, al culmine del quale la regina si ritirò, assieme a suo figlio, presso i suoi alleati nella possente città di Ávila, priva di un grosso esercito semplicemente perché nessuno, a quell’epoca, avrebbe potuto espugnare le sue mura. Ne conseguì la celebre circostanza in cui l’ambizioso Alfonso I, giungendo innanzi a quei bastioni, chiamò ed ottenne che gli fosse mostrato dall’alto il problematico figliastro che aveva il suo stesso nome. Ma poiché non poteva vederlo abbastanza bene, chiese che venissero mandati degli ostaggi ed egli potesse attraversare sano e salvo la porta principale. Il che avvenne sulla base di una fiducia e complicità tra i regni cristiani, destinata a rivelarsi tragicamente malriposta. Poiché quando il sovrano di Aragona scoprì che la moglie ed il suo giovane omonimo si trovavano davvero lì dentro, da cui non avrebbe potuto riportarli sotto la propria autorità, fatto ritorno al suo campo fece letteralmente bollire vivi i 70 cavalieri che avevano lasciato, sulla fiducia, la protezione della muraglia. E di ritorno presso la sua capitale, ordinò anche che venisse trafitto dai lanceri l’onorevole Blasco Jimeno di Ávila, cavaliere giunto per sfidarlo a causa della sua arroganza. Eppure la città che aveva scansato l’assedio, nonostante questo oscuro capitolo della sua storia pregressa, continuò indefessa a prosperare…

società

L’antilocapra che costituisce l’animale più riconoscibile delle foreste giapponesi

Terra dalla storia non del tutto lineare, capace di raggiungere una sostanziale unificazione soltanto verso gli albori della nostra epoca Moderna, il Giappone ha sempre posto su di un piedistallo il fondamentale concetto di Wa (和) armonia. Pace ed uniformità all’interno di un gruppo sociale, non importa quanto vasto, ma anche la corrispondenza univoca tra i reciproci fattori culturali eminenti. Antico e moderno. Razionale ed onirico. Progresso e natura. In modo largamente parallelo ma talvolta, nel caso di appropriati allineamenti, tutto assieme ed allo stesso tempo così come potrebbe giungere a testimoniare il Capricornis crispus o kamoshika, animale con gli zoccoli fessi, ghiandole odorifere sul muso e due piccole corna rivolte all’indietro, dall’aspetto falsamente inoffensivo così come il tipico sguardo che rivolge agli escursionisti nel suo territorio elettivo. Creatura solitaria, riservata, questo serow (dal nome assegnato agli appartenenti tassonomici allo stesso genere nel resto dell’Asia) trascorre infatti buona parte delle sue giornate a sorvegliare il paesaggio da un luogo elevato, pronto a palesarsi, dall’improvviso, tra le fronde soffiando e sbuffando un peana minaccioso all’indirizzo di coloro che minacciano la propria posizione di predominio. Capacità derivante in buona parte dal possesso altamente distintivo di un pié leggero e l’eccezionale agilità che ne caratterizza gli spostamenti, al punto da essere fantasiosamente associato alla figura semi-storica del ninja o shinobi, leggendario agente delle ombre in grado di mimetizzarsi e agire in base agli ordini del suo signore. Personaggio amato e al tempo stesso emarginato dal mondo civile e tutto ciò che questo simboleggia, un destino che allo stesso modo sembrerebbe aver condizionato gli ultimi 3 o 4 secoli di vita per il nostro amico caprino. L’animale era noto già storicamente per la sua carne e la pelle pregevole, come menzionato già nel Nihon Shoki (Cronache del Giappone) dell’VIII secolo, in merito ai doni diplomatici inviati dall’Imperatore di Yamato ai suoi magistrati di maggiore importanza. Per poi comparire di nuovo, possibilmente, nella raccolta di poesie waka dell’epoca immediatamente successiva del Man’yōshū (le Diecimila Foglie) ove si narra di un gruppo di shishi (capre) che si aggiravano nella foresta. Ma i suoi problemi maggiormente seri sarebbero iniziati successivamente, quando durante l’epoca Edo per i concetti importati della medicina tradizionale cinese si cominciò a credere che estratti ricavati dai suoi organi potessero curare diverse afflizioni dell’organismo umano. Favorendo una caccia ad ampio spettro, ulteriormente incrementata con il beneplacito degli agricoltori ed in modo particolare gli amministratori di terreni custoditi con finalità di produzione del legname, ove la loro abitudine di consumare teneri virgulti tendeva a causare l’impossibilità di pianificare adeguatamente un raccolto. Almeno fino all’introduzione nel 1934 di una legge per la protezione delle Proprietà Culturali e la nomina a importante simbolo nazionale, benché all’epoca gli esemplari rimasti fossero soltanto qualche centinaio distribuiti tra le isole di Honshu, Kyushu e Shikoku. Ma la fortuna di queste creature, in quel momento, stava per subire una brusca risalita…

Il villaggio nella nebbia che rinacque dalle ceneri della modernità cinese

Antico è il mero materiale che riesce a sopravvivere alle consistenti devastazioni del trascorrere degli anni? Oppure antico è, o dovrebbe essere, il ripetersi del tutto regolare delle usanze che necessitano, o trovano l’espletamento, nello spazio materiale delle cose o luoghi sottoposti a metodologie operanti? Il villaggio Wengding databile a 4 secoli prima di oggi, nella provincia cinese dello Yunnan, costituisce l’esistenza in grado di disporre in bilico il pregiato sillogismo; al suono dei tamburi ricavati da un simbolo tronco. E i suoi abitanti che danzano e cantano, le antiche melodie del popolo dei Wa. Tra le 55 minoranze etniche della Cina, una di quelle mantenute in alta considerazione dallo stato, per la capacità di aver mantenuto gli antichi metodi, senza per questo rifiutarsi di essere spostati all’interno di spazi sottoposti a severi limiti di contesto. Una sorta di riserve, se vogliamo, come in questo caso situato al confine con la Birmania, nazione dove vivono all’incirca i due terzi degli attuali membri di una simile tribù. Famosa per i suoi racconti epici connessi alla creazione dell’umanità, originariamente sviluppatasi a partire dai girini del remoto lago Nawng Hkaeo. Prima di vivere, per incalcolabili generazioni, all’interno della vicina caverna di Sigangli.

Ma che i pregevoli antenati di quel mondo avessero posseduto dei terreni, ed al di sopra di questi ultimi di abitazioni costruiti con i propri speciali metodi architettonici, è facilmente osservabile grazie all’attenzione riservata più o meno spontaneamente, in determinati luoghi remoti, al mantenimento dell’impenetrabile quanto delicata barriera tra il trascorso e il moderno. O almeno questa era l’idea, facile da mettere a confronto coi princìpi operativi della percezione oriunda, applicata in luoghi come il qui mostrato Wengding (il cui nome significa “Dove le nubi giacciono” senza dubbio il più importante e completo dei siti capaci di condividere l’encomiabile progetto di partenza. Ecco allora gli arzigogolati sentieri interconnessi, unica linea di demarcazione tra le case con il tetto di paglia e l’intricata struttura lignea, supportata da una serie basse palafitte al livello del terreno. Ed ecco gli alti pali rituali sormontati da teschi bovini, animali allevati un tempo con il solo fine di essere sacrificati nei rituali, mentre gli abitanti sopravvivevano mediante l’uso di tecniche d’agricoltura calibrate sui loro specifici bisogni. Grazie al controllo esercitato tramite l’impiego di adeguati incendi, finché non sarebbe stato proprio un fenomeno dalla deriva comparabile, di suo conto, ad alterare totalmente le condizioni immutabili oggetto di tanti sforzi passati, presenti e futuri…

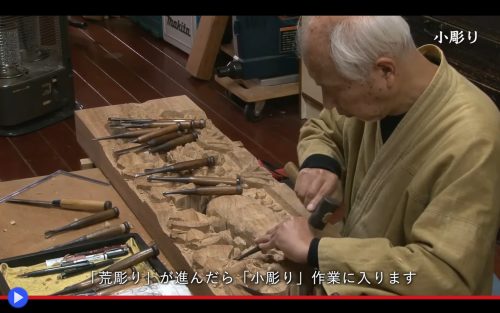

La capitale dell’intaglio giapponese e il tempio che ne custodisce l’origine remota

Il Buddhismo viene spesso definito da un punto di vista storiografico e analitico in Estremo Oriente come un culto delle immagini e visitando un tempio di tale fede non è in alcun modo complicato comprenderne la ragione: statue, dipinti ed altre manifestazioni artistiche, dalle dimensioni private a quelle monumentali, si affollano nel ritrarre Colui che mostrò al mondo il modo per raggiungere l’Illuminazione. E lunghe schiere di profeti, santi, Bodhisattva, assieme a bestie mitiche e guardiani della fede. Se c’è un luogo dove tale tendenza alla manifestazione tangibile degli aspetti esteriori può aver raggiunto l’apice, tuttavia, esso può essere identificato come il tempio Zuisenji della città di Nanto, prefettura di Toyama. Da non confondere col sito omonimo situato presso l’antica Kamakura, centro del potere per il primo shogunato giapponese, laddove il collegamento di tale istituzione con una fonte centralizzata del potere venerabile, se presente, può essere piuttosto riferito alla contrapposta Kyoto. Dal cui potente Hongan-ji, a partire dal 1602, venne stabilito uno stretto collegamento ed interscambio di risorse sacerdotali, fino all’invio oltre un secolo e mezzo dopo della figura di un artigiano che avrebbe, da solo, caratterizzato il senso e principale esportazione di un’intera regione. Con riferimento all’intero sobborgo di Inami, borgo medievaleggiante ove gli odierni visitatori giungono a percorrere una strada principale fiancheggiata da antiche botteghe, ciascuna delle quali priva di vetrina bensì aperta per mostrare un maestro e i suoi discepoli al lavoro. Mentre creano, con il proprio favoloso repertorio di strumenti, immagini e oggettistica raffiguranti soggetti religiosi o mitologici, se non la semplice bellezza della natura, utilizzando sempre ed esclusivamente l’umile legno delle folte foreste antistanti. Applicando in modo attento, così come avevano fatto i propri antenati, il pregevole insegnamento di Sanshiro Maekawa, il cui lascito artistico può essere ancora ammirato tra le sacre mura di cui sopra, che al tempo della sua venuta erano state (per l’ennesima volta) distrutte dal verificarsi di un grande incendio. Questo rapporto privilegiato con i materiali da costruzione di origine vegetale, fortemente incoraggiato da ragioni filosofiche ma anche le costanti problematiche di un paese dal rischio sismico evidente, fu da sempre in Giappone all’origine di occasionali e reiterati disastri. Ulteriormente peggiorati, nel caso dello Zuisenji, dalla sua appartenenza pregressa ad una delle cosiddette leghe Ikko-Ikki, le organizzazioni di monaci militarizzati che durante il periodo Sengoku delle guerre civili (1479-1576) giunsero infine ad essere messe sotto assedio e dissolte dai principali rappresentanti del potere samurai costituito. Così che Oda Nobunaga stesso, primo dei tre grandi unificatori del paese, diede l’ordine di bruciare per primo il secolare edificio. Ed ancora questo avvenne, almeno altre due volte, prima che tornasse la pace. Per cui fu giudicato particolarmente terribile, ed al tempo stesso meritorio di una significativa risposta, quando nel 1763 il tempio arse di nuovo, questa volta per ragioni accidentali coadiuvate dai venti forti provenienti dalle regioni costiere, chiamati per l’appunto Inami-kaze. Il che avrebbe portato all’atipica costruzione, in questo contesto, di un alto muro in pietra di protezione, ed al tempo stesso alla venuta di colui che avrebbe ricostituito lo splendore inusitato totalmente degno di un tale luogo…