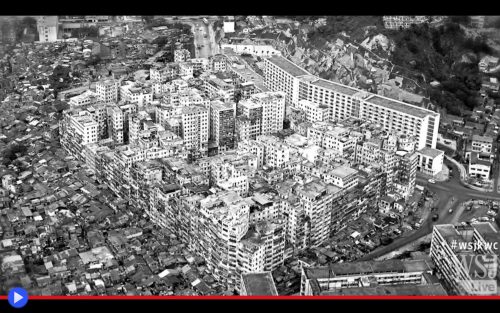

L’essere umano: creatura sociale il cui pari, assai probabilmente, il mondo degli organismi complessi non aveva mai conosciuto. Perché i polipi del corallo, i sifonofori degli abissi che formano colonie simili a meduse, o le formiche ed api in superficie, possono aggregarsi tra di loro grazie ad una predisposizione genetica innata, ma non potrebbero mai sopravvivere in solitudine. Mentre noi bipedi dall’andatura dinoccolata, abbiamo la capacità di operare scelte in merito nelle nostre alterne vite, tali da permetterci, altrettanto facilmente, di essere come l’albero solitario del deserto del Teneré, oppure un elemento fra i tanti dell’eterno bosco di querce, distrutto e ricreato sul trascorrere dei secoli distanti. Quante persone è possibile stipare in un chilometro quadrato, senza che queste siano destinate ad prossimo un futuro di follia? 25.000 come a Delhi, la capitale del prolifico sub-continente indiano? Circa 26.000 come l’isola di Manhattan, dove l’articolata verticalizzazione ha sostituito spazi che lì non ci sono, non ci saranno mai? O addirittura 44.000, la cifra raggiunta da Manila nella Filippine, null’altro che la singola concentrazione di persone più densa del pianeta? Un caso limite, di quello che comunque già era e resta il singolo paese maggiormente sovrappopolato nel complesso situazionale convenzionalmente citato. Ma non c’è limite al peggio, così di sicuro, la parola chiave diventa “dignitosamente”. Giacché non è difficile immaginare un distante futuro, in cui la costruzione di svettanti arcologie possa permettere l’attigua coesistenza di dozzine di migliaia di piccoli appartamenti dotati di ogni comfort, eppur stipati l’uno sopra l’altro come scatole di sigarette in un container dei contrabbandieri. Talle situazione, tuttavia, non ha luogo ad essere nel nostro attuale quotidiano. Né tanto meno, in quello degli anni ’70 e ’80, periodo in cui si trovò l’apice nell’Estremo Oriente un particolare insediamento, detto la città murata di Kowloon, in cui fu raggiunta l’apparentemente assurda cifra di 1.255.000 anime per Km², con una popolazione totale di 33.000: in parole povere, qui viveva molto più di una persona al metro quadro. L’uno sull’altro, all’interno di circa 300 palazzi alti fino a 10-13 piani e non più di così, a causa dell’estrema vicinanza dell’aeroporto di Kai Tak, svincolo fondamentale per la città di Hong Kong. L’unità domestica di una famiglia tipo si aggirava attorno ai 23 m², talvolta ricavati da piattaforme sospese nel vuoto, balconate ricoperte o vere e proprie piccionaie, rivettate alla meglio nelle pareti cementizie degli edifici e pericolosamente dondolanti nel vento. Le strutture massicce di un simile luogo poi, giungevano a formare, incredibilmente, un’unica massa con fessure di pochi metri appena fra un gigante e l’altro, dalle quali erano state ricavate alcune delle strade più buie al mondo. Era sempre notte, al piano terra di Kowloon. Ciò detto, un visitatore intraprendente avrebbe potuto percorrere l’intero territorio da nord a sud, grazie ai numerosi ponti di attraversamento tra un palazzo e l’alto, senza mai doversi azzardare a toccare terra.

Molti termini sono stati usati, negli anni, per riferirsi a questo luogo senza pari nella storia: città dei sogni, della notte eterna, luogo incredibile, meravigliosa dimostrazione dell’arte di arrangiarsi. Ma la realtà è che si trattò, oltre ogni dubbio residuo, di un vero incubo terrificante. L’intero agglomerato disponeva unicamente di otto tubi dell’acquedotto municipale, con punti di recupero dove venivano, al tempo stesso, lavati i panni e prelevate le taniche di acqua potabile per i propri figli e nipotini. Anche se, secondo alcune teorie, la città disponeva di alcuni pozzi risalenti all’antichità, gelosamente custoditi all’interno di zone sotto il controllo dell’elite locale. Il crimine, come potrete facilmente immaginare, dilagava incontrollato, con alcune delle più potenti triadi (le “mafie” cinesi) che proprio qui avevano stabilito le proprie sedi operative, complete di una fiorente industria della droga, del gioco d’azzardo, della prostituzione. Era raro che la polizia si avventurasse in questi luoghi, e quando lo faceva, stava molto attenta a muoversi in gruppi estremamente numerosi. L’aria era umida e malsana, con le migliaia di condizionatori che riversavano la loro acqua a livello della strada in una sorta di torrente ininterrotto, mentre le serrande di negozi e luoghi di ristorazione si sollevavano a poca distanza da indescrivibili cumuli di spazzatura, quali la modernità, probabilmente, non aveva mai conosciuto prima. Ma prima di parlare del modo in cui giunse ad esistere un luogo allucinante come Kowloon, e della sua demolizione fortunata ed al tempo stesso ingloriosa portata a termine nel 1994, sarà opportuno porci una domanda carica di sottintesi. Non vi ricorda nulla, tutto ciò?