Secondo una leggenda fu verso la fine della prima decade del XIV secolo che Gediminas, Gran Duca di Lituania, si ritrovò a condurre una battuta di caccia non lontano dall’antica capitale Kernavè, giungendo sulle sponde di un lago piacevole e tranquillo. La cui natura attraente, benché non particolarmente difendibile, avrebbe suscitato in lui il desiderio di trasferirsi qui, costruendo la tipica residenza fortificata dei signori medievali. Un castello collinare, oggi andato perduto, difeso nella stessa misura da mura solide e la conformazione stessa del territorio, che sarebbe riuscito a sopravvivergli soltanto per mezzo secolo, prima che l’inizio delle ostilità da parte dei Cavalieri dell’Ordine Teutonico portasse l’esercito di questi ultimi a bruciarlo sino alle fondamenta. Non che tale edificio, a quel punto della storia, rivestisse ancora quel ruolo di primo piano nella protezione del territorio nazionale, vista l’intercorsa costruzione di altre, ben più formidabili roccaforti. Entrambe commissionate, e successivamente abitate in sequenza, da uno dei più importanti eroi di questo paese, quel Kestutis, figlio di Gediminas, che rivestì per buona parte della sua vita il ruolo di principe, attraverso una serie di accesi conflitti dinastici, prima di acquisire brevemente il ruolo di sovrano all’età ormai avanzata di 81 anni. Non che la sua dipartita, sfortunatamente, ebbe modo di avvenire per cause in alcun modo naturali. Ma prima di giungere a tale capitolo, sarà opportuno cercare di comprendere che tipo di personalità avesse, colui che assieme al fratello maggiore Algirdas, nel 1337 aveva rovesciato il governo del minore dei due, Jaunutis, scelto per ragioni imperscrutabile dal padre per succedergli nel governo del Gran Ducato. Sempre disposto a chinare la testa e offrire la sua spada per servire, nell’interesse di un ruolo relativamente marginale nel duumvirato di famiglia, occupandosi nel contempo di quella che potremmo definire come la parte “tecnica” dell’esercizio del potere. Che in quegli anni oscuri pareva sottintendere primariamente l’organizzazione della difesa contro un nemico formidabile e strategicamente superiore. Ormai da oltre un secolo proclamato come legittimo bersaglio di una crociata con il beneplacito dell’istituzione papale, lo stato parzialmente pagano della Lituania aveva subito un lungo assedio economico ed occasionalmente militare da parte dei due ordini cavallereschi dei Teutonici e Livoniani. Abbastanza da giustificare, nella mente del condottiero secondogenito, l’edificazione e mantenimento di strutture difensive di maggiore efficienza. A partire dall’ulteriore grande castello precedentemente edificato a Trakai, una roccaforte peninsulare tra i due rami del lago Galvé e quello di Luka, da utilizzare come residenza negli occasionali momenti di tranquillità. Ma per resistere ai reiterati attacchi dei tedeschi, Kestutis ben sapeva che sarebbe servito qualcosa di meglio, il che l’aveva portato attorno al volgere del XIV secolo a dare inizio alla costruzione della sua opera più notevole e duratura. Una magione inespugnabile sopra l’isola più grande del lago, collegata alla terra ferma soltanto da uno stretto ponte facilmente difendibile, altrettanto rapido da far inabissare ogni qual volta se ne presentasse la necessità. Come sarebbe avvenuto puntualmente nello stesso anno in cui i fratelli presero il potere, con l’assedio dei cavalieri destinato ad interrompersi soltanto con la morte del Gran Duca Algirdas, e la successiva fragile pace stipulata dal figlio e successore Jogaila. Iniziò quindi un periodo altrettanto travagliato per il paese, con i Teutonici che continuavano a razziare oltre i confini, indifferenti agli accordi presi e la necessità di mantenersi alleati dell’Ungheria, un obiettivo perseguito da Kestutis fingendo di convertirsi al cristianesimo. Quando nel 1381 Jogaila, ancora privo di eredi, venne temporaneamente preso prigioniero dal nemico, momento in cui l’ormai anziano zio a suo volta fuggito da una cella del castello di Malbork grazie all’aiuto del servo Alfas, decise finalmente di assumere il ruolo di Gran Duca. Dando inizio a un regno che sarebbe durato soltanto appena un paio d’anni: poiché fu l’inizio, sostanzialmente, una sanguinosa guerra civile.

Perché quel giorno sono intervenuto, vedendoti raccogliere formiche di velluto

La giovane donna soprannominata tra i compagni di giochi della tribù col termine numerico Hetasp seguì l’amico Cheoj, nipote del decano dalla lunga barba bianca, nell’incombenza assegnatogli da questi per risolvere un problema della loro piccola comunità pedemontana. “Una cura… Per il raffreddore” disse il ragazzo “Secondo le antiche tradizioni. Più che un rituale della festa: la pozione preparata con precisi gesti ed ingredienti, in base alle canzoni tramandate dalle 427 generazioni dei Tohono O’odham.” Coda di lucertola, occhio di corvo. E soprattutto una manciata di quei semi/frutti bianchi e ricoperti di una candida peluria, appartenenti ad una pianta che la gente del deserto di Sonora definiva “Piccolo fetore” e l’uomo bianco proveniente dalla Spagna hediondilla, “la puzzolente” o creosoto, per l’odore simile all’olio minerale creato dalla legna carbonizzata. Non che avessero buon gusto, visto il soprannome assegnato al loro popolo di Papago o “Uomini dei fagioli”. “A me neanche piacciono i fagioli” pensò lei. “…Ci siamo” disse allora. Avvicinandosi arricciando il naso al verde oggetto degli odierni desideri, i fiorellini gialli sopra i rami contorti non più alti di un paio di metri, la mano destra già protesa ad afferrare uno dei numerosi pom-pom bianchi abbarbicati ad essi, individualmente non dissimili dal dente di leone dei prati nostrani. Quando sollevando il sopracciglio, vide coi suoi occhi quello che chiunque sarebbe stato pronto a definire come niente meno che… Surreale: “Si è mosso! Si è spostato senza vento!” Esclamò, tentando con ostinazione di afferrare il pisacane che correva in direzione perpendicolare alle sue dita disposte ad abbrancare la sterpaglia, quando Cheoj, facendo un balzo agile in avanti, la gettò di lato mentre anteponeva l’avambraccio all’avanzata della strana piccola presenza semovente. E fu allora, con un’esclamazione soffocata, che Hetasp capì quello che stava per succedere. Perché il “seme” si era arrampicato sopra il braccio di lui. E sollevando la sua testa ornata da una paio di lunghe antenne nere, aveva spalancato un paio di mandibole crudeli, pronte a chiudersi causando il ferimento del suo coraggioso salvatore. Ma la cosa più preoccupante stava per succedere all’altro lato dell’insetto, da cui sporgeva, come il dardo di un’arciere, la più vistosa approssimazione acuminata di una lancia da guerra.

Temere… Una formica solitaria? Improbabile. Dopo tutto anche le più diffuse portatrici zampettanti del fuoco d’imenottero, le invasive Solenopsis, sono in grado di creare poco più che irritazioni pruriginose e addirittura la Hymenoptera Clavata, l’atroce formica proiettile della giungla sudamericana, dev’essere impiegata in quantità notevoli all’interno dei guanti punitivi usati come rito d’iniziazione dagli indigeni del popolo dei Mawè. Ed in effetti anche nei momenti in cui svariati esemplari della nostra odierna mutillide, anche detta “formica di velluto” per l’affascinante manto simile alla peluria di un orso polare (o lo scienziato pazzo di Ritorno al Futuro) sussistono amichevolmente sulla stessa pianta dal diffuso impiego medicinale, scientificamente chiamata Larrea tridentata, è raro che si mostrino cooperative l’una all’altra. Questo perché nonostante il nome e la chiara assenza d’ali, costoro non sono affatto delle formiche. Bensì creature parassite appartenenti alla superfamiglia Vespoidea. È abbastanza per riuscire a guadagnarsi una ragionevole distanza di sicurezza verso i margini del Chaparral?

L’incomprensibile incontro notturno con gli gnomi automobilistici di Wollaton Park

Era una serata tetra e prevedibile, tra le verdeggianti campagne circostanti la città di Nottingham, nell’omonimo contea di britannica delle East Midlands. Quando l’allegra brigata composta da sette bambini tra gli 8 e 10 anni della scuola elementare di Radford, indifferente alla giurisdizione di qualsiasi sceriffo reale o immaginario, scavalcò la recinzione al fine d’introdursi nella proprietà privata ai margini della tenuta elisabettiana di Wollaton Hall. Una di quelle grandi e distintive case di campagna, appartenute alla prestigiosa nobiltà britannica, prima che il cambiamento dei tempi e delle priorità portasse l’antica famiglia a trasferirsi in un contesto più urbano gestibile, permettendo in questo caso la trasformazione delle mura nel Museo di Storia Naturale della città. Non che in quel 29 ottobre del 1971, alcuno di costoro fosse interessato a scheletri di dinosauro o vecchi fossili, tanto più che l’istituzione pubblica ormai vecchia di 45 anni risultava ovviamente chiusa alle 8:30 di sera. Ciò a cui essi agognavano, di contro, risultava per quanto sappiamo allineato maggiormente a quell’aleatorio ed ineffabile bisogno, tipico delle giovani di menti, di vivere un qualche tipo di memorabile avventura o vicenda, di cui poter narrare ai propri amici e compagni di scuola. E quale miglior luogo… Di questo? Selvaggio, ombroso, impenetrabile, sconosciuto ed esoterico erano tutti aggettivi altrettanto validi, al fine di descrivere quell’area boschiva e parzialmente paludosa, ove cervi, volpi, scoiattoli e altre creature si aggiravano nella più assoluta libertà, noncuranti della distanza di appena qualche centinaio di metri dai margini del pericoloso ambiente cittadino. Fu a questo punto, secondo la narrazione di cui disponiamo nell’accurata intervista effettuata dagli insegnanti e psicologi della loro scuola la mattina successiva, che il gruppo ebbe l’iniziativa di separarsi. Con due tra i più cresciuti che s’inoltrano tra i tronchi, camminando sul sentiero parallelo allo stagno fangoso al centro della palude, finché all’improvviso non ebbero l’occasione di scorgere “qualcosa” tra le cime degli alberi. Un movimento rapido e inqualificabile, subito seguito dall’occorrenza di una serie di eventi tanto inspiegabili da poter rientrare a pieno titolo nella catalogazione d’incontri sovrannaturali del terzo tipo. Con per protagonisti, per inciso, non quegli esseri con grandi teste ed occhi provenienti da pianeti lontani, bensì una presenza folkloristica assai più familiare dei racconti e leggendari europei: il comune gnomo di foresta, con tanto di cappello, lunga barba bianca ed abiti di colore blu e rosso. Ma connotati da un contesto indubbiamente aggiornato per essere al passo dei tempi e la modernità, visto come il primo palesarsi del piccolo popolo, i cui membri furono successivamente descritti dai bambini come “non più grandi di una bambola” sarebbe stato riportato vederne alcuni raggruppati a due a due, in quelle che potevano soltanto essere delle bizzarre automobiline tondeggianti con carrozzeria trasparente, che costoro guidavano agevolmente sopra la superficie fangosa della palude. Ciò che segue è l’unica parte ragionevole del racconto, con gli spettatori accidentali della scena che si mettono a correre, inciampano e cadono nel fango. Per poi raggiungere i margini del boschetto e riunirsi al resto del gruppo, inclusi i bambini più giovani. Ed è allora che la storia entra nel vivo: poiché lungi dal desistere dal proprio “inseguimento” gli gnomi si palesano a questo punto in una vera e propria parata: 30 veicoli da quattro ruote e due occupanti ciascuno, ordinatamente in fila mentre inseguono i bambini in giro per il parco, terrorizzandone alcuni fino alle lacrime, finché non riescono finalmente, ormai stanchi ed affannati, a raggiungere i confini di Wollaton Park. Per poi narrare ai propri genitori, come giustificazione alla condizione dei propri abiti e l’orario tardo di ritorno a casa, puntualmente quello che credevano (?) di aver vissuto. In altri luoghi e tempi, simili eventi non avrebbero fatto particolare notizia. Dopo tutto, quello che fanno i bambini è inventare storie, giusto? Ma in questo caso, c’erano alcune ragioni di contesto e precedenti tali da non permettere di accantonare la vicenda con particolare ed immediata facilità…

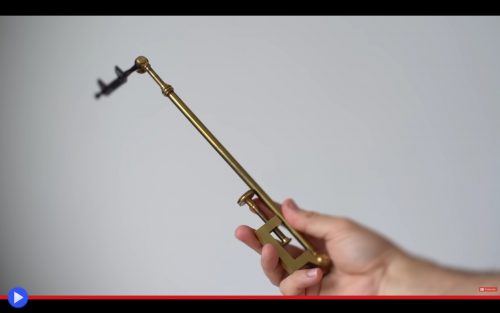

La camera lucida, ultimo scalino tecnologico prima dell’invenzione della fotografia

È una fondamentale idiosincrasia della società contemporanea, nonché prova pratica dell’influenza delle immagini fittizie sul nostro stile di vita, se dinnanzi ad una scena o luogo memorabile, c’è sempre un’alta percentuale di persone che l’osservano mediante un’interfaccia tecnologica intermedia. L’oggetto creato per immortalare ciò che siamo indotti ad osservare, incorporandolo all’interno di pellicola, rullino o scheda di memoria in silicio e plastica, diviene in questo modo anche un’affettazione, ovvero il metodo per connotare l’effettiva acquisizione esperienziale degli eventi. E quante volte, nella comunicazione fatta di stereotipi del buon pensiero, ci siamo sentiti ripetere o abbiamo pronunciato noi stessi le seguente parole: “Metti giù quel cellulare/fotocamera ed osserva, vivi, affidati alla tua memoria.” Ah, se soltanto gli antichi maestri della pittura avessero seguito un simile consiglio! Probabilmente al giorno d’oggi avremmo da studiare un numero molto minore di capolavori… Ed i programmi di storia dell’arte sarebbero ancor più brevi di quelli d’educazione fisica, con buona pace di chi organizza gli orari di lezione all’interno dei migliori licei. Col che non voglio certamente dire che personaggi del calibro di Jan van Eyck (1390-1441) Lorenzo Lotto (1480-1557) e Johannes Vermeer (1632-1675) avessero a disposizione un primissimo modello di Samsung o Apple iPhone 3G, sollevando la questione dei viaggi interdimensionali ed attraverso l’asse scorrevole del tempo; quanto piuttosto la più ragionevole approssimazione della loro funzione fotografica, presentata in una guisa ed un livello d’ingombro alquanto fuori misura. Quello, per l’appunto, di una vera e propria tenda o grossa scatola con un piccolissimo foro, da cui lasciar filtrare una piccolissima quantità di luce da un paesaggio o scena assolata. Con il risultato totalmente naturale di ottener la proiezione invertita dell’immagine, sopra la parete tenebrosa antistante. Molti furono i manuali, ed altrettante le parodie umoristiche, relative al duro lavoro del pittore intento a ricalcare i propri disegni preparatori infilandosi all’interno del pertugio, strategicamente collocato innanzi al soggetto scelto per essere trasferito su carta. E sto qui parlando, sia chiaro, della camera obscura, un principio noto in via teorica, almeno dai primi esperimenti sulla luce documentati dall’architetto bizantino del sesto secolo, Antemio di Tralle, ma conosciuto e disponibile su larga scala non prima di dieci secoli da quel tempo. Utilizzato per quanto ci è dato comprendere, o desumere a seconda dei casi, a sostegno d’innumerevoli quadri famosi, dipinti con assurda precisione matematica proprio perché creati tramite l’impiego di una macchina, sebbene di un tipo particolarmente semplice da concepire ed implementare. Il che sarebbe a un certo punto andato incontro ad una radicale alterazione della sua importanza, quando nel 1806 venne introdotto sul mercato qualcosa di migliore sotto ogni punto di vista rilevante: (più) portatile, privo di irrimediabili distorsioni ottiche, adattabile ad una maggiore quantità di situazioni. E soprattutto, privo delle specifiche condizioni d’utilizzo in materia d’illuminazione, non necessitando più dell’impiego e montaggio di assurdi rifugi mobili prima di appoggiare solennemente lo strumento di disegno sulla pagina oggetto della propria creatività. Il suo nome, questa volta, era camera lucida come delineato dallo stesso inventore, il chimico e polimata inglese William Hyde Wollaston (1766-1828) sebbene il principio di funzionamento fosse sostanzialmente diverso a tal punto da quello dell’approccio esistente, da porlo letteralmente all’opposto all’interno del suo specifico campo d’impiego. In ogni campo, tranne quello pratico dell’effettiva necessità a cui doveva offrire una soluzione…