Il concetto della competizione sportiva come una fonte di pura soddisfazione intellettuale è un’invenzione piuttosto recente, che nasce dalle garanzie di un mondo benestante, industriale e moderno. Persino adesso, sui campi delle Olimpiadi estive e invernali, si respira un’aria tutt’altro che pacifica, con frecce volanti, fucili squillanti, giavellotti spiraleggianti ed altri implementi similari, che soltanto in tempi molto recenti hanno perso una buona parte delle loro connotazioni naturalmente guerrafondaie e deleterie, surclassati da nuove, più letali tecnologie. C’è però la tradizione secolare di uno sport praticato unicamente dalla Royal Navy, la marina militare inglese, in cui la preparazione atletica dei partecipanti trova la sua applicazione in un contesto ancor più strettamente legato alle guerre di oggi, proprio perché nato negli anni turbolenti di un’epoca, e una sfortunata regione geografica, che ancora risuona dell’eco dei colpi dell’artiglieria. Praticamente, quelli erano gli stessi cannoni che qui rivediamo, in un video del 1997, trasportati a spalla da due gruppi di soldati, nel tentativo di guadagnarsi l’ambìto premio di un modellino in bronzo, commemorazione di una delle battaglie più famose della storia britannica moderna. La statuetta in questione rappresentava una squadra di marinai al momento dello sbarco dalle navi HMS (Her Majesty’s Service) Terrible e Powerful sulle coste del Sudafrica, a 1500 Km circa da Città del Capo, nel 1899. Furono loro che, seguendo un ordine quasi impossibile dell’allora capitano Percy Scott, smontarono 6 potenti cannoni navali per portarli lungo un tragitto accidentato, oltre aspre colline e fin sulle mura di una città assediata. E salvarono la situazione.

L’episodio si svolse a Ladysmith, un importante centro abitato sito fra le due Repubbliche Indipendenti Boere, fondate dai pionieri e dagli agricoltori, detti afrikaner, che si erano imbarcati per cercare fortuna all’altro capo del mondo. Come ogni altro luogo remoto di quel particolare frangente storico, però, apparteneva, almeno in teoria, anche ad un’altra giurisdizione: quella dello sconfinato impero della regina Vittoria d’Inghilterra, fondato sulla certezza di uno stato di diritto imprescindibile e assoluto. La cui marina era talmente forte da poter cancellare il detto “Tra il dire e il fare…” Tranne che in un caso: quando in mezzo alle due cose, come a volte inevitabilmente capita, non c’era il mare, ma il suolo.

La coesistenza dei due stati di Orange e Transvaal, calvinisti e olandesi, con le colonie sudafricane inglesi era così difficile che ben presto si giunse ad uno stato di rottura; la ragione, neanche a dirlo, fu la competizione per una risorsa naturale: l’oro. Con la scoperta dei ricchi giacimenti nascosti all’interno del canale di Witwatersrand, accorsero subito da tutta Europa decine di migliaia di avventurieri, abbastanza perché fosse fondata, praticamente nel giro di una notte, la città di Johannesburg, orgogliosamente battente bandiera di sua maestà britannica. Questo, a detta di molti, fu la goccia che fece traboccare il vaso. Il 12 ottobre 1899 i boeri mossero guerra all’Inghilterra.

La campagna offensiva dei due stati fu inizialmente costellata da una lunga serie di vittorie, sopratutto grazie alla più approfondita conoscenza del territorio. Gli Inglesi, dal canto loro, commisero gravi errori strategici nella disposizione delle loro difese. In quella che diventò nota come “la settimana nera”, gli odiati rappresentanti d’Albione furono scacciati dalle città di Stormberg, Magersfontein e Colenso. Si giunse quindi all’assedio del forte inglese di Ladysmith, dove, come dicevamo, avvenne la fatale svolta. Nel rovesciamento delle sorti di questa guerra si può ritrovare il seme dell’inarrestabile progresso tecnologico, ad opera di un grande ingegnere d’artiglieria. In ogni armata, del resto, occorre qualcuno che sappia pensare fuori dagli schemi, disponendo delle sue risorse al di fuori del senso comune; in questo particolare caso, l’eroe fu Sir Percy Scott, con i suoi cannoni improvvisamente semoventi, in grado di scomparire dalle coste e portare sollievo alle truppe di terra, a centinaia di chilometri di distanza.

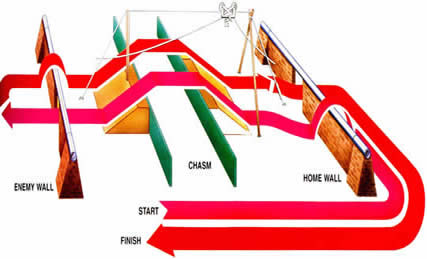

Le difficoltà della sua lunga marcia, compiuta con 6 armi dal peso di quasi 600 Kg l’una, sono difficili da immaginare. Fortunatamente, farlo ci riesce più facile osservando l’antica competizione sportiva di squadra della gara dei cannoni, un’usanza secolare che è andata per lo più perduta alle soglie del 2000, nell’ottica di una riduzione delle spese governative giudicate non necessarie. La field gun competition era l’evento culminante della grande manifestazione militare inglese del Royal Tournament, la cui prima edizione risale al 1880. Fino a pochi anni fa, due gruppi di artiglieri s’inseguivano a questo modo, annualmente, lungo un difficile percorso in tre tappe, smontando l’arma dall’affusto per farla scivolare lungo un cavo di sospensione lungo 9 metri, cambiando due volte le ruote e sollevando il proprio pesante pezzo d’artiglieria, oltre due muretti alti un metro e mezzo ciascuno. La coordinazione dei partecipanti, nonché la loro forza fisica, davano origine ad uno spettacolo semplicemente unico al mondo.

Benché non venga più trasmessa sulla TV nazionale, l’antica gara dei cannoni continua ad essere inscenata nei college militari, ad opera di riservisti e associazioni culturali. Nata dall’episodio di un momento di crisi internazionale, che ancora getta la sua ombra sui drammi odierni della regione sudafricana, questa commemorazione riporta in auge due grandi verità, tradizionalmente espresse nella lingua lingua dei latini: nihil difficile volenti (nulla è arduo per chi lo vuole) e ultima ratio Regum, quello che Luigi XIV di Francia faceva scrivere sopra ciascuno dei suoi amati cannoni. Che erano, e dovrebbero tuttora essere: “L’ultimo argomento dei Re”. Piuttosto che il primo!

Via: Royalnavalmuseum, JonFord