Secondo una leggenda delle origini del Cristianesimo nell’Europa settentrionale, un monaco di nome Willibrod raggiunse sul finire del VII secolo una landa remota, oltre la costa della Germania e costituita da un arcipelago di due isole, complessivamente non più grandi di quattro chilometri quadrati. Qui egli ebbe ad incontrare un popolo nativo, selvaggio e retrogrado, che venerava un pozzo ed una misteriosa mandria di bovini. Allorché ispirato da Dio in persona, egli bevette l’acqua del pozzo e si nutrì della carne delle mucche sacre, il sant’uomo ebbe a suscitare il senso critico degli abitanti; poiché se lui poteva commettere dei tali sacrilegi e sopravvivere all’ira degli Dei, invero al mondo doveva esistere un Potere più grande. Incontrastato, di fronte a qualsiasi altro. In un’altra versione della storia, ambientata qualche decennio dopo, Willibrod sbarcò appena in tempo per salvare un ragazzo che doveva essere sacrificato al mare tramite il sollevamento della marea. Convincendolo a convertirsi appena in tempo, il che avrebbe impedito all’acqua di salire abbastanza da riuscire ad annegarlo. Un vero e proprio miracolo dunque, che avrebbe contribuito in seguito a renderlo santo, ma anche a far cambiare il nome di questo piccolo satellite del Vecchio Continente da Fositeland, proveniente da Forseti, Aesir della giustizia norrena, ad Heiligland in Alto Germanico, ovvero Terra Sacra. Destinato poi ad elidersi in Heligoland nel tedesco moderno, ed ancor più brevemente Helgoland per i parlanti di lingua inglese. Idiomi corrispondenti ai due popoli che più di ogni altro avrebbero combattuto, sofferto e discusso diplomaticamente per le rispettive competenze in merito, causa l’importanza strategica che questo particolare luogo, più di molti altri, si sarebbe trovato ad avere.

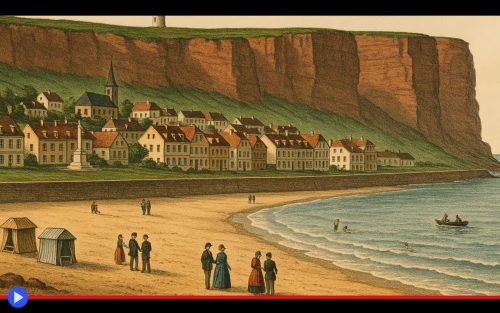

Dal punto di vista geologico sia l’isola principale, che la sua vicina e più piccola Dune, risultano composte da roccia sedimentaria di colore rosso, appoggiata su uno zoccolo dello stesso sostrato candido, e qui invisibile, che altrove giunse a costituire le bianche scogliere di Dover. Con un profilo rialzato rispetto al livello dell’oceano, tale da garantire la presenza di almeno un alto, residuo faraglione costiero detto Lange Anna, “L’alta Anna” che oggi parrebbe nell’ultima fase della sua esistenza, essendo destinato entro una manciata di generazioni a precipitare nuovamente negli abissi che lo avevano un tempo generato. Lungamente trascurate fino all’inizio dell’epoca moderna, causa l’esistenza di molte alternative vie d’accesso alla foce dell’Elba e gli altri fiumi della costa tedesca, l’arcipelago di Helgoland iniziò ad entrare nel mirino della grandi nazioni nel XIX secolo, quando durante le guerre napoleoniche l’ammiraglio Thomas MacNamara Russell lo conquistò per Giorgio III del Regno Unito, ottenendo conseguentemente un documento redatto dalla Danimarca, del cui territorio le due isole facevano nominalmente parte in base alle divisioni dei distretti marittimi settentrionali. Fu l’inizio, essenzialmente, della fine per la landa dove “Non esistevano banchieri né avvocati, e nessun crimine. Dove le tasse non esistono e i traghettatori non chiedono mai la mancia.”

Impugnando a questo punto quello che la storia avrebbe definito il trattato di Kiel (14 Gennaio 1814), l’Inghilterra avrebbe fatto di questi luoghi una base militare stabile, sebbene non particolarmente elaborata, finché nel 1890 finendo per considerarla eccessivamente esposta decise di scambiarla con la Germania, mediante un ulteriore accordo definito di Heligoland-Zanzibar (1 luglio 1890) perché consistente nello scambio per la distante isola in territorio africano.

Ciò detto, trasformata in sede importante per la marina dell’Impero Tedesco, la coppia di isole sarebbe diventata un bersaglio legittimo durante la prima guerra mondiale, con i britannici fortemente intenzionati a riprendersela come base di partenza per i propri assalti lungo le coste antistanti. Il che avrebbe portato alla sanguinosa e dispendiosa battaglia del 1914, in cui 31 cacciatorpediniere e due incrociatori sotto il comando del Commodoro Reginald Tyrwhitt tesero un agguato alla flotta continentale e la sconfissero, portando nuovamente all’installazione sulle coste della bandiera di Sua Maestà. Al termine del grande conflitto, dunque, sull’isola principale non restava alcuna installazione militare, condizione destinata a durare fino al 1937, quando il governo nazista iniziò ad installare dei bunker nel sottosuolo, porti ed un piccolo campo aereo sull’isola di Dune, dove sarebbe stata sperimentata l’usabilità di una speciale versione del caccia Bf 109, concepito per l’uso futuro a bordo di una portaerei che non venne mai costruita. Ciò fu, sostanzialmente, l’inizio della fine per la vita pacifica di questa terra, sottoposta a severi attacchi aerei dal dicembre del 1939, il più devastante dei quali vide il coinvolgimento di ben 24 bombardieri Wellington, in due ondate successive destinate a scaricare sulle isole un totale di 7.000 ordigni. Molti dei quali, si stima, potrebbero ancora trovarsi sotto il suolo delle spaziose spiagge ed i verdeggianti altipiani di Heligoland. Il che, tuttavia non fu ancora il capitolo più terribile dell’aspra vicenda. Quando nel 1947 le truppe britanniche d’occupazione, con una precisa scelta logistica ma anche di propaganda, diedero inizio al progetto perverso del cosiddetto Big Bang, o British Bang, consistente nella detonazione sistematica di 6.700 tonnellate di esplosivi destinati, in linea di principio, a distruggere le infrastrutture residue dei vecchi punti d’approdo per le navi e i sommergibili tedeschi. L’esplosione, avvenuta infine il 18 aprile di quell’anno, fu probabilmente la più grande escluse quelle nucleari ad essersi mai verificata fino a quel momento e portò a significative modifiche nella forma dell’isola principale. Con il crollo di svariati declivi, lo sbriciolamento delle antiche pietre e la creazione di un plateau centrale, che sarebbe stato in seguito chiamato Mittelland o Terra di Mezzo.

Fu un momento tragico per gli abitanti, ancora una volta deportati e lasciati senza le proprie dimore, che avrebbero tuttavia iniziato ben presto a ricostruire. Questo perché Helgoland, nel nuovo ordine europeo e pur facendo nominalmente parte della Germania Occidentale, poteva effettivamente beneficiare di uno stato amministrativo speciale privo di tassazione sui commerci, il che ne faceva uno dei duty free più vasti al mondo. Qui avrebbe dunque iniziato a fiorire assieme all’originario mestiere della pesca, nella seconda metà del XX secolo, un commercio molto redditizio di sigarette, bevande alcoliche, profumi ed orologi, acquisti tanto di successo tra i marinai di passaggio quanto per il turismo rinnovato che desiderava sperimentare, almeno una volta, la remota pace e tranquillità situazionale del freddo Mare del Nord. Oltre alla natura sorprendentemente selvaggia ed incontaminata, con le vaste quantità di foche che approdano regolarmente sulle coste delle due isole a riposarsi, incuranti della popolazione umana superiore al migliaio di anime, nonché una varietà notevole di uccelli migratori in rotta per i luoghi dove dovranno compere le proprie fondamentali imprese riproduttive.

Giacché di confini, giurisdizioni rispettive e devastazioni progettate simili pennute o pinnute creature non conservano alcun tipo d’interesse. E sarebbe difficile negare come, nonostante i molti ed artificiali problemi che condizionano la vita degli animali, ciò abbia il merito di migliorare la qualità della loro esistenza sul caotico e sovraffollato terzo pianeta del Sistema Solare.