Di un po’, lupo di mare, hai mai sentito di qualcuno che sia riuscito a tornare dall’armadietto del vecchio Davy Jones? Il cumulo di ossa sogghignanti, perennemente attaccato alla sua bara, che riemerge al termine del giorno per chiamare giù gli incauti, i derelitti, coloro che non sanno rispettare la dura lex di chi fa muovere le navi. Spauracchio del mondo nautico, uomo nero degli abissi. Se di uomo è ancora lecito, nel caso presente, mettersi a parlare. Eppure fu tentato a più riprese, come sappiamo a partire dal XVII-XVIII secolo, d’ingentilire per quanto possibile l’allegorica figura, attribuendogli un contegno e aspirazioni condivise nonché, in determinate circostanze, l’esperienza comprensibile di una vita di coppia. Con l’unica signora che, tra tutte, avrebbe potuto amare un mostro antropomorfo con gli zigomi di un pescecane. Una strega, chiaramente. Nata dall’esclamazione folkloristica che, di dice, alcuni marinai italiani fossero abituati a pronunciare nel momento in cui un severo fronte tempestoso soleva appropinquarsi agli scafi: “Madre cara!” (Invocando, presumibilmente, la benevolenza della Vergine Maria). Eppur mai ebbe ragion di palesarsi, nella storia dei timoni e delle ancore navali, un fraintendimento più improbabile di questo. Giacché gli anglofoni che praticavano il mestiere di Ulisse, com’era loro prerogativa, iniziarono a pensare che il richiamo fosse destinato all’aleatoria quanto determinante Mother Carey, colei che in qualche modo, cavalcava o risiedeva nel circolo dei venti che piombavano sulle onde dagli strati superiori dell’atmosfera. Rimanendo del tutto invisibile agli occhi umani, ma non così i suoi messaggeri alati, o servitori sovrannaturali che volendo esorcizzare la paura, venivano associati al pennuto domestico per eccellenza, l’abitatore dei pollai rurali.

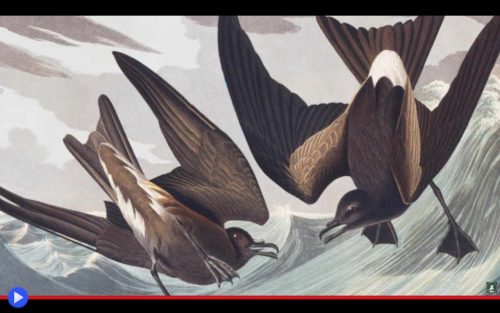

Fin dai tempi antichi era comune percezione, d’altro canto, che ciascuna praticante delle arti maligne fosse accompagnata da un suo familiare, l’animale magico che poteva essere un gatto nero, un gufo, un corvo loquace… O nel caso della maga marittima “per eccellenza”, l’unica creatura in grado di volare indisturbata, non importa quanto il clima potesse essere avverso. Anche detta, proprio per questo, procellaria o uccello delle tempeste. Un membro della famiglia degli idrobatidi o petrel, nome onomatopeico riferito al suono (“pit-pat”) prodotto dalle sue piccole zampe mentre battono sulla superficie del mare mentre svolazza alla ricerca di pesci, molluschi ed altre prede facili da catturare. Quasi totalmente nero nel caso delle specie più comuni, lungo 15-20 cm e dotato di uno stile di volo alquanto particolare. Che lo farebbe assomigliare, nella definizione di alcuni, ad una sorta di bizzarro pipistrello dei mari…

Non è chiaro chi abbia varato per primo l’espressione idiomatica di Mother Carey’s chickens (Polli di Madre Carey) per riferirsi normalmente ad una delle due specie più comuni di procellaria, quella europea della zona paleartica, Hydrobates pelagicus, e il non direttamente imparentato, ma simile per comportamento ed aspetto, uccello tempestoso di Wilson, l’Oceanites oceanicus dei mari meridionali. Partecipanti di una danza migratoria ideale che li avrebbe portati, attraverso i millenni intercorsi, al possesso di zone di diffusione tra le più vaste degli uccelli marini. Soltanto una manciata, tra le specie di idrobatidi e famiglie adiacenti, presenta effettivi rischi di estinzione facendo di questa tipologia di volatili una visione particolarmente comune. Il che avrebbe massimizzato, anche grazie alla loro capacità di abbeverarsi di acqua marina grazie all’uso dei tubuli filtranti incorporati nel becco, la diffusione delle credenze folkoristiche sui loro presunti poteri sovrannaturali. Il che li avrebbe aiutati, paradossalmente, a sopravvivere. Visto il modo in cui gli uomini di mare, contrariamente agli abitanti esclusivi della terra ferma, sono soliti tenere a rispettosa distanza ciò che non capiscono, evitando di arrecargli danno pena la terribile vendetta del Dio Nettuno. Ricordate, a tal proposito, l’albatro latore di un atroce karma nell’eponimo componimento poetico di Samuel T. Coleridge. Così come altri autori, nei secoli successivi, avrebbero redatto versi eleganti sulla drammatica prerogativa della moglie del temuto Jones e i portatori alati della sua novella di superficie. Come John Masefield nel 1902, intento a descriverne l’aspetto falsamente conturbante nel suo Mother Carey (as told me by the bo’sun) “I’m arter a plump, young, fine, / Brass-buttoned, beefy-ribbed yound seam’n / So as me ‘n’ my mate kin dine.” (“Sto cercando un giovane marinaio, bello in carne, ben vestito con bottoni d’ottone, così che io ed il mio compagno possiamo mangiare.”)

Questioni non esattamente al centro dei pensieri di quei “polli” la cui sopravvivenza è sempre stata collegata al poter scegliere delle isole d’approdo ragionevolmente prive di occupazione umana, e soprattutto di nemici incontrastabili come ratti, gatti, volpi ed altri predatori dei nidi. Che vengono creati all’interno di una buca o tunnel scavati dall’uccello nella terra friabile, riutilizzati anche a distanza di anni, dove viene in genere deposto un singolo uovo. Il cui piccolo verrà nutrito, successivamente alla schiusa, dalla madre amorevole tramite l’impiego di una secrezione rossiccia rigurgitata dal suo becco, come effetto collaterale della digestione del pasto elettivo di ciascuna giornata. Fino al primo decollo del nuovo nato, incline a verificarsi tra i 56 ed 88 giorni dopo la frammentazione del guscio. Per una durata complessiva della vita che tende ad estendersi, in condizioni ideali, fino agli 11-12 anni di età.

Alternativamente rappresentata dai primi stampatori popolari come una donna anziana in groppa a una scopa, oppure una giovane attraente col velo ispirata alle raffigurazioni tradizionali della Madonna, Madre Carey inizio dunque a poter fare affidamento in qualità di attributo immediatamente riconoscibile sulla presenza di almeno una o due procellarie, appollaiate sulle proprie spalle, in bilico sui polsi o intente a volargli attorno, mentre perlustrava con occhio attento le increspature ripetute del suo vasto regno marino. Interessante, a tal proposito, il titolo di “M.C. e i suoi polli” utilizzato indipendentemente da Charles Kingsley per diverse illustrazioni nel suo libro di fiabe The Water-Babies (1863) della donna in atteggiamento amorevole con gli uccelli e da John Gerrard Keulemans nel 1877 in cui la strega appare in volo circondata da un intero stormo mentre si prepara a scatenare la propria incontenibile furia. Una rappresentazione, visivamente riconoscibile, dell’incommensurabile dualismo intrinseco del rapporto tra uomo e natura, in alcun modo riducibile a termini chiari senza l’impiego di metafore prese in prestito dal mondo del folklore e della mitologia. Spesse volte, imponendo deleterie conseguenze improprie sulla reputazione degli animali. Ma non sempre o necessariamente durature, grazie al filtro sempre utile della razionalità moderna.