Benvenuto, esploratore, nella terra fiammeggiante del Nord. Diverse cose avranno suscitato la tua attenzione. Il paesaggio d’innevati rilievi, inframezzato da valli fertili e accoglienti, grazie all’effetto del suolo vulcanico creato sin dai tempi della Preistoria. I fiumi freschi e limpidi che scorrono dalle remote fino al mare. La pressoché totale assenza di foreste, quasi come se il concetto d’albero, a queste latitudini, non fosse in alcun modo allineato con le condizioni climatiche e le caratteristiche ecologiche vigenti. Eppure scoprirai, camminando negli stessi luoghi dei Vichinghi di un tempo, l’occasionale albero solitario, generalmente un esemplare di betulla, salice o sorbo. Potenzialmente sopravvissuto grazie al contributo della popolazione umana. E in un distretto della parte orientale del fiordo Skaga, quella che parrebbe da ogni aspetto rilevante una curiosa forma di escrescenza vegetale. Rettangolare vista di profilo, finché il gioco della prospettiva non permette d’identificarne la superficie apicale, che si estende in senso obliquo verso il terreno. Un tetto a dire il vero, sebbene ricoperto da ciò che in circostanze comuni non saresti incline ad aspettarti: terra ed erba strettamente interconnesse ovvero per riassumere in un singolo termine, la stessa familiare torba del terreno antistante. In una configurazione che ricorda quella di una casa stereotipica, con due principali tratti di distinzione: la porta lignea con due campane appese, che permette di accedere ad un recinto circolare anch’esso ricoperto di fili verdeggianti ove si trova un silenzioso cimitero. Ed una banderuola segnavento finemente ornata, con la dicitura parzialmente cancellata di 167_. Opera, si dice, del famoso intagliatore Gudmundur Gudmundsson detto “il Falegname” su commissione del vescovo Gísli Þorláksson, così come il resto della Grafarkirkja (“Chiesa del Santo Sepolcro”) nella sua forma fisica attuale, risalente a una fedele ricostruzione del XVII secolo sulla base di un edificio precedente di almeno cinquecento anni. E che sarebbe stato originariamente eretto dal vescovo della diocesi su gentile concessione del re d’Islanda, come anche riportato a chiare lettere nella saga di Sturlunga (XIV secolo). Quando era del tutto comune, come lo sarebbe rimasto particolarmente a lungo, per la gente di qui vivere all’interno di residenze costruite con metodologie simili, considerate migliori nell’isolamento degli occupanti dalle basse temperature rispetto alle comuni alternative in legno o pietra. Sebbene caratterizzate da esigenze di mantenimento decisamente più significative, con la sostanziale necessità di ricostruire almeno il tetto praticamente una volta l’anno. Il che non risultava essere, possiamo immaginare, altrettanto complesso o gravoso per un edificio di culto, utilizzato in tal senso dall’intera popolazione locale…

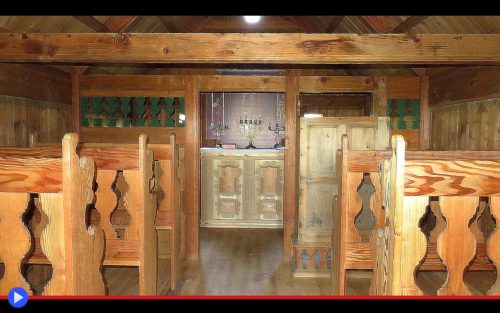

Facente parte come giurisdizione della piccola comunità pastorale di Gröf á Höfðaströnd, la Grafarkirkja è oggi considerata un’importante testimonianza architettonica del passato nazionale, con multipli livelli di tutela in merito alla sua manutenzione, l’accessibilità ai turisti e l’importanza di mantenere integro il suo aspetto attraverso le generazioni. Ma purtroppo e come ben sappiamo, non fu sempre così, vista la maniera in cui successivamente al 1775 l’edificio venne sconsacrato per ragioni ignote, finendo per essere abbandonato per svariati anni prima di trovarsi a svolgere il ruolo di magazzino per l’adiacente comunità rurale. Il che potrebbe anche essere vista come una fortuna sotto mentite spoglie, visto il destino a cui probabilmente sarebbero andate incontro le sue pareti lignee in assenza di un interesse continuativo a prevenirne il crollo. Fatto sta che ci sarebbero voluti quasi 200 anni, affinché nel 1953 la chiesa fosse nuovamente chiamata tale con la celebrazione del rito necessario, successivamente ad un’estensiva opera di restauro portata avanti dal Þjóðminjasafn Íslands, il Museo Nazionale d’Islanda. Quando sottoposti ad approfondite ricerche, gli spazi interni vennero essenzialmente ricostruiti sulla base dello stile barocco dell’epoca di Gudmundsson e traendo ispirazione da alcune delle altre opere più famose attribuite a lui, tra cui la chiesa Skálholt ed il fonte battesimale della cattedrale di Hóla. Benché risulti utile sottolineare come sia l’altare che gli arredi sacri di maggior pregio siano stati nel corso dell’ultimo mezzo secolo rimossi e messi al sicuro all’interno della celebre struttura museale presso Reykjavik, la capitale. Questo perché la Grafarkirkja, delicata quanto potreste immaginarvi, non si trova situata in un luogo particolarmente remoto ma piuttosto a poca distanza da un pratico parcheggio il che tende a portarla, in quest’epoca di foto digitali pubblicate pressoché ovunque, ad essere potenzialmente una destinazione turistica pericolosamente popolare. Il che ha convinto le autorità locali d’interdire totalmente l’accesso all’interno, posizionando in posizioni adiacenti anche i necessari cartelli che vietano di arrampicarsi o calpestare le tombe. Indicazioni le quali, in un mondo ideale, avrebbero dovuto essere desunte dal mero contesto situazionale.

La più antica e fedele delle cinque chiese di torba rimaste in Islanda, che includono Víðimýrarkirkja a Skagafjörður, Saurbæjarkirkja a Eyjafjörður, Hofskirkja a Öræfi e la casa di preghiera a Núpsstaður, l’edificio titolare presenta inoltre il tratto distintivo del proprio recinto cimiteriale dalla forma circolare, oggi ritenuto caratteristico degli esempi più antichi dei santuari cristiani islandesi, possibilmente mutuato dai santuari delle antiche religioni antecedenti all’introduzione del cristianesimo. Un ulteriore tratto di collegamento, difficilmente confutabile, tra il mondo contemporaneo e quello di un tempo.

Popolare su Internet al punto da essere frequentemente incorporata in liste dei luoghi più iconici ed affascinanti al mondo, la Grafarkirkja può beneficiare del fascino che deriva da un contesto estremamente atipico, non del tutto immediato per chi cerca di acquisirlo da un territorio remoto. Giacché l’estrema escursione termica del ciclo stagionale a queste latitudini poneva al centro delle problematiche l’esigenza di creare spazi termicamente stabili, ancor prima che resistenti all’usura dovuta all’impatto inevitabile del clima. Il che sembrerebbe aver portato, incidentalmente, ad un’estetica caratteristica tipicamente infusa di quello stile rappresentativo ed oriundo. Ricordandoci che non soltanto le cose magnifiche ed imponenti, le mura alte ed ambiziose, riescono a meritare l’attenzione delle moltitudini ed acquisire il merito di diventare un’ispirazione. Ma anche quel tipo di semplicità naturalistica, che tanto spesso siamo inclini ad individuare nelle sacre filosofie d’Oriente. Ma è uno dei princìpi imprescindibili che accomuna, in ogni luogo ed in molteplici maniere, il sostanziale funzionamento dell’immaginazione umana.