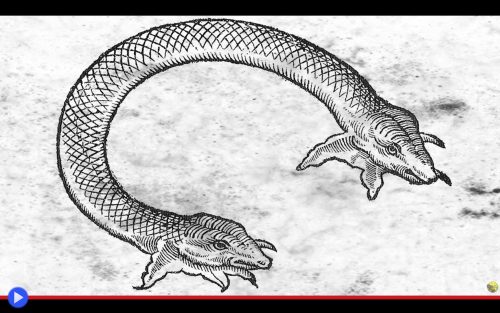

Nei secolari tentativi d’approfondimento enciclopedico e studio pseudo-scientifico antecedente all’inizio dell’epoca moderna, gli studiosi che ebbero ragione d’interessarsi al deserto della Libia si trovarono dinnanzi a due importanti verità: tra le dune di quel mondo privo di vegetazione, mancavano del tutto le formiche. E nessuna cosa morta, a distanza di poche ore o giorni, pareva mantenere alcun tipo di tangibile presenza oltre poche ossa bianche come i petali di una margherita. Ciò pareva confermare, in modo inconfutabile, l’esistenza di una mistica presenza strisciante… In molti, tra i viaggiatori, ne avevano incontrato l’inquietante forma. E sebbene non ci fossero prove materiali, come una pelle, lo scheletro completo o neanche un quantità plurale di ritratti appartenenti ad epoche o culture diverse, gli insigni filosofi erano chiari nel citare come reale un’importante vicenda della mitologia Greca. Quando Perseo, ancora armato col falcetto e gli stivali alati di Ermes, lo scudo specchiato di Atena e l’elmo dell’invisibilità di Ade, sorvolava il Nordafrica di ritorno verso casa. Con stretta nella mano destra la testa tagliata della mostruosa Medusa, dal cui collo gocciolavano copiose quantità di sangue. Ex morte vita, dunque, al sorgere dell’alba successiva, il rosso fluido si era convogliato in una forma, e da essa sorse, orribile e contro natura, un serpente a due teste. Chiunque immagini questa creatura dai molti nomi, tra cui anfisbena e anfesibena, come un mostro draconico con spire parallele potrebbe essere stato tratto in errore da stereotipi successivi; giacché le contrapposte fauci di questo particolare mostro si trovavano, a quanto si narra, al termine della sua lunga coda. Se ancora fosse stato giusto definirla in siffatta maniera.

Tra i primi a parlarne figura Nicandro di Colofone, poeta del III secolo a.C, con una citazione dell’essere che avrebbe avvolto la verga di Ermes tra le sue spire, dalla caratteristica forma smussata alle estremità. Spostandoci innanzi, Plino il Vecchio (Naturalis Historia) nel I secolo d.C, Claudio Eliano (Peri zoon idiotetos – La natura degli animali) e Gaio Giulio Solino (Polyhistor – Il curioso) nel III secolo, la connotarono ulteriormente, facendo riferimento a una creatura dalle caratteristiche oggettivamente diverse da quelle di qualsiasi altro animale. Due fauci identiche, dalle zanne avvelenate, la dimensione minima di un grosso pitone. Uno spazio particolare veniva dedicato alle sue modalità di movimento, in cui dando prova di un carattere contrario alla natura, le rispettive estremità sembravano talvolta “lottare” tra loro, portando il rettile a girare su se stesso o compiere dei repentini e imprevedibili cambi di direzione. Un altro tratto ricorrente erano gli occhi luminosi e visibili da grande distanza, il che lascerebbe pensare a un animale dalle abitudini in qualche maniera notturne. Dal che l’origine etimologica dell’appellativo d’identificazione coniugato in molte versioni e sia femminile che maschile, dalle parole greche amphis “entrambe le direzioni” e bainein, “andare”…

Incorporata in multipli repertori medievali come una delle molte orribili presenze che infestavano i paesi lontani, l’anfisbena sarebbe dunque stata connotata di ulteriori e strabilianti caratteristiche, per probabile associazione alla vasta famiglia dei draghi. Lo scrittore afro-arabo e noto erudito Al-Jahiz, nell’ottavo secolo, menzionava nel frattempo con un certo scetticismo la possibilità che un animale potesse trovarsi in conflitto con se stesso nei movimenti, citando la spiegazione di un testimone che affermava di aver visto il mostro rotolare trasversalmente, con le due teste nella posizione anacronistica delle ruote di un semiasse stradale. Per poi formare una sostanziale “C” ricurva, nel momento in cui impiegata entrambe le fauci per mordere e aggredire il nemico!

Tra le illustrazioni di maggior fama, quella del bestiario di Aberdeen (1200) in cui presentava invece un corpo e artigli da uccello, mentre la testa “secondaria” appariva indubbiamente come tale, essendo posta al termine di una lunga e flessuosa coda. Fino a due secoli dopo, la sua natura cosmopolita non avrebbe inoltre cessato di essere ribadita, con il Códice Casanatense portoghese del 1540 che la collocava chiaramente nel subcontinente indiano. Interessante notare a tal proposito la maniera in cui essa era diventata in tale narrazione priva di alcun tipo di sostanza tossica da inoculare e tendenzialmente mansueta, con possibile riferimento a un gruppo tassonomico effettivamente esistente. Oggigiorno il latinismo Amphisbaenia viene a tal proposito riferito al vasto gruppo cosmopolita, attestato sia nel vecchio che nuovo mondo, dei cosiddetti serpenti-lucertola, rettili fossori con zampe atrofizzate o del tutto assenti, la cui coda bulbosa può effettivamente essere scambiata ad uno sguardo rapido come una seconda testa. Ancorché appaia importante sottolinearlo, essi superino soltanto raramente i 20-30 cm di lunghezza, implicando un notevole livello d’esagerazione nelle storie raccontate sul “mostruoso” animale. In questo periodo, con la nascita e connotazione della disciplina magica dell’alchimia, il concetto del duplice strisciante viene dunque connotato di alcuni aspetti mistici e sovrannaturali. Con particolare riferimento alle sue presunte capacità medicinali, che l’avrebbero visto benefico in modo particolare per le donne incinte, a patto che ne consumassero la pelle essiccata o in talune versioni, entrassero semplicemente in contatto con un esemplare vivo, lasciando che potesse avvolgersi attorno al loro collo. Da tale punto di partenza e forse per l’associazione fallica della sua forma, fu inoltre teorizzato che l’anfisbena potesse offrire un qualche tipo di assistenza nelle relazioni amorose, a patto che si provvedesse a ucciderla in una notte di luna piena e con un puro intento nel profondo della propria mente lucida e priva di distrazioni. Spostandoci ulteriormente innanzi nell’asse della filosofia naturale, troviamo nel XVII secolo all’interno di uno scritto del britannico Thomas Browne (Pseudodoxia Epidemica) una fervente smentita sul tema dell’argomento, accompagnata dall’elenco delle molte e valide ragioni per cui un animale non potrebbe possedere due parti davanti. Da dove avrebbe mangiato infatti l’anfisbena, come si sarebbe liberata delle proprie deiezioni? Spunti di approfondimento prevedibilmente destinati, per ovvie ragioni, a rimanere del tutto privi di spiegazione.

Lungamente utilizzata come metafora nella risoluzione dei conflitti, nonché simbolo di efficace duplicità, razionalità nei momenti difficili e comunione degli opposti, l’anfisbena perse attraverso le generazioni la sua originale connotazione di mostro ostile agli umani. Significativo, a tal proposito, il detto di derivazione incerta: “Per l’anfis. Perseo è un bene.” Con riferimento al mito della sua violenta origine, in cui il serpente in questione sarebbe nato dal sangue versato della sua stessa madre mitologica. Proprio mentre l’assassino di quest’ultima, nella cruda oggettività della vicenda, assumeva nonostante tutto il ruolo di suo unica e innegabile figura paterna. Quasi a sottolineare come nessun processo di tipo naturale avrebbe potuto, altrimenti, dare la genesi a una presenza tanto eccezionale. Tra i perduti rappresentativi di una schiera di particolari esseri viventi… Quelli che torneranno ogni notte a palesarsi per innumerevoli anni a venire, ogni qual volta il sonno riconquista in modo inevitabile il controllo temporaneo della Ragione.