Durante il corso della seconda guerra mondiale, la Danimarca si trovò ad affrontare, come molti altri paesi europei, una grave crisi delle risorse da sfruttare al fine di rimettere in moto la produzione di beni ed energia per i suoi abitanti. Il che portò all’implementazione di processi nuovi, ed il recupero di altri molto, molto antichi. Lo sfruttamento delle torbiere: paludi costituite da una massa di terra e vegetazione morta, intrecciata, compatta, particolarmente adatta ad essere bruciata per creare fiamme vive o veicolare il vapore all’interno delle turbine. Ma inoltrarsi oltre il margine di una superficie come questa, anaerobica e per questo in grado di serbare determinati materiali al pari di una magica dispensa millenaria, può anche significare aprire uno Stargate privilegiato con i tempi andati. Quello che successe, in modo particolarmente significativo, nel 1942 ad uno scavatore rimasto senza nome intento a infiggere la propria vanga a circa 0,7 metri di profondità nella località di Brøns Mose, isola di (vecchia) Zelanda, che udì il suono caratteristico del metallo che cozza contro altro metallo. E si trovò a tirare fuori… Strani rottami, detriti dall’aspetto bronzeo, anzi letterali pezzi di bronzo, la cui funzione e aspetto suscitarono ben più di qualche immediata domanda. Accantonati fino al termine della giornata di lavoro, i “pezzi” sarebbero stati dunque sottoposti quasi per caso all’occhio di un esperto, che li avrebbe immediatamente riconosciti per ciò che erano stati: esattamente due (2) copricapi dall’impostazione marziale, con vistose corna a forma di S ed un pattern decorativo a goffratura convessa ripetuta, del tutto riconducibile a determinati oggetti risalenti all’Età del Bronzo nordica e centro-europea, particolarmente della cultura dei Campi di Urne, sebbene altri aspetti nel complesso facciano pensare ad oggetti provenienti da terre lontane. Ben presto sottoposti ad un accurato studio tecnico e restauro sotto la supervisione del Prof. Kristian Kristiansen, che ribattezzandoli con il nome della vicina località di Veksø dovette da principio esimersi da una datazione precisa, gli elmi gemelli probabilmente risalenti al “primo secondo millennio a.C.” si rivelarono ben presto come oggetti dall’impatto visuale straordinario, degni di rientrare tra alcuni dei beni archeologici più significativi dell’intero patrimonio archeologico dei paesi del Nord. Troppo sottili e fragili per essere impiegati in battaglia, oggi si ritiene fossero degli oggetti per uso principalmente votivo, forse indossati dai membri di una casta sacerdotale o seppelliti in qualche cerimonia in quella che sarebbe diventata in seguito la palude di Brøns Mose. Il che solleva, piuttosto che ridurre, il numero senz’altro significativo d’interrogativi in materia…

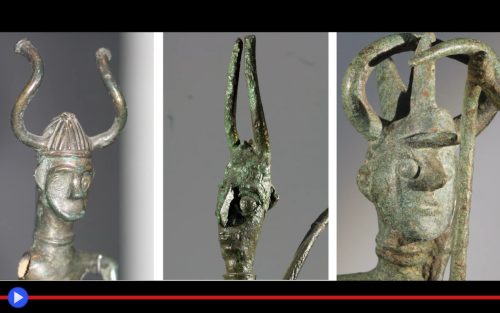

Costruiti come delle calotte emisferiche unite trasversalmente, da una parte centrale rivettata, gli elmi cornuti presentano altri elementi zoologici capaci di evocare l’idea di divinità o esseri ibridi, dal probabile significato mitologico nell’epoca in cui furono sepolti, sopra un pezzo di legno di frassino che contribuì a mantenerli prossimi alla superficie. Una coppia di occhi, sporgenti e tondeggianti, con al centro un piccolo becco uncinato, possibilmente ispirato ad un gufo o altro rapace diurno. Un’osservazione approfondita della loro forma, inoltre, avrebbe confermato la presenza di fori per l’aggiunta di una criniera centrale di cavallo e piume in varie posizioni strategiche, inclusa la punta delle lunghe corna collocate nella parte superiore della struttura. Proprio queste ultime, molto probabilmente ispirate al bovino preistorico europeo Uro (Bos primigenius) hanno dunque suscitato l’interrogativo sul fatto che l’origine dei manufatti potesse trovare unicamente un contesto locale. Stiamo qui parlando infatti di un motivo inerentemente caratteristico di terre maggiormente meridionali, con attestazioni precedenti soprattutto tra i Popoli del Mare, in zone mediterranee come la penisola iberica ed in modo particolare la Sardegna, dove le celebri statuette dei cosiddetti bronzetti, ritrovati in tutta l’isola e connessi alle antiche civiltà nuragiche, si presentano talvolta con copricapi dalla forma molto simile a quelli di Veksø. Dal che l’ipotesi, audace ma non totalmente priva di basi, che gli elmi gemelli potessero essere stati portati fin qui da navigatori di etnia Fenicia, possibilmente come parte dei fiorenti commerci anteriori alla costituzione delle grandi civiltà che tutti ben conosciamo. Ormai smentita con valide basi è in tal senso l’idea che l’Età del Bronzo fosse popolata da comunità isolate, prive di contatto con il resto del continente, anche e soprattutto in forza dell’uso diffuso di tale lega, richiedente l’accesso a due risorse distinte (stagno e rame) non sempre disponibili ai popoli che diventarono degli abili creatori di testimonianze, destinate a rimanere immuni al processo di ossido e disgregazione del ferro.

Soltanto in epoca sorprendentemente recente, ben più di mezzo secolo dopo il loro ritrovamento, gli elmi sarebbero stati infine datati in modo ragionevolmente preciso, grazie alla scoperta di un impiegato del Museo Nazionale della Danimarca, che mentre si trovava intento a fotografarli nel 2019 individuò una piccola traccia di catrame di betulla all’interno di uno dei corni. Imprescindibilmente legato all’epoca della loro sepoltura, ed organicamente sottoponibile alla prova scientifica del carbonio 14. Isotopo la cui presenza avrebbe collocato, senza possibilità di confutazione, il perduto rituale tra gli anni 907 ed 857 a.C.

Contestualizzare oggetti archeologici in assenza di fonti scritte non può che essere, come sappiamo, un’impresa per sua stessa natura pindarica e spesso destinata a fare affidamento sulla fantasia e l’intuito, entrambi doti in contrapposizione con il metodo scientifico di questa disciplina dei tempi moderni. Un approccio utilizzato in modo comparabile per altre strane testimonianze delle antiche civiltà d’Europa, come gli alti cappelli d’oro ritrovati in Francia, Germania e Svizzera nel corso degli ultimi due secoli (vedi) forse usati dai membri superiori di una casta sacerdotale con il compito d’interfacciarsi con gli Dei superni. Uno scopo ragionevolmente non dissimile dai possessori degli elmetti nordici, creati forse in coppia per il culto dei gemelli, un antico mito solare delle civiltà indoeuropee. Chi ha creato gli elmi di Veksø e perché rappresenta ad oggi, in ultima analisi, una cognizione irraggiungibile, benché questo non ci renda irragionevole continuare a provare. Qualcosa di simile d’altronde, in luoghi sepolti, aspetta soltanto di essere portato nuovamente alla luce. Forse al profilarsi della prossima crisi energetica, un effetto tanto difficile da scongiurare al palesarsi d’importanti conflitti internazionali.