Joseph Bazalgette è l’ingegnere di epoca Vittoriana, un tempo in cui la professione veniva celebrata in Inghilterra al pari dei politici e i campioni sportivi, responsabile di uno dei progetti che, più di ogni altro, forgiarono l’aspetto e le vigenti condizioni della capitale d’Inghilterra nei tempi moderni. Nato a Clay Hill, figlio di un capitano di marina che aveva condotto il proprio apprendistato nell’azienda ferroviaria del celebre Macneil, entrò a far parte della commissione metropolitana nel 1849, dove iniziò a supervisionare il mantenimento e l’ottimizzazione per i sistemi sotterranei cittadini. Anni dopo, nell’agosto del 1858, si verificò l’evento principale della sua carriera: la terribile grande puzza che come una cappa, gravò sopra le strade fino al punto di causare sofferenza, malanni e l’ennesima epidemia di colera. Non era più possibile, sostanzialmente, negare che le fogne necessitassero di un radicale rinnovamento. E lavorando alacremente con concentrazione ai limiti della capacità umana, egli diede il suo importante contributo: si stima che entro la fine del XIX secolo, sfruttando i piani che in buona parte aveva personalmente disegnato sarebbero state completate 89 nuove miglia di tunnel, dotati di un sistema d’emergenza a prova di inondazioni. Giacché in caso di necessità, piuttosto che tracimare allagando strade ed abitazioni, l’eccedenza idrica sarebbe stata convogliata nel grade fiume e verso le ampie acque del Dogger Bank, risparmiando agli abitanti nuove orribili esperienze coi miasmi mefitici capaci di distruggere qualità e durata della loro vita. Arrivare ad un qualcosa di tanto efficace, con largo anticipo rispetto al resto del mondo, può d’altronde comportare dei problemi addizionali e di non facile previsione. Giacché la città di Londra, che allora aveva circa una metà della popolazione odierna, giudicò per oltre un secolo di aver fatto già più che abbastanza. Mentre ciò che doveva capitare solamente una o due volte l’anno, diventò la semplice normalità, sterminando essenzialmente ogni forma di vita acquatica che osasse avventurarsi tra i flutti dell’antico fiume sovrastato dal Parlamento. Procedendo un lungo periodo d’introspezione e valutazione dopo l’inizio del nuovo secolo, attorno al recente 2015, è stata infine costituita una commissione, destinata a elaborare il grave grattacapo da diverse angolazioni. Per giungere ben presto all’unica conclusione possibile, che un’operazione simile dovesse essere intrapresa nonostante il costo proibitivo. E una nuova, gigantesca, gigantesca cloaca ricavata a partire da quella tradizionale dello Stratford to East Ham tunnel, fino allo storico impianto di riciclo e smaltimento delle acque di Beckton, vicino Newham. Il progetto, nonostante la partecipazione d’importanti investitori privati tra cui Allianz, Amber e DIF, avrebbe avuto un costo per le casse dell’erario totalmente privo di precedenti per le simili questioni urbanistiche nei nostri giorni: all’incirca 5 miliardi di sterline tanto che in molti si sarebbero qualificati come detrattori di una simile idea. Ma di fronte all’evidenza, il Thames Tideway Tunnel iniziò un lungo viaggio produttivo destinato a concludersi, sotto molti punti di vista, con l’azionamento delle ultime chiuse verso la metà dell’attuale febbraio 2025…

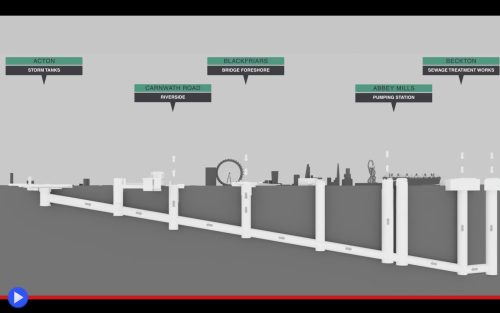

Dieci anni, per cambiare radicalmente il corso convogliato dei principali vettori di scarico londinesi, attraverso un “pertugio” del diametro di 7,2 metri a 30-70 di profondità ed una lunghezza di 25 Km. Semplicemente il più significativo scavo condotto da oltre un secolo all’interno di una metropoli dell’Occidente, con ben pochi che ne abbiano sentito parlare fuori dai confini della Città Gotica, persino entro l’area della stessa Inghilterra. Poiché i tempi hanno visto una modifica delle priorità ed ormai i grandi cambiamenti, per quanto migliorativi, vengono considerati in larga parte come dei disturbi alla quiete pubblica, per l’ingombro dei cantieri e l’indiretto aumento del caos collettivo per la gente. Ed il progetto in questione, da questo particolare parametro, non sarebbe certamente risultato secondo a nessun altro. Con l’approccio costruttivo suddiviso in tre segmenti, rispettivamente assegnati a colossali joint venture di alcune delle principali aziende edilizie nazionali, per la creazione di un gran totale di 4.000 posti di lavoro diretti e 5.000 indiretti, con l’obiettivo di portare a compimento la grande impresa. Ben 23 pozzi verticali d’accesso sarebbero stati costruiti nel corso della scorsa decade, ciascuno denominato con l’appellativo di una donna celebre originaria del quartiere d’appartenenza (suffragette, fotografe, giornaliste…) entro cui sarebbero state calate le imponenti TBM – Tunnel Boring Machines. Ovvero le talpe-trivella, prive di occhi oltre a quelli umani, incaricate di tracciare un sentiero oltre il labirinto di tunnel precedenti, reperti archeologici e bombe inesplose della seconda guerra mondiale che tutt’ora costituiscono il sostrato di quel centro dalla lunga storia pregressa. Fino all’apertura dei primi tratti lo scorso marzo, cui avrebbe fatto seguito l’ampliamento strategico del sistema ormai prossimo al completamento negli scorsi mesi e infine, l’inizio del funzionamento a regime pochi giorni prima della pubblicazione del qui presente post. Ponendo in essere un tratto di collegamento necessariamente risolutivo, tra l’oscuro minuto storico della grande puzza e la ritrovata comprensione del fiume che contribuisce da sempre a tutelare l’ininterrotta sussistenza dei londinesi. E con quale successo! Visto il difficile esame dello scorso 23 settembre, quando i circa 589.000 metri cubici di pioggia caduti nel giro di un singolo giorno sono stati veicolati efficientemente oltre i siti di smaltimento, grazie al gran totale delle “640 piscine olimpioniche” di capienza totale del meccanismo.

Cruciale a tal fine, nel progetto, l’inclusione di una serie di sistemi per il deflusso e filtratura dell’aria proveniente dal denso sottosuolo, così da facilitare lo scorrimento previa degna filtratura dell’eccesso e annullamento di alcun possibile proposito d’inquinamento.

Non sempre ci rendiamo conto del grado di complessità necessario in grado di permeare ogni recesso funzionale delle nostre comodità moderne. Né delle logiche scalari che entrano in gioco, ogni qual volta la popolazione collettiva di un sito aumenta di una sufficiente quantità d’individui. Centinaia di migliaia, milioni di utilizzatori che si aggiungono alle moltitudini, modificando in modo rilevante la portata necessaria dei meccanismi. Il cui aggiornamento finisce, inevitabilmente, per comportare un ribaltamento dei paradigmi.

Perché dove potrebbe mai trovare, una città della grandezza di Londra, 5 miliardi per aumentare radicalmente la portata delle proprie fognature? La risposta è che almeno in parte, un contributo dovrà giungere dagli stessi utenti della compagnia idrica Thames Water: “appena” 25 sterline aggiunte sulla bolletta di ognuno. C’è pur sempre un vantaggio, ad essere 8,866 milioni al censo del 2022, probabilmente in aumento. Da cui deriva, ad ogni tirata dello sciacquone societario metaforicamente condiviso, una latente ed altrettanto significativa responsabilità finale.