Se i tipici compratori degli aerei privati dovessero preoccuparsi in maggior misura proporzionale del costo iniziale del velivolo, vedremmo probabilmente una maggiore quantità di apparecchi concepiti per stupire o impressionare gli spettatori, in maniera analoga ma in proporzione più costosa delle stravaganti hypercar che lungi dal diminuire di numero, hanno addirittura proliferato nel corso degli ultimi due decenni. Se anche il significativo apporto pecuniario da conferire per carburante, mantenimento e riparazione di una tale classe di status symbol costituisse l’ultimo problema, ancora i più bizzarri esempi ingegneristici troverebbero un proprio segmento di mercato, vista l’esistenza del rinomato ed altrettanto problematico 1%, per cui ogni tipologia di crisi economica o disastro finanziario costituisce ormai soltanto l’occasione di generare ulteriori profitti. Ma un mezzo di trasporto alato è soprattutto la punta dell’iceberg di un sofisticato sistema, fondato sulla produzione pressoché continua di pezzi di ricambio. E non è semplicemente immaginabile che una compagnia del mondo capitalista, di fronte a una manciata di esemplari venduti, possa continuare a supportarli in perpetuo. Fu probabilmente questo, tra gli altri fattori ad affossare irrimediabilmente uno degli aerei più avanzati (in linea di principio) ed avveniristici (se così vogliamo definirlo) dei rutilanti, fiduciosi, eclettici anni ’80.

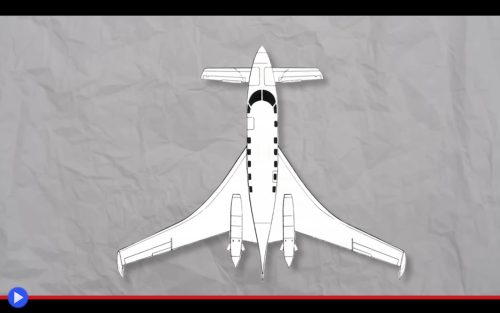

Ci sono bolidi con ali a freccia, ed altri dotati di configurazione aerodinamica con gli alettoni frontali canard. Alcuni sono dotati delle atipiche eliche spingenti, con il vantaggio di ridurre le vibrazioni nell’abitacolo fino ad un valore paragonabile a quello di uno stabile motore a reazione. Ben pochi, d’altra parte, possiedono una “coda” invertita, finalizzata a contrastare l’eccessiva portanza della parte frontale della fusoliera, che avrebbe altrimenti teso ad allontanarsi costantemente ed incessantemente dalla linea dell’orizzonte. E poi c’è il Beechcraft Starship, che incorpora tutte queste caratteristiche e diversi altri anacronismi, intesi come valide anticipazioni di tecnologie all’epoca sperimentali, alcune delle quali destinate a diventare dei capisaldi futuri dell’aviazione. Ecco un piccolo bimotore a turboelica per fino ad otto passeggeri dunque, che potrebbe definirsi la risultanza di una serie di fattori tangenti, ciascuno destinato a contribuire al suo strabiliante eclettismo in termini di estetica e funzionalità. Costituendo, allo stesso tempo, l’imprescindibile genesi della sua inevitabile condanna. L’idea nacque di suo conto nel 1979, dall’intento pratico e condivisibile di commercializzare un nuovo successo appartenente alla categoria dei riusciti King Air, aerei “da turismo” e trasporto su tratte medio-brevi, che avevano dominato il mercato nel corso delle loro ultime quattro generazioni…

Immaginate, a questo punto, l’idea che molti avevano dell’immediato e non poi così prossimo futuro: dopo la grave crisi petrolifera dovuta ai conflitti dello Yom Kippur e la rivoluzione iraniana, mentre la formazione di una coscienza eco-geologica all’interno del senso comune accresceva la tardiva percezione che le risorse del pianeta non fossero in ultima analisi prive di fondo. Ma potessero, dal punto di vista dei maggiori allarmisti, esaurirsi addirittura entro o poco dopo l’anno 2000. In un momento in cui le innovazioni tecnologiche nella progettazione della turboventola, il più accessibile dei motori a reazione, ancora non sembravano poter competere con i bassi consumi del “caro vecchio metodo”, appariva del tutto ragionevole perseguire efficienza ed abbordabilità mediante approcci alternativi del comparto progettuale, inclusa aerodinamica, riduzione del peso ed il superamento di cognizioni ormai date per acquisite. Ragion per cui la Beechcraft pensò bene, per il suo nuovo aeromobile, di contattare direttamente l’azienda Scaled Composites del rinomato pioniere Burt Rutan, il geniale progettista dietro un’eccezionale quantità di soluzioni fuori dal coro già dietro l’accattivante velivolo autocostruito VariEze, che avrebbe in un certo senso finito per anticipare alcuni dei tratti fondamentali dello Starship. Tra cui la posizione delle eliche (in quel caso, una soltanto) e la presenza ai punti estremi delle superfici di volo principali di significative alette verticali finalizzate a controllare l’imbardata e perciò definite con il neologismo vagamente nautico di tipsails. Laddove il fattore di maggior importanza, come punto di forza della proposta progettuale di fondo, sarebbe stato l’impiego per l’intera struttura incluse le ali di una speciale fibra di carbonio, primo caso in assoluto nel settore ed ancora oggi un traguardo particolarmente raro per quanto concerne gli aerei civili. Il che avrebbe, senz’altro, ridotto il peso complessivo a vuoto a “soli” 4.574 Kg (per 14 metri di lunghezza e 16,6 di apertura alare) ma anche fatto aumentare sensibilmente il prezzo, ma soprattutto reso complicata la certificazione da parte dell’ente regolatore della FAA, portando a numerose revisioni necessarie ed ulteriori ritardi nel completamento del prototipo iniziale. Che decollò finalmente nel 1983, in una versione incompleta non ancora dotata di pressurizzazione né strumenti certificati. Mentre il costo complessivo del progetto era ormai prossimo, incredibilmente, ai 300 milioni di dollari investiti dalla compagnia committente, nell’ostinata convinzione che lo Starship potesse rivoluzionare il mercato. Ma le cose presero, fin da subito, una piega radicalmente diversa.

Il problema di un prodotto dal costo finale di 3,9 milioni di dollari (del 1989) pari a quello di un piccolo jet Cessna Citation V o Lear 31 è che esso dovrebbe offrire dei vantaggi significativi per l’utente finale, tali da giustificare l’investimento non privo di un profilo problematico di colui o coloro che intendano distinguersi dai propri colleghi ai vertici della catena sociale. E queste due alternative, pur avendo consumi maggiori, risultavano sensibilmente più veloci con un peso a vuoto del tutto comparabile (rispettivamente 4.502 e 4.471 Kg) a causa della quantità di complessi sistemi e complicazioni strutturali della proposta di Rutan. Vedi la forma atipica delle ali geometricamente complesse, tali da necessitare di strutture di rinforzo, le alette a geometria variabile per consentire l’instabilità dovuta all’apertura dei flap, o la strabiliante strumentazione di bordo costituita dal primo esempio di aereo con EFIS (quadri totalmente elettronici) ma funzionanti ancora grazie all’uso di comuni schermi a tubo catodico. Il che appesantiva e scaldava oltre ogni misura l’abitacolo di pilotaggio. Unico fattore esclusivo ed impossibile da trovare altrove, la stabilità fuori parametro e la quasi totale impossibilità di andare in stallo, doti d’altra parte poco rilevanti nell’uso quotidiano. E che riducevano di loro conto i vantaggi nei consumi per via dell’incremento della resistenza all’aria.

Non c’era nulla che non funzionasse, a dire il vero, nello Starship, con la possibile esclusione del prezzo. Si trattava di un aereo affidabile, ben concepito, piacevole da pilotare e su cui volare. Non faceva assolutamente nulla, d’altra parte, meglio della concorrenza. Il che non gli impedì, dopo tanti significativi investimenti, di andare oltre la fase progettuale dei cosiddetti “aerei di carta” sperimentando un ciclo produttivo che ne avrebbe visti commercializzati un gran totale di 53 esemplari. Ne furono venduti soltanto 11 nei primi tre anni successivi alla certificazione, inducendo la Beechcraft a ricompare tutti quelli in circolazione, per istituire un programma di leasing che non avrebbe avuto un successo molto maggiore. Entro il 1995, infine, il progetto fu definito fallimentare portando alla sofferta decisione di chiudere la produzione, mentre i primi esemplari in surplus andavano incontro a rottamazione. Otto furono venduti a privati, come fonti di ricambi ed altrettanti finirono in giro per diversi musei del volo americani. Entro l’inizio degli anni 2020, a quanto riportano fonti su Internet, dovrebbero esistere ancora due Starship in condizioni adatte al volo, entrambi proprietà di singoli individui statunitensi. Non è chiaro a quali costi, e con che obiettivi, essi restino attaccati ai propri eclettici beniamini.

Quello che poteva essere, il cambiamento che avremmo potuto meritarci… Se soltanto la fisica dell’Universo fosse governata dalla teorica rule of cool, l’idea che la funzionalità di un qualcosa sia effettivamente prodotta dalla sua superficiale apparenza. Piuttosto che la capacità di svolgere una mansione, generata dalle sue superfici di volo produttrici di portanza.