Come immortali stregoni asserragliati nelle loro torri montane, gli alberi della famiglia delle Araucariacee hanno sperimentato i mutamenti della storia umana come mere note a margine delle loro interminabili esistenze terrene. “Quando questo arbusto era un tenero virgulto” recitano le placche spesso poste innanzi ai più celebri pini di Wollemia, abeti della Nuova Caledonia o kauri neozelandesi “Napoleone indossava per la prima volta la corona di Francia.” E così via a seguire. Che cosa pensereste, d’altra parte, se vi dicessi che esiste proprio adesso in questo mondo un tronco a tal punto vetusto da aver sperimentato direttamente sulle proprie fibre un qualcosa di avvenuto 42 millenni prima delle data odierna? Non più vivo, chiaramente (neppure Matusalemme poteva aspirare ad una tale persistenza) bensì ritrovato sotto terra, in modo totalmente accidentale, durante gli scavi del 2019 in una torbiera vicino alla quale gli abitanti della parte settentrionale dell’Isola del Nord (NZ) intendevano costruire una nuova centrale elettrica. Così da imbattersi nel corpo e nello spirito residuo di un corposo esponente della specie Agathis australis, destinato ad essere presto portato presto la riserva e santuario dei Māori di Ngāwhā Marae. Non prima, d’altra parte, che le tante tonnellate di antico legno venissero sottoposte a uno scrutinio approfondito da un team interdisciplinare di vare prestigiose istituzioni accademiche nazionali, così come altri ritrovati in situazioni comparabili, con l’obiettivo di trovare la proverbiale quadratura del cerchio. Relativamente ad un evento dell’ancestrale Preistoria, per una volta non legato a sconvolgimenti geologici o eventuali testimonianze tangibili appartenute alla pregressa biosfera. Bensì un letterale dramma destinato a compiersi probabilmente ancora, negli strati esterni alla calotta azzurra dei nostri cieli.

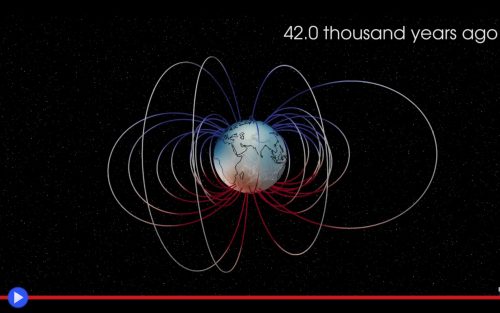

L’albero fu dunque sezionato trasversalmente, e la sottile “fetta” misurata attentamente, con un occhio di riguardo per il distanziamento e la forma degli anelli annuali della crescita della pianta. Una creatura vegetale, è importante sottolinearlo, capace di vivere anche svariati millenni, riuscendo a coprire nel caso specifico un periodo estremamente interessante del tardo Pleistocene. Quando per circa 800 anni la polarità magnetica del globo terracqueo, come avevamo lungamente teorizzato, si ritrovò condizionata da un graduale quanto inesorabile processo d’inversione temporanea, tale da portare a sconvolgimenti e disastri d’entità davvero significativa. Una teoria supportata da rilevanti studi scientifici che finalmente diventava, grazie ai nuovi dati redatti coerentemente e revisionati giusto all’inizio di questo mese di febbraio, oggettiva certezza…

L’inversione del campo magnetico terrestre, un evento meno raro di quanto si potrebbe credere con 183 attestazioni acclarate negli ultimi 83 milioni di anni, è all’origine dei periodi atipici chiamati gergalmente chrons, durante cui tutte le bussole del nostro pianeta, se soltanto fossero già effettivamente esistite, avrebbero iniziato a puntare a meridione verso il luogo d’origine degli odierni pinguini. Il che costituisce senz’altro l’effetto più immediato ma meno rilevante della questione, lasciando facilmente immaginare gli sconvolgimenti che una simile tremenda alterazione avrebbe potuto portare nella vita dei suddetti uccelli e non solo. L’albero kauri di Ngāwhā dunque, essendo stato già da tempo adulto, come dicevamo, in quel particolare momento 40.000 anni prima della nascita di Cristo, avrebbe vissuto direttamente sulla propria corteccia l’ultimo e più recente chron della storia magnetica pregressa, una cosiddetta escursione polare relativamente breve nota in campo accademico come evento di Laschamp o Adams, con riferimento all’invenzione da parte dell’omonimo scrittore del famoso numero 42 imperniato nella narrazione della Guida Galattica per Autostoppisti, celebre serie britannica fantascientifica scritta in base ai crismi dell’ironia. Per un episodio per tornare a noi da una durata complessiva di appena un decimo, rispetto ai periodi di fino ai 12.000 capovolti anni sperimentati in precedenza dal nostro azzurro pianeta, pur costituendo il più utile riferimento per approfondire la progressione ed effettive conseguenze di una siffatta catarsi. Questo perché la principale modalità oggettiva che abbiamo per constatare gli effetti di una catastrofe geomagnetica è lo studio dei resti fossili di quel periodo e particolarmente quelli di microrganismi come i batteri, gli unici disponibili in quantità tale da poter elaborare un impianto statistico utile a comprendere la gravità dei fatti occorsi. Immaginate dunque l’entusiasmo degli addetti ai lavori, quando fu fatto notare che per la prima volta era possibile percorrere il sentiero opposto: disponendo come campione di studio di un singolo essere vivente, per cui l’intero arco dell’evento di Laschamp/Adams rappresentava un singolo e completo capitolo della propria lunghissima esistenza. Così da ritrovare traccia effettiva, nella sezione trasversale dei suoi cerchi, i periodi di aumento della percentuale di carbonio nell’atmosfera planetaria. Ottenendo, in questo mondo, una preziosa conferma dell’effettivo verificarsi, la durata e caratteristiche implicite dell’ultima escursione magnetica in ordine di tempo. La cui portata fu molto probabilmente epocale, con conseguenze devastanti e non soltanto limitate all’elaborazione di un percorso da parte degli uccelli migratori. Questo perché in base alla focalizzazione odierna degli studi in materia, è stato determinato come il momento di maggior criticità per ciascun chron non è l’apice dell’inversione polare, bensì un lungo periodo intermedio, durante cui prima che scambiarsi, la polarità della magnetosfera tende necessariamente a indebolirsi. Con l’immediato quanto devastante risultato, di aumentare l’apporto continuativo di potenti raggi ultravioletti provenienti dalla nostra incandescente stella…

L’effetto di questo incremento, è stato largamente dimostrato, avrebbe dunque causato attorno all’epoca di Adams l’estinzione contemporanea di multiple specie animali da un lato all’altro del pianeta. Inclusa quella, probabilmente tutt’altro che accidentale, dei nostri antichi cugini antropici, gli uomini di Neanderthal. Mentre gli umani sopravvissuti, come viene dimostrato dall’archeologia a supporto, iniziarono a vivere per moltissime generazioni all’interno delle proverbiali caverne. Non per l’incapacità di costruire più pratici rifugi, bensì la cruciale esigenza di sfuggire ai crudeli ed incessanti raggi di un sole ustionante. Tanto che una teoria credibile in materia attribuisce al pigmento rossastro ocra, impiegato per pitture parietali trogloditiche di questi anni, il ruolo addizionale di schermo solare da indossare sulla propria stessa pelle, nella maniera ancora praticata da talune società tribali originarie dell’Africa equatoriale.

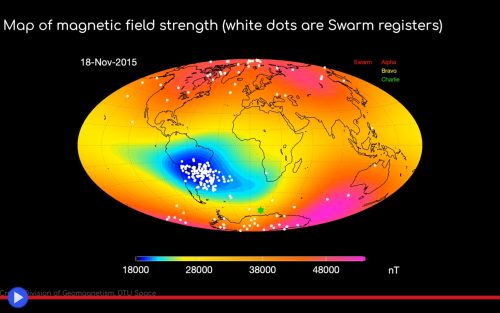

Ma l’aspetto più preoccupante dell’intera faccenda, inutile sottolinearlo, resta il seguente: nonostante i molti chiarimenti ottenuti negli ultimi anni, ancora non conosciamo l’origine né possiamo prevedere le tempistiche delle inversioni geomagnetiche. Mentre lunghi i lunghi studi internazionali condotti sull’argomento, capaci di portare alla creazione di software di analisi statistiche come il MOSFiT o Chaos-7, hanno in effetti confermato un progressivo indebolimento del campo magnetico in atto, con migrazione graduale del polo Nord verso regioni lievemente più prossime all’Equatore. Preannuncio di questioni remote? Chi può dirlo. L’aumento di una simile tendenza ha spesso una crescita di tipo esponenziale. E nessuno può affermare con chiarezza di conoscere, effettivamente, quali conseguenze potrebbe avere sulle condizioni pratiche del mondo che ospita la complessa, quanto vulnerabile civilizzazione contemporanea.