“I grandi imperi durano raramente più di 250 anni” è un detto storiografico, empiricamente verificabile, che trova riscontro nella vicenda pregressa di una grande maggioranza dei paesi di questo mondo. Ed è in effetti risaputo che prima del sopraggiungere di una quarta o quinta generazione di regnanti, nazioni che hanno espanso oltre i confini il proprio territorio tendono generalmente a vacillare, per il palesarsi di problemi economici, conflitti interni, guerra coi propri vicini. Aprendo in questo modo l’uscio all’annichilimento dei propri sistemi di valori, filosofici e credenze ereditate dalle istituzioni continuative nel tempo. Ma quanto possono davvero risalire, simili tesori, addietro nel pregresso di una singola ed ininterrotta civilizzazione? Dipende. Nella caverna di Challicum vicino alla città di Ararat nella parte occidentale dello stato australiano di Victoria, campeggia il dipinto realizzato da mani umane di una singolare creatura. La cui storia viene ancora ripetuta quasi quotidianamente a molti bambini aborigeni, così come avveniva all’epoca in cui pigmenti naturali vennero impiegati per ritrarla sulla nuda roccia da un artista ignoto. Nato, vissuto, e ritornato alle iperboree regioni del Sogno, approssimativamente 60 millenni prima della data odierna. Comprendete la scala cronologica di cui stiamo parlando? Gli eventi narrati nell’Esodo del Vecchio Testamento sono stati datati al 1447 a.C. La costruzione del tempio di Re Salomone, al 968 a.C. Mentre nel momento in cui le genti di Wimmera impugnavano per la prima volta pezzi di carbone e studiavano le proporzioni degli animali, esseri del Pleistocene ancora camminavano sulla Terra.

Quando i primi paleontologi occidentali giunsero nelle colonie nel corso di tutto il XVIII secolo, le ossa ritrovate degli antichi carnivori risalenti a tale epoca furono mostrate ai nativi di diverse comunità tribali dislocate sul territorio. Ed ogni volta, non mancava un saggio che puntando il dito pronunciava l’ancestrale parola originaria della lingua dei Wemba-Wemba: Bunyip. Mostro, nume tutelare, vendicatore, occulta ed ostile presenza fluviale. Un criptide nella misura in cui gli europei a loro volta si fecero suggestionare finendo per avvistarlo più volte, nel corso dei lunghi anni a venire e fino all’insorgere dell’Era contemporanea. Ma accomunare tale essere a creazioni immaginifiche come il plesiosauro di Lochness o l’ominide del Minnesota sarebbe come limitare la nostra percezione del Demonio cristiano unicamente alle vicende folkloristiche sull’incontro di un gallo nero al crocevia di un villaggio medievale. Laddove tale bestia, menzionata nel corpus mitologico d’innumerevoli tribù del continente, appartiene all’antichissimo e complesso sistema di credenze noto come Età del Sogno. Un tempo collegato alla creazione dell’umanità ma privo di una data temporale esatta. E proprio per questo visitabile dagli sciamani, lontano dalle ore limitanti della veglia o tramite l’uso di sostanze stimolati adeguate. Ritornando tanto spesso con l’ammonimento, da rivolgere soprattutto a donne e bambini del villaggio: “State sempre attenti, quando vi recate per pescare al fiume/lago/torrente/billabong dei nostri antenati…”

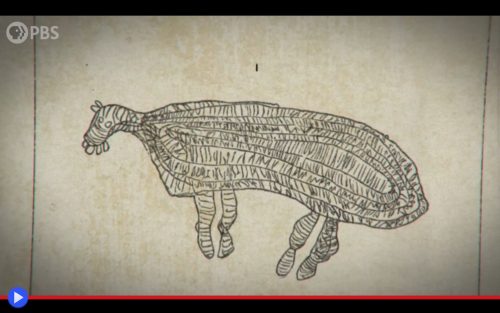

La leggenda più frequentemente citata in relazione al Bunyip fu udita per la prima volta presso le genti della popolazione meridionale degli Ngarrindjeri, che solevano in effetti definirlo con il termine alternativo di mulyawonk. Proprio essi avevano narrato agli antropologi della vicenda sfortunata di un loro antenato, che in tempi remoti aveva violato l’ammonimento dei sapienti pescando una quantità eccessiva di pesce nel corso di una singola stagione. Il che aveva portato gli Dei adirati, per vendicarsi, a trasformarlo in un essere feroce, il quale riflettesse con il proprio aspetto la voracità a cui egli aveva deciso di abbandonarsi. E da quel momento, costituendo il terrore delle proprie stesse conoscenze, egli avrebbe perseguitato gli incolpevoli abitanti del villaggio. La sorta di ammonimento e conseguenza karmica (noi italiani e studiosi di Dante diremmo “del contrappasso”) capace di conformarsi al sistema di sopravvivenza di genti abituate a convivere con la natura in modo sostenibile e armonioso, ben prima che l’apporto tecnologico potesse giungere a sovrascrivere un simile approccio oggettivamente utile, ancor più che meramente etico dal punto di vista della coscienza ambientalista dei nostri giorni. Avrete fin qui notato, dunque, la mancanza in questo articolo di una descrizione dettagliata del mostro, laddove normalmente ciò sarebbe tipico nel qui presente ambito di trattazione. Questo perché il Bunyip non è caratterizzato da un singolo aspetto, ma molti. Nella già citata figura di Challicum esso aveva un corpo tondeggiante ed una testa appuntita, vagamente simile alla conformazione odierna del wombat (fam. Vombatidae) tipico quadrupede marsupiale dalla lunghezza raramente superiore ai 61 cm. Ma che all’epoca databile di tale opera, avrebbe potuto anche appartenere alla specie preistorica del diprotodonte, un massiccio erbivoro che avrebbe superato come massa l’odierno rinoceronte. Secondo le leggende delle genti Moorundi del fiume Murray, d’altra parte, la creatura era marcatamente acquatica ed aveva le caratteristiche di una colossale stella marina. Ciò a dire, presumibilmente, possedeva una maggiore quantità di arti tentacolari ed indipendenti. Gli avvistamenti registrati a partire dal 1800 dai giornali delle terre sottoposte a colonizzazione, d’altra parte, sembrarono giungere pressoché immediatamente ad un effettivo consenso: il mostro era un qualche tipo di grande carnivoro, forte, furtivo e scaltro, che aggirandosi la notte aveva ghermito per incalcolabili generazioni le incolpevoli prede umane di questi lidi senza un Dio. Nel 60% dei casi, l’essere aveva le proporzioni di un cane o felino, pur potendo nuotare con l’agilità di una foca. Per il 20% era una sorta di rettile con un collo lungo, affine al già citato Nessie del contesto scozzese. La percentuale rimanente è miscellanea ed esula per questo da qualsivoglia tentativo di categorizzazione. Fattore ricorrente, d’altra parte, è il verso: un ruggito rimbombante simile al grido del puma delle Americhe ma che qui potrebbe ricordare, partendo da un’ottica maggiormente razionale, il richiamo reale di uccelli come il botauro, l’occhione o il casuario. Nel 1846, fece scalpore il caso di un teschio ritrovato in un fiume vicino Balranald, nel Nuovo Galles del Sud. Portato in tour per il paese e fotografato un’incalcolabile quantità di volte, esso venne rapidamente associato alla fantastica presenza delle terre selvagge. Finché non fu chiarito trattarsi, grazie ad un’analisi accademica maggiormente approfondita, dei miseri resti di un cavallo nato con malformazioni evidenti. Entro marzo di quello stesso anno, d’altra parte, un “gigantesco ornitorinco” fu avvistato nei dintorni di Melbourne. Sarà stata un coincidenza?

Tralasciando le consone e altrettanto comprensibili elucubrazioni relative alla possibile sopravvivenza di specie antichissime, all’interno di nicchie ecologiche rare e sfuggenti ad una razionale comprensione scientifica, può fornire un maggior grado di chiarezza l’effettiva collocazione fisica del Bunyip nel suo bioma d’appartenenza. Un vasto continente come l’Australia, dove il predatore più imponente sopravvissuto fino ai nostri giorni è il dingo, un canide di taglia media proveniente dagli animali di compagnia delle genti asiatiche giunte in questi lidi non prima di 4.000 anni fa. Immaginate dunque il senso di stupore e atterrimento vissuto dalle antiche civiltà aborigene, ogni qual volta scorgevano carnivori massicci, come le foche leopardo (Hydrurga leptonyx) che ancora oggi, in modo molto occasionale, si trovano a risalire a nuoto uno dei serpeggianti e rari fiumi che conducono all’entroterra australiano. Non che questa sia l’unica spiegazione possibile. Ma è una casistica abbastanza antica da poter gettare le proprie radici all’origine di quel sistema di credenze ininterrotte. Che tanto agevolmente supera l’orizzonte temporale delle storie mitologiche, reali, religiose o fantastiche, facenti parte del complesso e multiforme canone europeo. Tante volte distrutto e formalmente ricostruito, al prevedibile collasso dell’ennesima società che si era dichiarata pronta a porre fine ad ogni guerra. Dimenticando il ruolo fondamentale dell’ordine naturale che governa il rapporto delle cause ed effetti. E suscitando l’ira, dai denti affilati come altrettanti rasoi, del metaforico Bunyip universale.