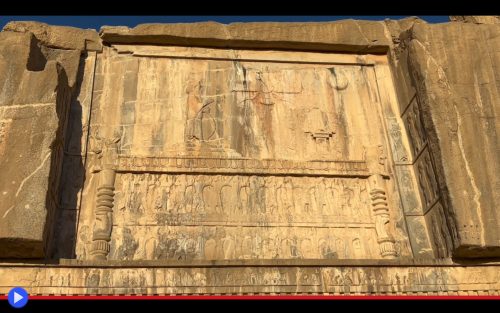

“Un grande dio è Ahuramazda, che ha creato questa Terra, che ha creato il cielo soprastante, che ha creato l’uomo, che ha creato la felicità per l’uomo, che ha fatto Dario re, un re di molti, un signore di molti”. Così recita l’invocazione cuneiforme d’apertura in una delle più importanti iscrizioni dell’archeologia persiana, chiaramente databile al 490 a.C. Quattro anni prima della morte di uno dei sovrani più importanti che quel vasto impero abbia potuto vantare, per cui vengono citate a seguire le sue plurime conquiste militari in Assiria, Grecia, Babilonia, Egitto, Armenia… Situata innanzi alla caratteristica struttura del suo sepolcro, pochi chilometri a nord-ovest dall’antica capitale politica e religiosa di Persepoli, tale fondamentale elemento sarebbe stato l’unico, per nostra sfortuna, a non essere imitato dai suoi successori. Lasciando le tre tombe simili e adiacenti, facilmente attribuibili ad altri re Achemenidi, come di attribuzione meramente ipotizzata, sulla base di fattori contestuali non del tutto immuni alla confutazione. Una scelta stranamente anonima, per i supremi governanti di un territorio tanto vasto e potente, utile a comprendere il profondo scopo rituale, piuttosto che meramente celebrativo, attribuito al possesso e l’impiego postumo di tali imponenti strutture. Questa è Naqsh-e Rostam, il “Murale” dell’eponimo eroe mitologico, collegato in modo meramente folkloristico all’importante sito fin da tempi antecedenti all’arrivo degli studiosi; chiamata dai cristiani, lungamente affascinati dai personaggi biblici qui sepolti, il cimitero delle croci, causa la forma osservabile dell’ingresso delle quattro tombe, capaci di presentarsi come aperture verticalmente ed orizzontalmente simmetriche nella roccia monolitica che si erge in mezzo al deserto di Fars. Ciascuna dominata dall’ingresso monumentale sopraelevato, decorato con un sofisticato e identico bassorilievo concepito per assomigliare all’ingresso di un grande tempio o residenza reale. Il cui falso architrave sostiene una vasta e identica raffigurazione del re visto di profilo, intento a ricevere il sacro mandato da un’entità divina dello zoroastrismo, possibilmente Ahuramazda in persona. Sito usato in precedenza dalle popolazioni locali degli elamiti, poi sconfitti e sottomessi dai persiani, questo importante spazio sacro sarebbe stato quindi a secoli di distanza utilizzato dalla successiva dinastia Sassanide, che pur senza introdurre elementi di pari imponenza, avrebbe fatto intagliare nello spazio sottostante alle tombe figure guerresche intente a sconfiggere i nemici del regno, inclusi gli imperatori romani Valeriano, mentre viene preso in ostaggio da Shapur I nel 361 a.C. e Filippo l’Arabo che implora la pace nel 241 a.C. Un momento di gloria imperitura, per il discendenti di coloro che costituirono una potenza tanto significativa da imporre la lingua franca dell’Aramaico in tutto il Medio Oriente, venendo anche citati a tal proposito tra le immortali pagine del Vecchio Testamento…

Pur mantenendo un persistente alone di mistero in merito alle precise metodologie della loro costruzione le quattro tombe s’inseriscono in un chiaro contesto archeologico, in larga parte offerto dalla vicina e lungamente studiata Persepoli, ad oggi il singolo sito dal significato storico più importante di tutta l’Iran. Un ausilio attraverso il quale, anche in assenza di un’attribuzione chiara, è stato possibile raggiungere un consenso accademico secondo cui le “croci” apparterrebbero, partendo da sinistra, a: Dario II (423–404) Artaserse I (465–424) Dario I il Grande (550-486) e Serse I (486–465), il grande antagonista dei Greci nella celebre battaglia del passo delle Termopili ove si schierò l’esercito di Sparta. Così come suo padre, anch’egli qui sepolto ed il soggetto della singola iscrizione citata in apertura, soprannominata DNa (Darius Naqsh-e Rostam inscription “a”) era stato sconfitto una decade prima a Maratona dagli ateniesi, in un’episodio che l’epigrafe manca comprensibilmente di menzionare in alcuna significativa maniera. Più pacifico di suo conto il regno di Artaserse I noto come “Longimano” per la difformità del suo arto sinistro, noto per la benevolenza e gli aiuti inviati alla popolazione ebraica, che aiutò a ricostruire il Tempio. Che avrebbe visto passare l’impero Achemenide a suo figlio illegittimo Dario II, dopo un sanguinoso conflitto dinastico e l’uccisione del fratellastro Serse II. Opera spietata, di colui che in seguito sarebbe diventato secondo lo storico Ctesia di Cnido un fedele utilizzatore dell’esecuzione mediante uso della cenere, consistente nel soffocamento graduale del condannato.

Difficilmente, d’altra parte, queste imponenti stanze sepolcrali della montagna potrebbero essere attribuite ad altri sovrani dello stesso periodo, data la lunghezza ed importanza comparativamente minore dei rispettivi periodi di predominio, mentre la vicina Persepoli costellata di colonne ed alti palazzi, tra cui il leggendario Apadana ove si svolgevano le cerimonie più solenni, continuava a crescere ed espandersi attraverso il succedersi degli achemenidi sul trono supremo. Una gloria in apparenza imperitura, destinata ad essere distrutta successivamente alla venuta di Alessandro Magno, che nel 330 a.C. qui sarebbe giunto durante la sua marcia di conquista verso Oriente, per decidere a quanto si narra durante un banchetto e su suggerimento della moglie di un suo generale di farne un esempio, bruciandone i maestosi monumenti fino alle fondamenta. Un destino, almeno in parte motivato dall’odio ancestrale dalle due culture oltre al fattore scatenante dell’incontro con alcuni artigiani greci schiavizzati e mutilati dai persiani, cui le tombe di Naqsh-e Rostam sarebbero scampate, per loro fortuna e collocazione geografica sufficientemente distante.

A rinforzare ulteriormente il profondo scopo religioso non del tutto chiaro di questi antichi sepolcri, la necropoli risulta dunque fronteggiata dal criptico edificio cuboidale Ka’ba-ye Zartosht, una possibile ricostruzione della prigione di re Salomone a Pasagarde, che si ritiene risalire in qualche forma all’epoca del dominio elamita di Fars. Forse trasformata dagli Achemenidi in tempio dedicato ad Ahuramazda, sebbene tale ipotesi appaia messa in dubbio dalla mancanza di un camino o sistemi di ventilazioni adeguati, data la necessaria presenza implicita di un fuoco destinato ad ardere in maniera ininterrotta tra le mura dotate di una simile funzione votiva.

Nient’altro che l’ennesimo fattore oggetto di disquisizioni millenarie, su quali potessero essere le strutture sociali collegate al culto dei defunti, ed in particolare il ruolo iconografico dei quattro re successivamente alla loro dipartita, entro un impero in cui le croci costituivano soltanto un simbolo tra i molti. Oppure perché no, una mera scelta architettonica dettata da considerazioni strutturali pratiche, per creare un qualcosa che colpisse e coinvolgesse i viaggiatori. Appena il tempo necessario per leggere la significativa iscrizione di Dario e magari quelle altrettanto altisonanti, ormai non più presenti da parecchi secoli, dei suoi insigni colleghi e successori sul trono di Persia.