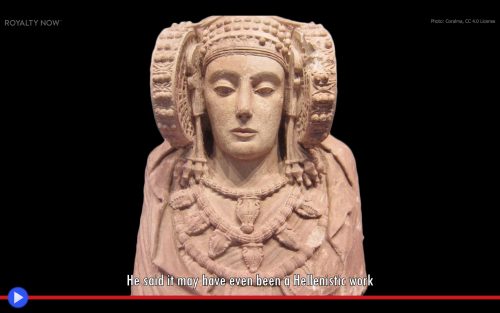

Un’altra opera di attribuzione lungamente incerta, nel panorama del Mondo Antico coevo e antecedente al gran fenomeno interculturale dell’Ellenismo, è la figura scultorea ritrovata nel 1897 sotto la collina di Alcùdia, dall’operaio Manuel Campello detto Manolico, mentre stava scavando per scopi agricoli un canale d’irrigazione. Orgoglioso del misterioso pezzo scultoreo di manifattura evidentemente arcaica, che aveva chiamato “La dama dei Mori” lo espose quindi sulla balconata durante la festa di paese, che si teneva ogni anno per la rappresentazione popolare del dramma liturgico del Mistero della Madonna di Elche. Fu dunque in tale occasione che lo studioso accademico francese Pierre Paris, casualmente sul posto come ospite di un proprio facoltoso amico, vide la raffinata immagine marmorea di questa donna e ne restò immediatamente colpito, al punto da contattare con un telegramma il Louvre e chiedere un finanziamento di 4.000 franchi per acquistarla. E fu così che, sulla fiducia, il più grande acquisto fortuito di un manufatto d’importanza storica e nazionale venne condotto a discapito del disaccordo della moglie di Campello, Asunción Ibarra, essa stessa figlia di un esperto umanista e che avrebbe voluto mantenere in patria l’importante manufatto. Difficile immaginare, d’altronde, una personalità dal maggiore potere d’evocare l’impressione iconica di antiche discipline o convenzioni sociali; la dama di Elche, come rappresentazione di quella che potrebbe essere una stimata antenata, una sacerdotessa del Dio Apollo o ella stessa una terrena manifestazione di Tanit/Tinnit, nume tutelare cartaginese della fertilità, dell’amore e del piacere, si presenta abbigliata in un costume dalla complessità singolare. Con le spalle coperte da un mantello ed una tunica, ornati da tre giri di collane con amuleti ed anfore, fiancheggiati da infulae (strisce cerimoniali) che ricadono ai lati del volto. E con in testa un copricapo che si coniuga assieme all’acconciatura, composto di una tiara coperta da un velo, un diadema e le imponenti ruote ornamentali, possibilmente mirate a suggerire l’immagine del carro celeste, usato per trasportare l’astro solare. Ricavata da un singolo blocco di pietra calcarea vuoto all’interno, con un foro sul retro che ne faceva probabilmente un’urna funeraria, l’oggetto abbandonato ed impiegato assieme ad altri relitti di epoche distante nel corso del Medioevo come basamento per le mura cittadine fu dunque ben presto datato al quarto/quinto secolo a.C, il che assieme alla precisa collocazione geografica, non poteva farne null’altro che un’esempio di scultura appartenente alla cultura degli Iberi, un popolo guerriero che sarebbe in seguito diventato famoso per la sua partecipazione come mercenari al lungo conflitto tra le culture Romana e Cartaginese. Il che poneva importanti interrogativi agli archeologi dell’intero Novecento: poiché non era forse vero che opere di una simile perizia creativa, realizzata in quell’epoca distante, dovessero necessariamente provenire dalla Grecia o essere influenzate in qualche modo dal “centro culturale” della cosiddetta cultura occidentale? Tanto che ancora nel 1995, lo storico dell’arte John F. Moffitt (1940–2008) pubblicava nel suo libro sull’epoca d’oro dei falsi storici un lungo e articolato capitolo, in cui affermava con convinzione che la dama di Elche dovesse costituire una creazione fuori dal contesto, possibilmente realizzata in epoca moderna. Naturalmente, egli operava sulla base di una congnizione incompleta come possiamo ampiamente affermare sulla base delle nuove cognizioni acquisite. Grazie ad un ritrovamento nella media Valle di Guadiana, a partire dall’anno 2015…

Tra le genti arcaiche della penisola iberica dunque, forse i più lungamente affascinanti e misteriosi per la possibile associazione al mito platonico ed aristotelico di Atlantide furono gli appartenenti al popolo che viveva lungo il fiume di Tartessos, nella parte centro-meridionale di queste terre dallo spiccato sincretismo d’identità e culture. Oggetto di studi spesso empirici e basati su fattori adiacenti, per la natura frammentaria ed incompleta del patrimonio archeologico a disposizione, essi furono spesso considerati sulla base dei loro interscambi commerciali con gli antenati degli Iberici, dai quali sarebbero stati successivamente incorporati in un più vasto gruppo di tribù alleate sotto una singola casta di potere. Un sistema clientelare non dissimile da quello dei vasti imperi del continente, che tendeva a prevedere ritualità complesse e qualche imperscrutabili, dal punto di vista limitato di noi moderni.

Fondamentale nella loro interpretazione, dunque, si sarebbe rivelato lo scavo lungamente progettato di un tumulo noto fin dagli anni ’80 con il soprannome di Turuñuelo, nella sopracitata valle facente parte della provincia di Badajoz. Là dove in un lungo periodo di approfondimento gli archeologi avrebbero finalmente individuato i resti di un palazzo antico di 2.500 anni, sottoposto ad incendio rituale e successivamente sepolto, in un rito di sacrificio pubblico paragonabile a un’ecatombe. O forse per volere di un conquistatore nemico, pur avendo l’effetto paradossale di creare un sarcofago di terra argillosa, entro cui innumerevoli reperti e beni appartenenti a quell’epoca lontana sarebbero stati preservati a beneficio delle generazioni future. Risale dunque al recente 2023 la fondamentale scoperta di una serie di cinque raffigurazioni antropomorfe suddivise in frammenti ma ragionevolmente complete, raffiguranti possibili divinità o personaggi simili alla stessa maniera della dama di Elche, nonché entità scultorea di epoca altrettanto successiva come quelle di Baza e Guardamar. Il che gettava una luce nuova sulla questione sollevata dallo scetticismo di Moffitt, ulteriormente alimentato dall’entusiasmo malvisto dei cultori del mito atlantideo e possibili partecipazioni di civiltà perdute ed alieni. Poiché da lungo tempo, le culture della Spagna pre-Romana erano state considerate in taluni ambienti accademici come del tutto aniconiche, ovvero inclini a utilizzare schemi ideografici o simboli geometrici per riferirsi alle proprie credenze sacre. La dea Tanit, possibilmente acquisita durante i commerci con i navigatori Fenici, compariva ad esempio come un semplice triangolo sormontato da un cerchio. Eppure ecco la prova di capacità artistiche mirate alla rappresentazione di entità realistiche, possibilmente basate sull’aspetto di persone effettivamente vissute. Con una perizia del tutto paragonabile a quella delle maggiori scuole rinomate di epoca ellenistica o successiva, risultando altresì databili a un contesto cronologico antecedente di svariati secoli, alla suddivisione di quei territori ove soltanto in seguito avrebbero trovato spazio di conquista i potenti regni successori del vasto impero di Alessandro Magno.

La creazione di una radice culturale antecedente, inevitabilmente, porta alla rivisitazione di tutto ciò che è venuto dopo. Ancorché sarebbe totalmente lecito affermare che l’autenticità della dama di Elche, e degli altri manufatti simili citati, fosse stata lungamente predicata da una vasta percentuale di studiosi, sulla base di un sincero sentimento e senso d’appartenenza, capace di farne attraverso le generazioni un importante quanto riconoscibile simbolo della Spagna intera. Tanto da portare, nel 1941, ad uno scambio di opere con il Louvre che l’avrebbe riportata in patria nel pieno del secondo conflitto mondiale, dopo essere stata brevemente spostata per proteggerla nel castello di Montauban, vicino Tolosa. Per trovare poi collocazione al Prado di Madrid, non senza una periodica e reiterata protesta da parte delle genti della sua eponima comunità rurale di provenienza. Tanto che in almeno due occasioni, il 1965 e il 2006, la dama venne esposta nuovamente ad Elche per l’estendersi di particolari ricorrenze, presso il luogo che ne aveva custodito la presenza tanto a lungo giudicata inspiegabile e misteriosa. Nulla di simile, d’altronde, è stato ancora pianificato, dall’epoca in cui la sua effettiva essenza è stata, per inferenza, contestualizzata.