Guardare alle date di nascita e di morte in un archivio anagrafico del primo terzo del Novecento offre uno scorcio scoraggiante di quanti giovani perdessero la vita prematuramente, nelle circostanze di alcuni dei conflitti più gravosi mai sperimentati nel corso della storia umana. Con un fattore ulteriore individuabile nell’avveniristica tecnologia affermatasi in quegli anni, di motori sempre più potenti, auto ed aeroplani mostruosamente veloci pur essendo privi dei gradi di sicurezza e ridondanza dei loro esiti venuti col passaggio delle decadi ulteriori. Caso limite, poi, era quello degli innovatori, personaggi coscienti di mettere a rischio ogni cosa, la loro stessa vita, per la promessa di lasciare un segno indelebile nella cronologia di ciò che amavano più di ogni altra cosa. Un pensiero che possibilmente attraversò la mente fervida del pilota automobilistico ed ingegnerie autodidatta Frank Lockhart, in quel dannato ultimo pomeriggio del 25 aprile 1928, mentre saliva a bordo dell’automobile dipinta di bianco denominata “Black Hawk”, ovvero Falco Nero. Destinata a diventare (galeotta fu una semplice conchiglia) il punto di arrivo, ma anche l’inizio, della sua leggenda.

È un comune modo di dire il fatto che per diventare immortali occorra prima morire, il che è vero in molti campi ma non quello delle gare automobilistiche. Come sembrava intenzionato a dimostrare il giovane di Dayton nato in Ohio ma cresciuto in California meridionale, con una solida passione per tutto ciò che aveva quattro ruote e riusciva a correre sulle strade asfaltate del Nuovo Mondo. Al punto da riuscire a costruire all’età di appena vent’anni, senza nessun tipo di eduzione specifica, un’auto da corsa a partire dalla vecchia Ford Model T di famiglia, che iniziò a guidare riportando inaspettati successi nelle gare regionali organizzate su sterrato dalla AAA (American Automobile Association). Per poi passare ad una Ford preparata dalla Frontenac, a bordo della quale dominò lo strapotere delle scuderie più blasonate del suo piccolo angolo della nazione. Questo finché nel 1926, notato dal team del facoltoso imprenditore e guidatore a tempo perso Pete Kreis, poco prima che quest’ultimo partecipasse alla prestigiosa Indianapolis 500, non venne assunto come pilota di riserva incaricato di guidare la sua Miller con il motore turbo. Dopo aver convinto il suo datore di lavoro a fargli fare alcuni giri di prova, Lockhart dimostrò allora le sue eccezionali capacità, riuscendo ad ottenere dei tempi sul giro che non solo superavano quelli di Kreis, ma costituivano addirittura dei nuovi record di categoria. E questo nonostante l’esperienza stessa di correre in un autodromo, con curve paraboliche costruite in assi di legno, fosse un esperienza del tutto nuova per lui. E fu così che il proprietario dell’automobile, dicendo di essersi improvvisamente ammalato, optò per lasciare il proprio posto al giovane promettente, che ricevette in questo modo l’opportunità di farsi un nome. Che seppe sfruttare a pieno, dopo una sessione di qualifiche sfortunata che lo vide relegato alla ventesima posizione, risalendo ben presto ai primi posti e riuscendo a passare in testa successivamente ad alcuni rapidi rovesci di pioggia al settantaduesimo giro, fino alla gloriosa vittoria finale. L’impossibile era avvenuto, come poche altre volte nella storia: un completo debuttante aveva vinto la gara di Indianapolis. La strada per la gloria era aperta: Lockhart acquistò la Miller e ne comprò anche una seconda, vincendo a seguire ulteriori quattro gare di campionato. Tanto che alla fine del 1926, riuscì a classificarsi secondo. Il futuro appariva particolarmente roseo, per questa promessa poco più che venticinquenne del mondo dei motori…

Per comprendere a pieno la portata dell’ingegno di questo pilota, occorre dunque sottolineare la sua innata affinità tecnologica, che lo portò a modificare e spesso migliorare significativamente molte delle vetture che ebbe modo d’impiegare nella propria purtroppo breve, eppur brillante carriera. Una delle sue innovazioni preferite, cui ricorse in molti casi incluse le auto utilizzate nelle gare della AAA, era l’installazione del dispositivo all’epoca poco diffuso dell’intercooler, che iniziava in quegli anni a trovare applicazione in campo aeronautico per incrementare le prestazioni dei velivoli dotati di doppio turbocompressore. Ancorché egli avesse determinato, prima di molti altri, come l’impiego di un sistema di scambio di calore per il raffreddamento dell’aria in uscita dalla turbina prima del suo ingresso direttamente all’interno dei cilindri contribuisse a renderla più efficace anche in campo automobilistico, aumentandone la densità e dunque il volume da impiegare nel rombante processo della combustione interna. Una risorsa tecnologica che seppe portare ulteriormente in avanti all’inizio dell’anno 1927, sia in pista che nel nuovo record di velocità su terra di 275 Km/h fatto registrare l’11 aprile, a bordo di una delle sue Miller preparata ad hoc per correre sulla pianura salina di Muroc, California. Una letterale ventata d’aria fresca nel contesto di quel settore, in cui la tendenza collettiva era quella di costruire auto sempre più potenti e massicce, al punto che non avrebbero mai potuto trovare l’impiego in una vera gara su pista. Un successo che avrebbe richiamato su di lui la considerazione di Fred Moscovics, il recentemente nominato presidente della casa automobilistica Stutz di Indianapolis, fermamente intenzionato a farsi un nome nel campo dei veicoli ad alte prestazioni. Così che i due decisero assieme che il record di Lockhart sarebbe stato rinnovato dopo il superamento da parte di Malcom Campbell, tramite l’impiego di una vettura le cui eccezionali qualità il mondo non aveva mai visto prima di quel fatidico momento.

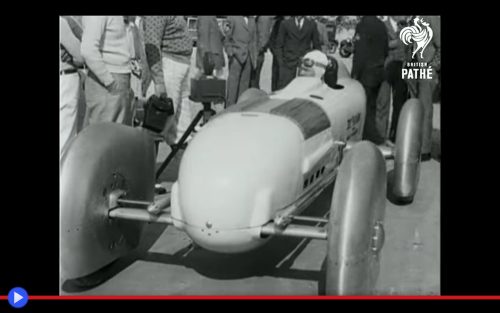

Il risultato fu, per l’appunto, la Black Hawk Special, dal nome dell’auto di punta commercializzata in quegli anni dalla Stutz, con la quale aveva ad ogni modo quasi nulla a che vedere. Trattandosi di un bolide dalla carrozzeria in alluminio soggetta ai crismi progettuali dello streamlining, perfezionata tramite lunghe sessioni di studio all’interno della galleria del vento, nonché spinta innanzi tramite l’impiego di due motori indipendenti da 91 ci raffreddati tramite intercooler e collegati allo stesso albero di trasmissione, per un totale di 380 cavalli di potenza in una vettura dal peso eccezionalmente contenuto. La macchina era inoltre piccolissima, rispetto alla media del tempo, risultando poco più larga delle spalle del suo pilota. Tutti i presupposti per qualcosa d’eccezionale, a questo punto, apparivano perfettamente allineati e i due si affrettarono a prenotare entro febbraio del 1928 la grande distesa sabbiosa di Daytona Beach.

Dopo un paio di corse di riscaldamento, che dimostrarono l’esigenza di cambiare alcuni aspetti dell’aerodinamica i quali stavano togliendo aria al motore, Lockhart riuscì a raggiungere brevemente i 289 Km/h ma a causa di un vento di traverso improvviso, o forse una discontinuità sulla sabbia, perse improvvisamente il controllo finendo in mezzo alle onde dell’Oceano Pacifico. E sarebbe probabilmente annegato se lo stesso Moscovics, che si trovava fortuitamente nei dintorni, non fosse intervenuto per tenergli la testa al di sopra dell’acqua, mentre gli spettatori intervenivano a tirarlo fuori con una corda. L’auto era seriamente danneggiata, ma non distrutta. Il pilota, invece, aveva riportato lesioni relativamente minori, con lividi, una commozione cerebrale e danni ai tendini di una mano. L’idea ragionevole, a questo punto, sarebbe stata attendere un anno per un recupero fisico completo ma il giovane pilota la pensava diversamente. Avendo visto il suo record nuovamente battuto da Ray Keech, che aveva raggiunto i 333 Km/h a bordo della sua massiccia White Triplex, entro aprile era di nuovo a Daytona Beach, con una rinnovata ed ulteriormente perfezionata Black Hawk. E fu questa, ahimé, la genesi della sua ultima ora.

Il 25 aprile, con un tempo sereno ma ventoso, partì dunque per la prima corsa con raffiche contrarie, che gli impedirono di superare i 327 Km/h. Era tuttavia sicuro di poter battere la velocità bersaglio nella corsa di ritorno, ragion per cui senza perdersi d’animo, partì di nuovo al massimo dell’accelerazione consentita dal suo veicolo compatto, se non che a metà della corsa, per ragioni ancora oggi non del tutto chiare, perse il controllo e rotolò più volte su di un lato, scaraventando a velocità pazzesca Lockhart sulla spiaggia, che morì sul colpo all’età di soli 25 anni. La ragione principale, individuata successivamente, avrebbe attribuito la casistica a una bolla formatasi nello pneumatico, non vista in fase d’ispezione a causa delle carenature aerodinamiche che coprivano le ruote dell’auto Stutz. Secondo altri, invece, sarebbe stato il guscio di un mitile casualmente trovato lungo le tracce dell’incidente, ad aver tagliato la gomma alle velocità pazzesche a cui il veicolo l’aveva calpestato. Parte della colpa, d’altra parte, venne attribuita allo sponsor fornitore Dickinson, che aveva sostituito all’ultimo momento la più celebre e competente Firestone avendo fatto a Moscovics un’offerta migliore.

L’insolito motore progettato da Lockhart, contrariamente ad ogni aspettativa, sopravvisse all’incidente venendo successivamente installato in una Sampson Special dove corse fino al 1946, per poi essere relegata nel museo dell’automobile del circuito di Indianapolis, dove si trova tutt’ora. Assieme ad una replica non funzionante della Black Hawk, che fu di suo conto riprodotta in modo più fedele nel 2011, in una notevole replica di Jeb Scolman presentata al Motorama di Long Beach.

Un ulteriore modo, largamente meritato, di celebrare una delle maggiori promesse dell’automobilismo che non poterono mai raggiungere il proprio immenso potenziale. Lasciando il mondo dei viventi all’apice della fama, come alcuni praticanti delle arti visuali o musicisti nel corso della storia. Rimanendo per sempre sospeso all’apice di quella traiettoria ideale, che disegnano i più grandi innovatori di ogni possibile provincia della creatività umana. Inclusa quella mirata ad andare più veloce, sempre e comunque. Anche a discapito di ogni ragionevolezza o dubbio residuo della prudenza, frutto del processo evolutivo di autoconservazione degli esseri di questa Terra.