Sono un facchino all’inizio del XX secolo, con esperienza nel gestire le necessità di compagnie di import-export presso il porto della grande Vancouver. Reso forte dal mio lavoro, indurito dalle circostanze, d’un tratto sento parlare della possibilità di una vita migliore. “Siete stanchi di spendere le vostre energie per un guadagno irrisorio?” Chiede il volantino fatto circolare, con una certa aria di circospezione, per le taverne ed altre istituzioni di ristoro lungo l’affollata banchina. “Venite presso Frank, nei territori del Nord-Ovest. Nessun colloquio richiesto, soltanto la volontà di fare il vostro dovere, giorno dopo giorno…” Frank Henry era una persona, ovviamente, ma anche un luogo. Dal toponimo selezionato al fine di onorare uno dei cofondatori della nuovissima miniera di carbone del Crowsnest Pass, all’interno di una montagna tanto friabile che a quanto si diceva, era solita “scavarsi da sola”. Un luogo d’opportunità dai molti luoghi di divertimento e l’atmosfera tipica delle piccole comunità, piene di ottimismo ed invidiabili speranze per l’indomani. Con davanti a me, al massimo, qualche altra decade di lavori spezzaschiena, faccio rapidamente i miei conti. Non sarebbe meglio dedicare i miei anni migliori ad un lavoro che, per lo meno, mi garantisca l’opportunità di mettere da parte qualche soldo? Assieme ad un gruppo di colleghi, il giorno dopo, prendo il treno. Qualche settimana dopo, ricevo un alloggio della compagnia sulle pendici del suddetto massiccio gibboso nel mezzo di un’ampia radura. L’anno successivo, l’intero mondo sembrerà finire sottosopra…

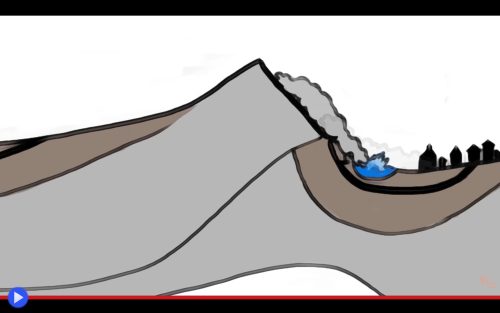

È un fatto largamente noto, al punto da essere insegnato nelle scuole della regione di Alberta, la maniera in cui alle 4:10 del 29 aprile 1903 l’intera cittadina di Frank, assieme a diverse comunità limitrofe e l’equipaggio di un treno minerario situato in quel momento a qualche centinaia di metri di distanza, udirono un cavernoso ed impressionante boato. Causato dalla versione senza cenere di un evento disastroso che potrebbe essere paragonato, per certi versi, al seppellimento di una moderna Pompei. Nel giro di pochi minuti, se non una manciata di secondi, l’intera cima della Turtle Mountain, il promontorio in roccia calcarea costituente la ragione stessa d’esistenza dell’insediamento, si è staccata formando un’entità indivisa di 110 milioni di tonnellate tra rocce, macigni e detriti. Con una forza e velocità causate dalle particolari caratteristiche territoriali di questo luogo, l’immensità ponderosa si era quindi diretta verso valle, obliterando letteralmente tutto quello che poteva trovarsi sul suo cammino. Il che avrebbe finito per includere, purtroppo, un’intero quartiere sul margine di Frank ed una quantità variabile stimata tra le 70 e le 90 persone. Si sarebbe trattato, in altri termini, della frana più letale della storia del Canada (record per fortuna non ancora superato) il cui effetto più notevole e duraturo si sarebbe imposto d’altra parte sulla forma stessa di quel paesaggio. Una valle convessa trasformata in pochi istanti nella letterale approssimazione di un lago di pietra, della profondità di circa 45 metri, tanto compatto e solido da rendere semplicemente impossibile l’ipotesi di recuperare i corpi dei propri cari. Eppure, nel disastro, una flebile e impossibile luce di speranza. Quella dei 17 uomini del turno di notte, che in quel fatidico momento si trovavano all’opera nelle profondità stesse della montagna…

Come frequentatori abituali delle letterali catacombe canadesi, eravamo abituati a non sapere esattamente cosa stesse capitando sotto il cielo della superficie al primissimo dipanarsi di ciascun evento. Potendo tuttavia percepire istantaneamente il cacofonico boato, nonché percependo nelle nostre ossa le pesanti vibrazioni di quel mondo, capimmo immediatamente cosa fosse successo, e quali potessero esser le nostre circostanze nell’immediato. Preoccupati per i nostri tre colleghi che stavano operando fuori dai tunnel (avremmo poi scoperto della loro rapida ed inevitabile dipartita) ci dirigemmo allora all’ingresso più vicino, trovandolo naturalmente bloccato. E lo stesso valeva per tutte le altre vie verso la libertà e la salvezza. Seguendo le direttive del nostro caposquadra veterano, comprendemmo allora pressoché istantaneamente che c’era soltanto un possibile sentiero verso la salvezza: scavare obliquamente verso l’alto, nel proseguimento ideale delle vie d’accesso periferiche al tunnel minerario principale. Per tredici ore scavammo e scavammo, con vanghe, picconi, a mani nude quando gli attrezzi cominciarono a rompersi. Dapprima una parte di noi cominciò ad accasciarsi esausta, quindi la metà e verso la fine di quella stagione disperata, soltanto io ed altri due eravamo in condizioni di lavorare, parzialmente intossicati dall’aria sempre più irrespirabile della miniera. Finché nel tardo pomeriggio, scorgendo i raggi di un Sole distante, comprendemmo istantaneamente due cose: che eravamo giunti in superficie. Che non eravamo ancora al sicuro. Con la massima cautela tutti e 17 strisciammo fuori dall’angusto buco, in mezzo a rocce ancora incuneate in un’equilibrio precario. Fino alle abitazioni concesse in comodato alle nostre famiglie, dove alcuni trovarono mogli e figli miracolosamente al sicuro. Mentre altri, purtroppo, non furono così fortunati.

Fu un destino beffardo e spietato, quello che ebbe modo di compiersi soltanto due anni dopo la fondazione di Frank, in Alberta. Ma anche stranamente rispettoso della vita nelle più impensabili e bizzarre circostanze. Ben presto i giornali, mentre la ferrovia veniva frettolosamente riparata e la miniera messa in condizione di produrre nel giro di appena tre settimane, cominciarono a parlare della storia incredibile della piccola e singola sopravvissuta “Frankie Slide” (slide è un modo di dire frana in lingua inglese, e sarebbe diventato il nome ufficiale di questo disastro) la cui vicenda consisteva nell’essere sbalzata all’ultimo momento fuori dalla finestra della propria dimora, poco dopo seppellita per riuscire ad atterrare sopra una morbida balla di fieno. Resoconto leggendario basato sull’effettiva casistica di Gladys Ennis, bambina di due anni che non fu d’altronde l’unica a fare un’esperienza simile, se è vero che ben due sue quasi coetanee, Marion Letch e Fernie Watkins, fecero lo stesso balzo della fede all’ultimo secondo prima di una fine prematura. Altrettanto notevole la storia del mulo Charlie, uno dei due impiegati nel trasferimento dei materiali all’interno dei tunnel, che dimenticato sottoterra per ben due settimane riuscì a sopravvivere nutrendosi della corteccia dei tronchi usati per sostenere quei passaggi e bevendo da piccole pozze sotterranee. Soltanto per essere “salvato”, riportato in superficie e venire accidentalmente ucciso dai suoi angeli custodi umani, che per festeggiare lo nutrirono con eccessive quantità di avena e brandy. Altre leggende, decisamente più improbabili, iniziarono a circolare tra la popolazione dell’Alberta. Essendo stato riportato erroneamente dalla stampa, in un primo momento, che l’intera Frank fosse stata sepolta sotto le macerie, girò quindi voce in merito a come la filiale locale della Union Bank si trovasse in un punto imprecisato della nuova valle pietrosa, aspettando soltanto che qualcuno la disseppellisse per accedere a un clamoroso tesoro dal valore di 500.000 dollari in contanti ed oro. Follia tanto credibile, per la fantasia del senso comune, che ancora nel 1924 i lavori di riparazione ad una strada vicina dovettero essere effettuati sotto la supervisione della polizia, per evitare che qualche gruppo di ambiziosi scavatori mettessero in pericolo se stessi e gli altri. La montagna della tartaruga, che ancora oggi si presenta come due cime divise ed egualmente instabili, non fu effettivamente mai messa in sicurezza e per quanto ci è dato comprendere, nessuno potrà mai riuscire a farlo.

Si tratta dell’ennesima storia, se vogliamo trarre una morale, della hubris dell’uomo e gli errori a cui si può andare incontro perseguendo la ricchezza in questo mondo materiale. Per il modo in cui i dipendenti della miniera di Frank, invogliati da condizioni faticose ma redditizie, scelsero di stabilirsi tutti assieme all’ombra di un promontorio che le genti native del Canada chiamavano nella loro lingua, non a caso “la Montagna che si Muove”. Per la sua facilità a permettere la caduta di massi o la formazione di rapide sturzstrom, il tipo di frana capace di palesarsi e giungere a conclusione con rapidità fulminea, tale da non lasciare alcuna via di scampo alle persone, loro malgrado, sottostanti. Ciò a causa della composizione geologica discontinua delle rocce di Turtle Mountain, formatosi durante l’epoca del Mesozoico dalla convergenza di una serie di strutture anticlinali, prima che il guscio esterno solido venisse scardinato dall’erosione durante il lungo estendersi del Paleozoico. Lasciando il singolo picco relativamente instabile, isolato, benché in grado di resistere al passaggio d’incalcolabili generazioni. Ma non, caso vuole, alle vibrazioni di un moderno impianto minerario, soprattutto se coadiuvate da un paio d’inverni come quelli intercorsi dalla fondazione di Frank, tanto caldi da permettere la formazione e conseguente scioglimento di strati significativi di ghiaccio. Fino alla devastazione che, senza nessun tipo di contromisura preventiva, si sarebbe presa la vita di tante persone e le loro famiglie totalmente inconsapevoli del rischio. Perché erano altri tempi, senza ombra di dubbio. Ma del tutto simili si presentavano le priorità di chi, dall’alto dei propri alloggi ben lontani dal pericolo, determinava il passo idoneo per l’accrescimento dei capitali. Neppur l’esempio peggiore, in fin dei conti. Soprattutto se guardato con la lente di un paese come il nostro che, esattamente 60 anni fa, ha conosciuto il terribile disastro della diga del Vajont.