Una grande storia americana, umana e naturale al tempo stesso. Una vicenda di ambizione e rischio non del tutto controllabile dalla collettività convolta. In tal senso, profondamente e indubitabilmente Terrestre, nella maniera in cui un pianeta geologicamente inerte non avrebbe mai potuto aspirare di diventare. Circa 30-40 milioni di anni fa, nel sottosuolo dello Utah un significativo accumulo di roccia fusa cominciò ad essere spinto verso l’alto dalla pressione magmatica al di sotto della crosta terrestre. Si trattava, principalmente, di porfido ma pesantemente connotato da diverse tipologie di metalli, tra cui ferro magnetizzato, molibdeno e l’elemento grezzo, soltanto parzialmente utile, che costituisce la forma non ancora lavorata del rame. Un corposo fenomeno, capace di svolgersi a notevole distanza cronologica dagli occhi scrutatori dell’uomo. Il quale non avrebbe avuto metodi o ragioni d’interessarsene, fino a quando Sanford e Thomas Bingham, rampolli di un’importante famiglia dedita al mormonismo, non si trovarono nel 1847 a farvi pascolare le proprie mandrie bovine. Tanto spesso da costruire una capanna all’imboccatura del canyon, per poi scoprire due importanti risorse al suo interno: la prima era il legname, importantissimo per la costruzione dei nuovi insediamenti nella regione dell’odierna Salt Lake City. E la seconda, una certa quantità di minerali di valore, che ben presto decisero di portare al capo della comunità, Brigham Young, nel tentativo di ottenere manodopera per l’implementazione di una filiera produttiva su larga scala. Ma il leader religioso, temendo che le attività di scavo attirassero le moltitudini dissolute e spregiudicate sul modello della corsa all’oro californiana, rifiutò tale permesso, decretando che un enorme potenziale rimanesse, ancora per qualche tempo, sopito. Le cose cambiarono nel 1863 quando un gruppo di soldati provenienti da Fort Douglas inviati ad ispezionare la segheria decisero di propria iniziativa di dar luogo a limitate opere di prospezione. Riscoprendo, non senza sorpresa ed immediato aumento vertiginoso delle proprie aspirazioni di ricchezza, la nascosta verità sopita. Le pietre raccolte vennero perciò inviate al generale Patrick Connor, che dopo averne constatato il valore decretò l’immediata implementazione di un distretto minerario subito fuori il canyon che aveva nel frattempo preso il cognome dei suoi scopritori. La crescita delle operazioni fu progressiva e costante, benché all’inizio la carenza d’infrastrutture logistiche rendesse particolarmente difficile il trasporto del materiale estratto dalle profondità del mondo. Nel 1878, con l’arrivo della ferrovia, le cose migliorarono drasticamente. Entro gli anni Venti del Novecento, il canyon cominciò ad essere soprannominato dalla gente dello Utah “La Lega delle Nazioni” per la straordinaria quantità d’immigrati che lavoravano al suo interno, in gruppi etnici non necessariamente inclini a mescolarsi tra loro. Da una parte gli Italiani, altrove i Francesi, i Giapponesi, i gioviali rappresentanti della verde Irlanda. Ma tutti avevano in comune la stessa paga ribassata, raramente superiore alla metà di quella attribuita ad un anglofono statunitense di multiple generazioni pregresse. Paradossalmente fu proprio il successo delle loro imprese, col proseguire degli anni, che avrebbe portato al disfacimento dell’eterogenea comunità di residenti: mentre la buca creata dall’uomo continuava a crescere in maniera esponenziale, ad un certo punto le loro baracche vennero inglobate ed in seguito demolite al fine di continuare le operazioni. Quindi, la miniera continuò a svilupparsi verticalmente in cerca di materiali sempre più in profondità, di maggior valore…

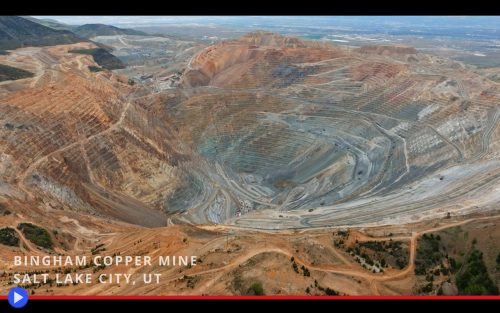

Verso la seconda metà del secolo scorso, la Bingham Canyon Mine, nota anche come miniera di Kennecott per l’amministrazione lungamente gestita dall’omonima compagnia con sede a South Jordan, nello Utah, cominciò ad assumere l’aspetto impressionante che la caratterizza ancora oggi. Con i suoi 4 Km di larghezza ed 1,2 di profondità, sufficiente nelle parole degli stessi attuali amministratori a contenere “due torri Sears l’una al di sopra dell’altra”. Ma la vera ragion d’essere e ricchezza derivante dalle operazioni sono chiaramente i circa 19 milioni di tonnellate di rame prodotto nel corso della sua intera storia, superiori a quelli provenienti da qualsiasi altro singolo sito nel corso dell’intera storia della civiltà moderna. Stiamo parlando, per essere chiari, di un guadagno totale superiore a quello dell’intera corsa all’oro della California, del Klondike e della vena di Comstock in Nevada, sommati complessivamente l’uno all’altro. Abbastanza da giustificare l’implementazione di metodi e macchinari all’avanguardia particolarmente successivamente all’acquisto delle operazioni, nel 1989, da parte della multinazionale anglo-australiana Rio Tinto, seconda compagnia di produzione dei metalli più grande al mondo. Una fortuna non soltanto per il mantenimento di alti standard operativi anche con il progressivo esaurirsi dei minerali facilmente raggiungibile in superficie, ma anche e soprattutto relativamente alla sicurezza dei lavoratori che sarebbe giunta, in un fatidico giorno del 2013, ad essere messa duramente alla prova.

Erano le 21:30 del 10 aprile dunque quando, senza nessun preavviso visibile ad occhio nudo, una massa di 2,5 miliardi cubici di piedi di roccia e terra si staccò dalle pareti scoscese del grande abisso. Iniziando, rovinosamente, a scivolare verso il fondo della miniera. Una delle maggiori frane nella storia dell’umanità, comparabile ai grandi disastri causati dai sommovimenti tellurici di epoche preistoriche, tanto che ogni singolo sismografo dislocato in territorio nordamericano avrebbe rilevato in quel momento un picco di attività evidente. Contingenza destinata, in linea di principio, a causare conseguenze gravi per i lavoratori del turno serale se non che 17 ore prima del disastro, grazie ad un comunicato propagato con la massima urgenza, l’intera forza lavoro della miniera era stata fatta preventivamente evacuare. Non grazie a una mistica intuizione o l’eventuale manifestazione di verità rivelate, bensì sfruttando le precipue funzionalità di un tipo di radar di monitoraggio dei pendii, fornito dalla compagnia italiana IDS – Ingegneria dei Sistemi. Dispositivo in grado di rilevare, grazie ad un approccio interferometrico, le alterazioni anche minime nel movimento del terreno della miniera, permettendo di prevedere con estrema precisione il momento in cui l’accumulo di un potenziale eccessivo avrebbe finito per precipitare (letteralmente) le cose. Strumento altamente desiderabile, in questo tipo di circostanze operative, proprio perché oltre a preservare l’incolumità dei dipendenti permette l’implementazione ed utilizzo di tecniche di scavo maggiormente aggressive, ben sapendo di poter intervenire con tempistiche comprovate prima della degenerazione dei fattori di rischio.

Il che non toglie che frane come quella del 2013 ed una seconda più piccola verificatosi nel maggio del 2021, comunque tale da necessitare l’evacuazione di 100 minatori, possano arrecare danni significativi alla produttività e redditività di un’impresa come quella della Bingham Canyon Mine. Al punto da poter stimare complessivamente, soltanto per il maggiore di questi eventi, una perdita di circa 700-800 milioni di dollari tra equipaggiamento irrecuperabile, arresto delle operazioni ed il lungo, laborioso percorso di ricostruzione e messa in sicurezza del versante della miniera. Il fatto stesso che essa sia tutt’ora operativa, nonostante simili “contrattempi” non costituisce altro che la dimostrazione pratica di quanto il fatidico canyon possa, persino oggi, continuare a ricompensare i suoi scavatori.

Benedizione, maledizione dello Utah è la ricchezza di quel magnifico sottosuolo. Poiché come tutte le imprese minerarie d’inizio Novecento, Bingham ha costituito per anni una minaccia senza paragoni per l’integrità ecologica e la sopravvivenza di numerose specie locali. Senza neppure considerare l’alta quantità di sostanze chimiche inquinanti, rilasciate ogni giorno dal complesso processo di lavorazione del rame proveniente dai suoi giacimenti profondi. Il problema, d’altronde, non soltanto un’eventualità remota del nostro futuro, con diversi studi rivelatosi capaci di dimostrare un aumento sensibile dei casi di avvelenamento delle falde acquifere e sviluppo di condizioni cliniche potenzialmente in grado di accorciare l’aspettativa di vita delle persone. Il che non parrebbe aver frenato in alcun momento pregresso, nonostante il costo indirettamente maggiore, la continuità dei processi estrattivi neanche una frazione di quanto fatto dalle devastanti frane pregresse. Non è troppo difficile, purtroppo, comprenderne la ragione.