Un paesaggio lunare o marziano, complessivamente frutto della mano dell’uomo: può sembrare una contraddizione in termini, eppure una pioggia meteoritica non è l’unica fonte possibile per una matrice ordinata di crateri dalla circonferenza ripetutamente palese, scavati nella terra nera di un luogo dalle caratteristiche uniche al mondo. Soprattutto quando piante serpeggianti crescono all’interno di quei buchi, verdeggianti e rigogliose, nell’esecuzione di un copione ben preciso e fonte di un vantaggio importante. Amplificando il reddito commerciale, nonché l’interesse turistico, di un’intera per quanto piccola regione abitata!

Con la loro posizione strategica nel punto d’incontro tra le rotte commerciali di Europa, Africa e le Americhe dall’altro lato dell’Atlantico, l’insediamento sulle Canarie di genti provenienti dal settentrione a seguito di spedizioni provenienti da Majorca, Grecia, Genova e Portogallo fu del tutto inevitabile nel XIV secolo, portando gradualmente alla scomparsa dei nativi che le avevano occupate in precedenza. Il clima caldo e secco di tali terre emerse, situate a ridosso della costa del Marocco, dimostrò inoltre molto presto di avere un potenziale inesplorato: la coltivazione di cereali, vegetali inerentemente resistenti e in grado di prosperare nonostante i forti venti che battevano le coste e l’entroterra delle sette isole principali. La parzialmente pianeggiante Lanzarote, quarta per dimensioni dell’arcipelago ma terza in termini di popolazione, diventò un’importante fonte di risorse gastronomiche per tutta l’estendersi della prima Età Coloniale. Le cose, tuttavia, erano destinate a cambiare in un modo esplosivo che avrebbe ricordato all’uomo il suo ruolo poco significativo nello schema generale dell’Universo. A partire dal 1730, quando l’antica origine vulcanica dell’arcipelago si palesò di nuovo, scuotendo per sei anni i vasti campi antistanti la capitale di Arrecife, ma soprattutto ricoprendoli di uno spesso strato di cenere, che i parlanti in lingua spagnola cominciarono a chiamare picón. Scavando febbrilmente per ritrovare la terra fertile al di sotto, la gente scoprì tuttavia come la composizione chimica del suolo fosse stata sostanzialmente alterata, rendendolo di fatto inadatto alla produzione dei sementi precedentemente al centro dell’agricoltura isolana. Seguì un lungo periodo di carestie, che portò una buona parte degli abitanti ad emigrare verso l’Europa ed il Nuovo Mondo. Almeno finché, nel giro di un periodo stimato attorno alla metà di un secolo, la costanza e sperimentazione di coloro che erano rimasti non permise di scoprire un metodo per rendere di nuovo produttiva la terra. Sfruttando quella stessa varietà di vite vinicola, chiamata Malvasia, che il grande Shakespeare aveva menzionato più volte nei suoi drammi, descrivendone il prodotto come un “vino fantastico, capace di profumare il sangue”. Ma a differenza di Tenerife, la principale fonte riconosciuta di tale nettare tra il XVI e XVII secolo, niente era facile a Lanzarote, ed il particolare approccio fu direttamente il frutto di parecchie decadi di lavorìo e sperimentazione, pressoché costanti…

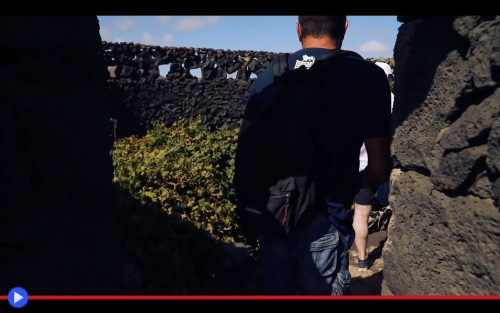

Stiamo parlando, per entrare finalmente nel merito, di una tecnica alla base di prodotti dalla denominazione oggetto di tutela internazionale, proprio perché costituenti un patrimonio gastronomico impossibile da riprodurre altrove. Grazie all’uso degli hoyo, una tipologia di scavi dalla forma circolare, come sopra accennato, scavati direttamente e attentamente nel cupo strato di picón del diametro di tre metri e una profondità di quattro, accessibili soltanto mediante un singolo sentiero al fine di preservare l’integrità strutturale delle loro scoscese pareti. Al fine di ottenere, in parallelo, due serie di vantaggi nella coltivazione delle viti di Malvasia: in primo luogo accesso per le loro radici agli strati inferiori e maggiormente nutrienti di questo suolo inusuale, ove la scarsa umidità meteorologica tende a restare intrappolata permettendo alle piante di prosperare. Ma anche proteggerle dai forti venti e tempeste di povere che battono la pianura principale di la Geria, obiettivo perseguito ulteriormente tramite la collocazione strategica di un muro a mezzaluna di pietre realizzato a secco, in corrispondenza del bordo nord-orientale di ciascun foro. Le conseguenze di una tale prassi furono quindi salvifiche, portando a ramificazioni non del tutto prevedibili nella produzione isolana. I vigneti di Lanzarote sono infatti i primi ogni anno a passare alla fase del raccolto, all’inizio di luglio piuttosto che tra agosto e settembre. Mentre il sapore altamente caratteristico dei loro distillati, apparentemente infusi di un sapore impossibile da riprodurre altrove, videro gli esperti affermare ben presto di poter gustare il senso di antichi e misteriosi minerali, provenienti dalle viscere inesplorate del mondo. Il che è ragionevolmente non del tutto impossibile, essendo qualsiasi tratto distintivo in campo enologico la complessiva risultanza del terroir, ovvero la somma di fattori ambientali e tecniche di coltivazione, unitamente alle caratteristiche uniche relative alla composizione del suolo di riferimento. Esso stesso, nel caso specifico di Lanzarote, uno speciale valore aggiunto nel fascino e l’interesse pubblico nei confronti del particolare spazio isolano. Molti sono i tour vinicoli, in effetti, nella regione di la Geria e non solo, con frequenti deviazioni verso le altre tipologie di frutteti piantati a chabocos, ovvero in stretti crepacci naturalmente formatisi nel suolo successivamente alla cessazione delle attività vulcaniche negli ultimi tre secoli a questa parte. Un importante fattore ulteriore di guadagno, per un territorio come quello delle Canarie, dove il flusso di turisti annuali supera di gran lunga la popolazione stabile delle isole, mentre molte delle tenute e case di produzione riservano i propri prodotti maggiormente riconoscibili alla sola vendita locale, motivando con enfasi la necessità percepita di recarsi personalmente entro i confini di questa terra battuta dal vento e forgiata nel fuoco. Esperienza non facilmente, o necessariamente riproducibile altrove.

Il leggendario vitigno di Lanzarote, categorizzato nel gergo del settore come “eroico” in quanto capace di crescere là dove altre varietà avrebbero ben presto gettato la spugna, è perciò un prodotto reso possibile unicamente dall’ingegno delle persone. Ed in tal senso rappresenta quell’unione, tanto equilibrata quanto rara, tra natura e tecnologia, frutto in questo caso da un bisogno di sopravvivenza condiviso, pena il ritorno ad uno stato di brulla e improduttiva desertificazione. Che una simile opportunità possa essere derivata, in maniera più unica che rara, da un disastro pregresso di portata generazionale, ci offre quanto meno una timida speranza per il nostro domani. Affinché le inevitabili trasformazioni degli eventi e circostanze possano essere accettate. E nel contempo, dare adito a un profondo cambiamento dei fattori presenti e futuri, analogamente a quanto fatto nel giro di millenni dalle specie soggette al costante processo d’evoluzione. Può davvero morire di fame, colui che in grado di adattarsi ogni qual volta variano i fattori ambientali? Ai posteri l’ardua sentenza. Così come il giudizio, immancabilmente positivo, del buon vino.