L’orrore della guerra, per tutte le sue implicazioni materialistiche immanenti, è un ricordo che svanisce molto presto nella mente delle ulteriori generazioni, possibilmente accantonato in favore di concetti maggiormente utili all’organizzazione di uno stato semplice da amministrare. Forse per questo è tanto tipica la costruzione di monumenti, statue, memoriali in grado di attraversare intonsi le pesanti decadi, offrendo un punto di vista persistente sui sacrifici e le gesta dei nostri padri. Soltanto non succede, nella maggior parte dei casi, che sia stato il nemico a farlo! Come a Niš, città situata in quella che oggi potremmo definire la Serbia sud-occidentale, ove da oltre due secoli sorge, in una forma progressivamente rovinosa, il più notevole esempio di necropoli verticale al mondo. Da ogni aspetto pratico una torre, il cui scopo originale non era certo quello di onorare alcunché; fatta eccezione, se vogliamo, per l’autorità del sultano a Constantinopoli. Supremo dominatore, secondo il prospetto dell’Impero Ottomano, dell’intera parte orientale d’Europa incluso questo martoriato paese. Almeno fino ad un evento che nessuno, formalmente, avrebbe potuto prevedere. Benché fossero in molti ad averne percepito l’eventualità, quando finalmente il 15 dicembre del 1801, un gruppo di giannizzeri a Belgrado ritenne fosse giunta l’ora di dichiararsi indipendenti, cominciando dall’assassinio del proprio pascià e per buona misura, un certo numero di duchi e capi regionali di nazionalità Serba, che supervisionavano l’amministrazione del paese occupato. Fu sotto molti punti di vista, l’inizio della fine, con una serie di battaglie condotte dai locali sotto il comando di un abile comandante, l’ex-mercante di bestiame Đorđe Petrović, destinato a passare alla storia con il soprannome di Karađorđe. Colui che credeva, come l’Imperatore di Francia, al diritto del popolo all’indipendenza ma sotto una monarchia assoluta intitolata a lui soltanto. Il che non piacque alquanto prevedibilmente al sultano Mahmud II, che superato il lungo periodo della crisi politica e gli assassinii che l’avevano portato al potere, inviò nel 1809 il suo Pascià Hurshid Amed per sedare la persistente ribellione, alla testa di un’armata dalle molte migliaia di soldati armati di tutto punto. Ci furono diversi scontri, dunque, in cui gli abili comandanti serbi, conoscendo meglio territorio, prevalsero contro gli Ottomani: a Ivankovac e Misar, respingendo gli armigeri ostili fino al presidio fortificato di Čegar, presso quella che prende oggi il nome di città di Niš. Ma gli approvvigionamenti erano complicati, anche per le divisioni di vedute all’interno dell’esercito ribelle, tanto che mentre i circa 10.000 serbi assediavano i turchi all’interno della loro fortezza, questi ultimi ricevettero un rinforzo di 20.000 soldati dalla Rumelia. Immantinente i feroci combattimenti si spostarono sulle colline antistanti, ove un giovane e coraggioso comandante dell’odierna Svilajnac, già trionfatore delle prime fasi del conflitto, si trovò circondato con gli uomini della propria brigata all’interno di una trincea insanguinata. Frangente disperato nel quale, ben conoscendo le terribili torture e l’impalamento che la casa di Osman riservava ai suoi traditori, egli ebbe l’ispirazione d’impugnare la propria pistola. E pronunciando le salienti parole: “Salvatevi, fratelli, se potete e volete farlo. Chi resterà al mio fianco morirà!” Sparò contro un deposito di munizioni, causando una catastrofica e roboante detonazione.

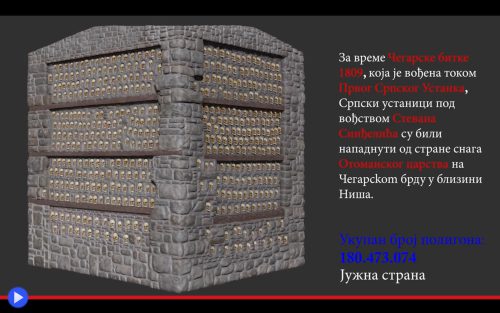

La morte lavorò alacremente in quel fatidico giorno. Con perdite ingenti da entrambe le parti, la battaglia cessò in maniera pressoché istantanea, con ingenti perdite anche dalla parte dei vincitori, mentre il popolo di Niš tornava nuovamente sotto l’autorità dell’Impero Ottomano. Ma il terrore non era ancora finito, giacché il Pascià Hurshid, infiammato dalla rabbia e il desiderio di salvare il proprio onore, decretò l’ottenimento di un tributo terribilmente dissacratorio, a carico di coloro che avevano combattuto e perso per la causa ostile all’autorità concessa dal suo sovrano. Egli ordinò dunque ai soldati serbi superstiti di tagliare sistematicamente la testa dei propri commilitoni periti sul campo di battaglia. Ed impiegando una tecnica ben nota agli Ottomani, procedette a scarnificarne i crani, bollendoli e trasformandoli in perfette effigi di morte. Quindi, dopo averne inviato un campione a Mahmud II, con un gesto particolarmente macabro fece erigere una torre in pietra d’arenaria e marmo dell’altezza di 4,5 metri. Nelle cui pareti furono incorporati, alquanto incredibilmente, 952 teschi in 14 file sovrapposte. Per incutere idealmente, in maniera sempiterna, l’assoluto terrore nei cuori di coloro che credevano di potersi ribellare al potere assoluto. Non ci volle molto, tuttavia, perché gli eredi del Pascià iniziassero ad odiare tale struttura. Punto focale dell’odio comunitario nei loro confronti, nonché una tomba destinata a diventare sacra nel giro di appena un paio di generazioni, costituendo la meta di un pellegrinaggio continuativo da parte di aspiranti patrioti e sediziosi nei confronti delle forze di occupazione. Tanto che, già nel 1861, anni dopo l’istituzione del principato semi-indipendente della Serbia grazie al successore di Karađorđe ed il ritiro dei gran parte degli eserciti turchi, l’ultimo Pascià di Niš, Ahmed Shefik Midhat, aveva dato l’ordine di smantellare il monumento. I teschi furono allora rimossi e in buona parte seppelliti, ma ciò non si rivelò essere abbastanza, quando 17 anni dopo al ritorno trionfale dell’Esercito Reale Serbo nella città, uno dei primi atti compiuti consistette nel parziale restauro della Ćele kula (Torre dei teschi) provvedendo all’erezione di un tardivo baldacchino sormontato da una croce per proteggerla dagli elementi. Fu in questa guisa, in particolare, che essa venne dipinta innumerevoli volte nei quadri delle opere degli autori realisti e nazionalisti, mentre i poeti la impiegavano come potente metafora del sacrificio compiuto da coloro che credevano nella fondazione di un paese autonomo e capace di determinare il suo destino. Assieme al tipo d’identità nazionale che avrebbe causato, in seguito, tanti scompensi e problematiche nello scenario altamente volatile dell’Est Europa.

Entro il 1892, la torre ormai parzialmente erosa e con la stragrande maggioranza dei teschi assenti, dopo essere stati prelevati negli anni da familiari e discendenti che credevano di aver riconosciuto un loro caro, venne infine circondata da una solida cappella, progettata dall’architetto Dimitrije T. Leko. Questa fu rinnovata più volte nel corso del secolo successivo, con l’aggiunta di un busto di Sinđelić, una vetrina in evidenza con quello che viene ritenuto essere il suo teschio ed una placca recante la dicitura dedicata: “Ai primi liberatori della Serbia dalla battaglia del Kosovo” (conflitto medievale risalente al 1389).

Per tornare dunque brevemente alle conseguenze della battaglia, l’ambizioso leader Karađorđe, fallito il suo progetto entro la fine del 1812 venne isolato dagli alleati russi ed in assenza di un’amnistia a suo nome fu costretto a varcare il confine dell’Austria. Inizialmente arrestato e quindi rilasciato, cercò di costruirsi una vita civile nella regione dell’odierna Moldovia, ma inevitabilmente avvertì il richiamo della seconda ribellione serba, destinata ad ottenere sotto il comando del principe Miloš Obrenović le condizioni di parziale indipendenza che lui stesso aveva scelto di rifiutare anni prima. Così l’eroe che aveva ormai fatto il suo tempo, ospitato falsamente dal voivoda serbo Vujica Vulićević, venne messo a morte in gran segreto nel 1817 presso la foresta di Radovanje Grove, affinché non potesse fomentare gli animi impedendo il ritorno ad una situazione di stabilità nazionale. Perito in un luogo e condizioni troppo differenti, il suo teschio non ebbe mai l’occasione di ricongiungersi sopra la Ćele kula a quello del suo vecchio amico Sinđelić. Diversi tra i suoi discendenti, in seguito, se ne sarebbero rammaricati. Le cose nel frattempo, per la Serbia ed il suo popolo, sarebbero migliorate. Prima di peggiorare…