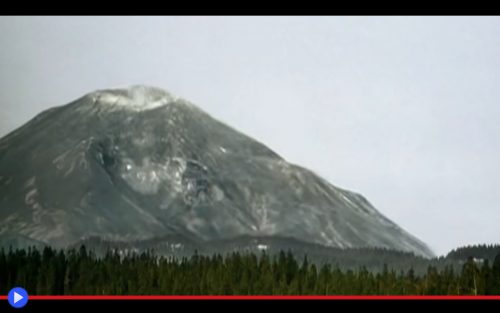

L’enorme senso di aspettativa, non necessariamente condiviso dall’intera collettività di chi poteva o doveva mettersi in salvo, le reiterate vibrazioni e deformazioni della massa solida soltanto in apparenza. E poi, alle ore 8:30 della mattina del 18 maggio 1980, la frana destinata a scatenare una catastrofica detonazione. Pari a 26 megatoni di TNT fatti saltare in aria, sufficienti a devastare un’area di foresta a forma di ventaglio dalle dimensioni di 37×31 Km, come colpita dall’impatto di un potente lanciafiamme. Interi tronchi, con decadi o persino secoli di storia, sradicati via da terra, mentre quelli più sottili furono spezzati facilmente a metà. E trasportati dallo spostamento d’infiniti metri cubici d’aria fino allo Spirit Lake ed il Fork Turtle River, creando uno strato solido di copertura che persiste ancora, sebbene soltanto in parte. E strati, su strati, su strati di cenere grigio scuro, capace di ricoprire le (poche) abitazioni nei dintorni, le automobili, le strade stesse. Interi cumuli di questo materiale, che soltanto molti anni di pioggia avrebbero contribuito, gradualmente, a far scomparire tra le pieghe della terra. Ma mentre il paesaggio continuava il suo processo di recupero, lo stesso non poteva dirsi del Lawetlat’la/Louwala-Clough, o come gli intraprendenti coloni del Pacific Northwest avevano scelto di chiamarlo “Monte Sant’Elena” orgoglioso stratovulcano di diorite risalente all’epoca del Pleistocene, epoca durante cui la placca tettonica della Siletzia, massiccia formazione basaltica sottomarina, andò ad impattare contro l’attuale zona di subduzione di Cascadia. Mentre plurime fuoriuscite di lava, nelle generazioni a seguire, avrebbero fatto il resto: 2.949 metri d’altitudine, raggiunta nella guisa di un’elegante cono innevato tanto distintivo da essere stato soprannominato a più riprese “il monte Fuji americano”, almeno finché il realizzarsi del suo devastante destino non ne trasformò radicalmente l’aspetto. Fino a quello ancora oggi osservabile di un ferro di cavallo poco più alto di 2.500 metri, evidentemente spezzato al punto che nessun passeggero all’interno di un volo di linea, che stesse guardando fuori dal finestrino al momento giusto, potrebbe mancare di riconoscerlo indipendentemente dalle sue conoscenze pregresse in materia. Eppure così devastato, eppur mai privo della propria forza ed una volontà imperitura, come la stragrande maggioranza delle formazioni vulcaniche più celebri Sant’Elena non ha cessato in alcun modo di creare e dare forma al proprio destino. Una tendenza chiaramente evidenziata dalla presenza di un terribile rigonfiamento sopra il centro stesso del suddetto cratere, come la sommità di una mongolfiera, egualmente sottoposta all’accumulo di una pressione che non cala, ma piuttosto aumenta in modo progressivo ed esponenziale. Senza potersi sollevare verso l’alto, in questo caso, nella ricerca di un qualsivoglia presupposto valido a sfogare la sua potenza. Con il risultato che possiamo osservare in questo video timelapse dell’USGS (Servizio di Osservazione Geologica Statunitense) che copre il periodo tra il 2004 ed il 2008, quando a partire da 24 anni dopo il giorno zero dell’evento, nuovi sommovimenti tellurici hanno dato luogo ad una ripresa del più antico processo vissuto dalla montagna: quello valido a tentare di raggiungere, con la propria sommità svettante, le propaggini inferiori delle nubi stesse…

Al fine di comprendere i processi geologici e magmatici che portarono, in quel fatidico momento all’inizio degli anni ’80, alla devastante eruzione pliniana che oggi risulta indissolubilmente palese dal suo aspetto parzialmente disintegrato, è importante sottolineare come esistano due tipi di cupola magmatica, quella visibile come nel video del 2004 e la cosiddetta cryptodome, nascosta ed invisibile, al di sotto di parecchi metri di profondità nel cuore dei massicci montuosi pronti all’esplosione finale. Un letterale accumulo, di conseguenza, di pressioni inimmaginabili capaci di covare sotto la cenere, in attesa di un fattore scatenante in grado di svelare un possibile sentiero di risoluzione, alla natura sempre incline a ritornare verso uno stato di quiete dell’energia. Si può perciò affermare come l’eruzione del monte Sant’Elena sia stata un tipo di disastro annunciato, a partire dal momento in cui il 29 marzo di quell’anno due copiose fiamme furono osservate dalla combustione dei gas emessi da due crateri sul fianco nord della montagna, con spettacolari lampi dovuti all’elettricità statica della lunghezza stimata attorno ai 3 Km. Episodio seguìto, il giorno successivo, da reiterati tremori armonici capaci di far oscillare l’intera zona circostante delle Cascade. Episodio giudicato sufficiente, da parte del Governatore Dixy Lee Ray, a stabilire una zona rossa di pericolo, che continuò a rimanere in forza per l’intero mese successivo di aprile, durante il quale un nuovo cratere ebbe modo di aprirsi in prossimità della vetta, della lunghezza di 520 metri per una profondità di 150. Mentre la parte antistante della parete rocciosa, di pari passo, sembrò sollevarsi e spostarsi in avanti costituendo un’osservabile ondata, soggetta ad un rigonfiamento progressivo che in campo geologico riceve l’appellativo tecnico di graben. Ci furono alcuni, a partire da quel frangente, a ipotizzare il possibile svolgimento che avrebbe assunto l’incombente evento, descrivibile come il raro fenomeno dell’eruzione laterale: il sommovimento di simili quantità di materiale avrebbe dato luogo ad una frana, forse la più grande che il mondo moderno avesse mai conosciuto. Come la rimozione, improvvisa e brutale, della parete esterna di una pentola a pressione.

Ma quando tale profezia ebbe prevedibilmente modo di realizzarsi, molti ne furono egualmente sorpresi. Tanto che il conteggio delle vittime, nonostante la collocazione relativamente remota del massiccio montuoso, avrebbe raggiunto la cifra accertata di 57 persone, troppo ostinate o scettiche per rispettare le norme di sicurezza imposte dall’ufficio del Governatore, forse anche per l’abitudine statunitense a considerare le eruzioni effusive con colata magmatica dell’arcipelago delle Hawaii, caratterizzate da un tempo d’evacuazione possibile decisamente più esteso. Oppure, nel caso dei diversi vulcanologi che si trovavano all’interno dell’area proibita, la consapevole intenzione di sfidare il pericolo, coadiuvata dal desiderio altruistico di documentarlo per quanto possibile e convincere il maggior numero di persone a tenersi alla larga. Tra il conteggio delle vittime, per lo più bruciate dalla temperatura dell’ondata d’aria o soffocate nei minuti immediatamente successivi, figurano anche personaggi di spicco nel settore come David A. Johnston dell’USGS, rinomato studioso del flusso piroclastico e il fotografo Robert Landsburg, che in un celebrato ultimo atto di coraggio ed abnegazione, fece scudo alla pellicola che avrebbe costituito il proprio lascito ulteriore dopo il momento dell’estrema dipartita. Permettendo in seguito la spettacolare ricostruzione di una cronistoria dell’eruzione, considerata con ottime cognizioni di causa come la più devastante mai vissuta dall’intera popolazione del continente nordamericano.

Lungi dall’essere un evento privo d’importanti presupposti di studio ed approfondimento, l’eruzione del monte Sant’Elena viene perciò spesso citata come l’inizio di un nuovo tipo di processi nello studio della geologia statunitense, rinnovata con approcci approfonditi di sorveglianza degli stati critici, come quello messo in atto nel periodo tra il 2004 ed il 2008 del sopra mostrato time-lapse, valido a supportare l’ipotesi originariamente paventata che il punto d’accumulo della montagna sia effettivamente posizionato fuori centro rispetto alla camera lavica sottostante, trasformando l’insieme in una sorta di cannone puntato verso una direzione non particolarmente chiara. Presa di coscienza valida a comprendere l’inquietante verità messa in evidenza da diversi studi sull’argomento, secondo cui al momento del prossimo cataclisma, possibilmente destinato ad avvenire entro decadi e non secoli, il temuto stratovulcano esploderà di nuovo, con una potenza di devastazione addirittura superiore a quella del 1980. Questo a causa dell’eliminazione del “tappo” facilmente rimovibile dell’intera parete nord, oggi sostituita da uno strato ben più solido di pietra doritica ed altri materiali saldamente compattati dagli elementi.

E chi può dire ancora una volta quanti sapienti possessori di abitazioni e proprietà nell’area destinata ad essere spazzata via, assieme ai boscaioli patentati del legname rimasto dall’ultimo disastro, continueranno ad ignorare i segni, convinti che la loro conoscenza aneddotica superi le cognizioni accumulate da un’intera branca della scienza contemporanea. Finendo per pagare il prezzo più alto, come spesso capita in simili circostanze, nell’assoluta e incomprensibile indifferenza della Natura.