Nel 1926 una commissione costituita dal governo italiano, al comando dell’ingegner Corrado Ricci, affronta finalmente col criterio necessario la complessa faccenda. Al cospetto della quale per molti secoli, attraverso una serie di diversi approcci più o meno scientifici, generazioni successive di tecnici e archeologi avevano fallito miseramente: come riportare in superficie, finalmente, le due chiatte di epoca romana attribuite all’imperatore Caligola, da lungo tempo inabissate nelle acque del lago vulcanico di Nemi? Così vicine all’affollata capitale, che nei secoli tanto discusse e celebrate, che a più riprese erano state saccheggiate, danneggiate e parzialmente distrutte da maldestri tentativi di recupero, tra cui il sollevamento tramite galleggianti, gru portuali, semplice energia muscolare di persone ed animali. Finché non venne piuttosto deciso, in maniera molto semplice e diretta, di far defluire l’acqua dagli antichi canali d’irrigazione, lasciando che fosse la possanza gravitazionale del pianeta stesso ad occuparsi del resto. Ma se ci spostiamo con la mente lungo un tragitto ideale conduttivo fino a quel fatidico momento, attraverso i tanti cercatori che tentarono le auspicabili vette di gloria, sarà facile individuare come un punto di svolta quello in cui divenne finalmente chiara l’effettiva dimensione dei suddetti vascelli, misuranti esattamente 71×20 e 75×29 metri. Grazie all’impresa certamente coraggiosa, nonché stranamente avveniristica, di un celebre alpinista, militare e avventuriero italiano.

Francesco De Marchi, nato a Bologna nel 1504, aveva partecipato in prima persona alla battaglia di Pavia del 1525 e l’assedio di Firenze del 1529-30. Erudito autore di trattati, elaborò estensive di tecniche di fortificazione oltre che di filosofia e scienze naturali, approfondendo il concetto d’eruzione vulcanica e visitando direttamente svariate grotte e molte vette montuose d’Italia. Molto prima di raggiungere per primo la cima del Gran Sasso per la cosiddetta Via Normale nel 1573, il suo interesse sembrò dirigersi per breve tempo nei confronti del grande mistero laziale, portandolo ad avventurarsi negli abissi tramite l’applicazione di un’innovativa, quanto rischiosa tecnologia. L’impresa costituisce uno di quei corollari a un fatto storico di rilievo, normalmente menzionati in poche righe senza significativi spunti d’approfondimento negli articoli e le trattazioni di rito. Eppure se vogliamo prendere alla lettera il suo resoconto, descritto estensivamente nell’opera “Dieci libri sull’architettura civile”, l’effettiva metodologia impiegata sarebbe risultata in significativo anticipo sul progresso largamente noto di quel genere di tecnologia, che vede la prima campana d’immersione in senso moderno come un prodotto dell’astronomo Edmund Halley (quello della cometa) nel 1714. Questione da trattare rigorosamente col condizionale, s’intende, poiché il De Marchi racconta espressamente di aver giurato all’inventore del dispositivo in questione, un certo Guglielmo di Lorena che partecipò anch’egli all’impresa, l’assoluta segretezza nei confronti dei contemporanei e posteri futuri. Benché dal contesto e dalla situazione in essere, oltre ad un curioso aneddoto collaterale, sia possibile intuire almeno in parte l’effettiva natura della verità…

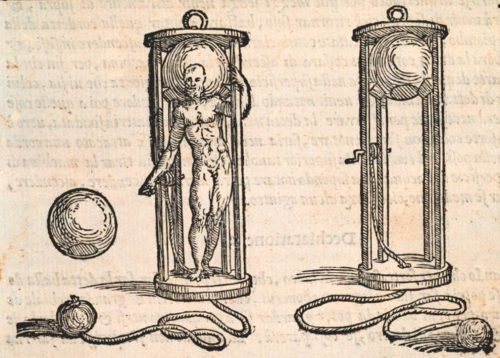

Il primo aspetto di significativo interesse nella trattazione riguarda, dunque, le tempistiche: De Marchi descrive infatti le sue escursioni subacquee alla profondità di oltre 10 metri, finalizzati alla raccolta di un ampio numero di reperti oltre alla misurazione mediante alcune stringhe delle navi di Nemi, come in grado di durare “delle ore” con l’unico limite imposto dalla fatica fisica ed il freddo delle acque che venivano raggiunte unicamente da una quantità ridotta di luce solare. Di fronte alla cognizione vagamente acquisita di una semplice campana da immersione dei suoi tempi, apparirà chiaro come l’apparato dovesse godere di un livello tecnologico significativamente più avanzato. Che almeno in parte, possiamo desumere dalla descrizione fisica del suo aspetto: un barile in legno di quercia, rinforzato con cerchi di ferro ed un anello finale in piombo, dello spessore di 4,5 cm, il diametro di 75 ed una lunghezza di 1,25 m. Ovvero in altri termini, quella appropriata per coprire la testa e le spalle dell’utilizzatore, lasciando le braccia libere d’interagire con l’ambiente sommerso grazie ad una spessa finestra di vetro da cui guardarsi attorno. Il che rientrerebbe nel concetto già precedentemente acquisito di un semplice recipiente capace di contenere una limitata quantità d’ossigeno, mentre venendo capovolto e sommerso l’acqua si occupa di mantenerlo all’interno, se non fosse per un semplice calcolo delle effettive circostanze: a quella profondità, con il tipo di sforzo fisico necessario all’avventura laziale di De Marchi, il tempo necessario alla conversione dell’intero contenuto d’aria respirabile sarebbe andato esaurito nel giro di una decina di minuti appena. Ed è qui che entra in gioco, nella parziale spiegazione tecnica dell’autore, una fugace menzione del particolare sistema per “rimuovere l’aria stantìa senza far salire il livello dell’acqua all’interno della campana” inventato apparentemente dall’ancor più misterioso Guglielmo di Lorena. Di cui non sappiamo in effetti granché, sebbene sia possibile far riferimento ad un interessante articolo scientifico pubblicato dal ricercatore di filosofia all’Università di Haifa Joseph Eliav nel 2015, sulla Rivista Internazionale di Storia dell’Ingegneria e Tecnologia. Nel quale lo studioso, elencando i fatti noti e il tipo di tecnologie disponibili nell’Italia del XVI secolo, risale a quella che potrebbe essere l’unica, per quanto anacronistica soluzione. Per quanto concerne la rimozione dell’anidride carbonica, ci spiega, l’unico approccio possibile sarebbe stato dunque quello di una valvola a tenuta stagna, attivata periodicamente dall’esploratore mediante l’impiego di un pulsante o qualche tipo di leva. Scartando a priori la più funzionale metodologia di un boccaglio, per il surreale dettaglio offerto da De Marchi secondo cui egli si sarebbe portato del pane da mangiare per merenda mentre si trovava sul fondo del lago, finendo così per attrarre con le briciole dei pesci dolorosamente inclini a mordergli “le parti di cui ben sapete”. Più complessa, invece, la questione dell’approvvigionamento del nuovo ossigeno, del tutto impossibile alla pressione di 10 metri di profondità mediante l’uso di sistemi manuali, come i mantici disponibili in epoca Rinascimentale. Da cui l’interessante, nonché probabile proposta analitica del nostro contemporaneo Eliav:

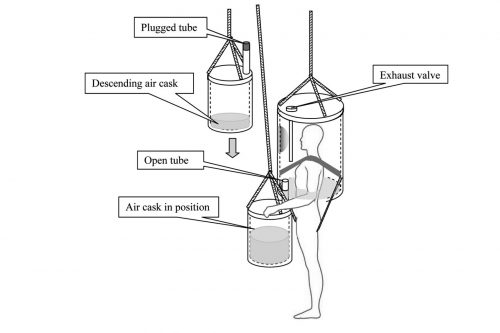

Di qualcosa di simile ne aveva già parlato, ci spiega lo studioso, Aristotele nel IV secolo a.C, nonché molto tempo dopo lo stesso Leonardo da Vinci, sebbene non si abbiano notizie di effettive realizzazioni pratiche di tale idea fino alla sopracitata invenzione di Edmund Halley, risalente al 1691. E a ben pensarci, non stiamo parlando di nulla di così difficile da realizzare: nient’altro che un secondo recipiente capovolto, potenzialmente più piccolo di quello principale, calato a sua volta fino alle profondità oggetto di esplorazione, che sarebbe stato calato fino all’individuo intento misurare e studiare gli antichi relitti navali. Il filosofo greco ipotizzava l’utilizzo di “calderoni di bronzo” laddove Eliav preferisce nel suo schema riferirsi ad un più semplice secondo barile, fornito di una sorta di tubo o boccaglio rivolto verso l’alto, che De Marchi avrebbe potuto stappare una volta inserito all’interno della sua campana. Secondo i suoi calcoli, dunque, un serbatoio dalle dimensioni ragionevoli avrebbe dovuto essere calato all’incirca una volta ogni tre minuti fino al termine dell’immersione, un’operazione complessa ma senz’altro realizzabile. Nonché l’unica possibile nei fatti, se vogliamo prendere alla lettera il racconto del coraggioso avventuriero italiano.

Successivamente derubato dei reperti riportati in superficie da un gruppo di ladri penetrati nella propria abitazione, il De Marchi si sarebbe preoccupato unicamente del segreto industriale della campana da lui ritenuta importantissima, che nei fatti sappiamo oggi essere stato preservato anche troppo bene. Ma la tragica maledizione delle due navi di Nemi, e la cupidigia di coloro che ne videro e conobbero la splendida munificenza, non aveva certo terminato il suo corso. Con i numerosi danneggiamenti causati dai maldestri tentativi di recupero del XIX secolo, per non parlare della devastazione operata a seguito della riemersione completata nel 1928, con il permesso ed il finanziamento del governo di Mussolini. Evento completato il quale, una buona parte degli esecutori trafugarono i tesori dell’Antica Roma mentre il legno stesso dei vascelli veniva fatto a pezzi e utilizzato per la produzione di souvenir. Mentre gli scafi stessi, preservati dall’usura mediante l’utilizzo di un strato di catrame, vennero ospitati all’interno del museo costruito ad hoc. Destinato a bruciare, con tutto il suo prezioso contenuto, verso il termine della seconda guerra mondiale, per un episodio doloso probabilmente collegato all’utilizzo come posizione d’artiglieria da parte dell’esercito tedesco. E questo fu, purtroppo, l’epilogo della nostra storia.

Ma chi può dire quali e quanti finissimi progressi della tecnologia umana, anticipati di secoli interi, possano essere andati persi solamente per il desiderio di trarne un guadagno futuro, in un ipotetico scenario che non ebbe poi maniera, né ragione di palesarsi? Quanti missili spaziali, automobili a vapore, straordinari e mistici tesori, andati persi nell’abisso stranamente oscuro della cupidigia umana… Dove neanche la campana più solida potrà mai riuscire a inabissarsi. O almeno, così pare.