Saldamente situata alla base del concetto stesso di evoluzione darwiniana, risiede una fondamentale tendenza all’ottimismo secondo cui ogni specifico tratto ereditario di una specie, non importa quanto singolare o in apparenza privo di vantaggi, si è in realtà riconfermato nelle plurime generazioni con un valido obiettivo. Contribuendo, in qualche modo, alla capacità di sopravvivere del suo portatore. Ivi inclusa addirittura l’atrofizzazione d’importanti organi, come quelli della vista, da parte di creature che potevano tranquillamente riuscire a farne a meno. Come nella progettazione di un veicolo o strumentazione tecnologica da parte degli umani, del resto, ogni funzione ha un prezzo e tra tutti i tipi di percezione sensoriale nessuna comporta un maggior numero di compromessi che la vista, frutto dell’ingresso della luce all’interno di due o più buchi attraverso l’epidermide e fin dentro il cranio stesso, i vulnerabili, delicatissimi bulbi oculari. Vie d’accesso non soltanto per possibili stiletti medievali attraverso la visiera di un elmo, ma ancora oggi le autostrade principali di un esercito di germi, potenziali parassiti, vettori d’infezione virali. Per quale ragione dunque un agile mammifero di fiume, dotato della capacità d’emettere i segnali necessari all’ecolocazione assieme lo speciale organo globulare all’interno del cranio, il cosiddetto melone, utile a recepirne il ritorno con estrema precisione, dovrebbe preoccuparsi del mantenimento di ulteriori approcci utili al rilevamento e misurazione delle sue prede? Una considerazione che di certo può non essere il diretto frutto d’elaborazioni o considerazioni coscienziose, pur essendo niente meno che cruciale nella definizione dell’intero genere descritto scientificamente per la prima volta da due ricercatori indipendenti nel 1801, Lebeck e Roxburgh, con il nome derivato dal greco di Platanista. Un tipo di creature caratterizzate da un particolare habitat fangoso, con visibilità ridotta e le acque estremamente torbide, dove la più pura sopravvivenza, all’interno dei fiumi Indo e Gange, richiedeva metodi e soluzioni figlie di un diverso approccio all’esistenza. E che avrebbero di sicuro permesso a simili animali di continuare a prosperare, se non fosse stato per il progressivo sfruttamento e conseguente contaminazione di questi due grandi corsi d’acqua, in maniera progressivamente risultante dall’affermazione della moderna civiltà industriale.

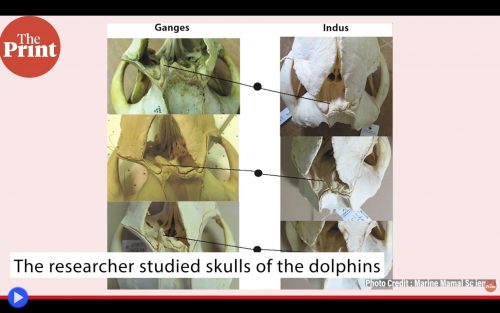

Per quanto concerne l’effettiva notazione tassonomica del cosiddetto delfino gangetico, così chiamato in forza di una mera antonomasia, si è quindi pensato fino al 1998 che questo potesse suddividersi in due specie distinte, finché studi maggiormente approfonditi del suo sequenziamento genetico, realizzati soprattutto grazie al miglioramento degli strumenti, non portarono la comunità scientifica al raggruppamento in una singola categoria divisa in due sottospecie, troppo simili perché potesse parlarsi d’insiemi distinti. Con un colpo di scena decisamente inaspettato, tuttavia, l’ulteriore revisione sarebbe giunta proprio a marzo di quest’anno 2021, grazie alla mera osservazione fisica da parte di un team con ricercatori dell’Università inglese di St. Andrews a Fife e altre istituzioni locali ed internazionali, il cui studio (vedi) avrebbe aperto gli occhi di tutti in merito alla questione. Per notare finalmente una significativa quanto ovvia differenza nella posizione e il numero dei denti, nonché la forma del cranio dei due delfini, tali da rendere impossibile considerarli come due semplici varietà dello stesso animale, bensì le specie distinte di Platanista gangetica e P.g. minor, situato principalmente in Pakistan lungo il corso e gli affluenti dell’Indo. Una considerazione niente meno che primaria al fine di organizzarne la difficile conservazione, con poco più di 1.000 esemplari stimati ancora in vita per ciascuno dei due casi ormai distinti. Ed un’opera particolarmente difficile, dinnanzi ad una cultura tradizionale inclini a considerarli come legittimi bersagli delle attività di pesca umane, non soltanto al fine di consumarli direttamente, ma anche per ricavarne un olio utilizzato nella cattura sistematica dei pesce gatti. E se mai c’è stata un’altrettanto lugubre, quanto efficace dimostrazione del vecchio modo dire: “[Uccidere] due piccioni, con una fava”….

Con la sua lunghezza variabile tra i 200 e i 400 cm per un peso di 51-89 Kg (in genere le femmine risultano essere sensibilmente più grandi) il delfino gangetico ha la caratteristica di presentare un aspetto non propriamente tale da ispirare un senso spontaneo di bellezza ed eleganza. Più corto e tozzo di altri delfini fluviali, nonché privo di una vera e propria pinna dorsale, sostituita da una piccola preminenza carnosa, esso è infatti solito nuotare piegato di lato, lasciando sospettare ai non iniziati delle possibili difficoltà motorie di qualche tipo. Il che naturalmente non è altro che un pre-concetto superficiale, quando si scopre come proprio tale postura possa permettere all’affusolato mammifero di setacciare il fondale spesso molto basso, mediante l’impiego del suo lungo rostro ricoperto di denti acuminati, funzionale alla cattura di prede come gobidi, aringhe, piccoli squali, molluschi e gamberi di vario tipo. Individuate proprio grazie all’uso del sonar incorporato, laddove l’uso della luce solare non avrebbe mai potuto possedere la potenza necessaria a penetrare il denso strato di fango sollevato da una simile operazione. Basti aggiungere a tutto ciò la cognizione che vede questi strani delfini come privi di reali predatori naturali, per ottenere la descrizione di un animale non soltanto perfettamente adattato al suo ambiente d’appartenenza, bensì il vero e proprio superpredatore dei corsi d’acqua indiani, semplicemente privo di alcun tipo di possibile rivale, nonché adattabile, per sua inerente predisposizione, a un ampio ventaglio di possibili temperature e composizione delle acque, rendendolo di fatto resistente a fattori ambientali come il mutamento climatico. Che la condizione di entrambe le specie nuovamente riconosciute, allo stato dei fatti attuale, stia continuando progressivamente a precipitare, è in effetti la diretta conseguenza di una serie di fattori, ivi inclusa la già citata caccia tutt’altro che sostenibile praticata dalle comunità native, ma anche e soprattutto il ruolo riservato ai grandi corsi d’acqua nell’intero subcontinente, parte inscindibile della vita quotidiana di letterali milioni di persone, nonché luogo irrinunciabile del loro estremo riposo. In un modo tale da aver fatto sospettare a più riprese, nel corso delle ultime decadi, come la sepoltura fluviale delle salme possa essere un veicolo per infezioni e malattie capaci d’infettare anche i suoi abitanti più insostituibili, come delfini e gaviali (il coccodrillo dal lungo muso). Anche senza entrare nel merito, ancor più problematico, dell’irrigazione agricola, capace di abbassare il livello delle acque in modo estremamente problematico, proprio per queste creature dalle dimensioni complessivamente superiori a quelle di una persona.

Aggiungete a tutto questo, una vecchia e sostanziale mancanza di dati in merito all’ecologia e la vita di queste ormai rarissime creature, la cui stessa durata dell’esistenza individuale viene stimata attorno ad un periodo di 20 anni, soltanto 10 dei quali fertili e per questo dedicati alla riproduzione. Con accoppiamenti concentrati primariamente nei mesi tra ottobre e marzo, cui fa seguito un periodo di gestazione capace di durare fino a 12 mesi, cui fa seguito la nascita di un piccolo già capace di misurare tra i 70 e i 90 cm, benché necessiti di essere allattato per un periodo di ulteriori 9 mesi. Svezzamento solo a seguito del quale, secondo i dati precedentemente raccolti, il padre e la madre torneranno a dividersi nel corso del grande fiume, per cercare nuovi partner entro il sopraggiungere dell’anno a seguire.

Che creature tanto distintive e prive di corrispondenze in altri luoghi della Terra abbiano il merito di essere preservate, non è dunque una questione messa in dubbio da chicchessia. Tanto da portare il Ministero Indiano dell’Ambiente a dichiarare nel 2013 lo status di “persone non-umane” a vantaggio del delfino gangetico, del resto considerato fin dall’epoca remota come un vahana, o possibile cavalcatura mitica delle divinità induiste. Resta tuttavia evidente come la mancanza di una cognizione relativa all’esistenza di due specie distinte, soprattutto visto l’areale in grado di estendersi oltre i confini di una singola nazione, potrebbe portare all’improvvisa e inaspettata sparizione della sua varietà principalmente pakistana, il cosiddetto delfino gangetico minore.

Verso il sollevamento di una questione d’importanza etica niente meno che fondamentale: poiché qual è in effetti il valore inerente di una singola specie, quando ne esiste in questo mondo un’altra che risulta essere quasi perfettamente identica da ogni punto di vista osservabile da riva? Quesito che potrebbe risultare in grado di occupare spazi filosofici e la cognizione stessa di cosa sia, o almeno dovrebbe rappresentare idealmente la vita. Concetto estremamente soggettivo, o comunque modulabile dalla mancanza di nozioni pregresse, se è vero che ancora oggi esistono intere popolazioni estremamente “civili” inclini a consumare la carne o fare stragi di una creatura intelligente, secondo gli ultimi approfondimento, all’incirca quanto un bambino di tre anni. Con in più, almeno nel caso delle varietà gangetica e dell’Indo, la capacità di elaborazione di un segnale sonar pari a quelle di un sommergibilista veterano!