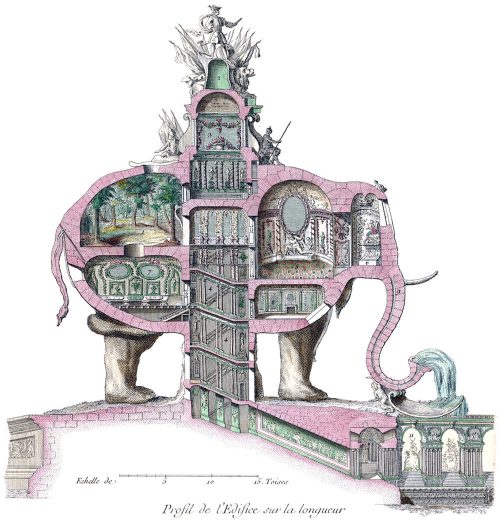

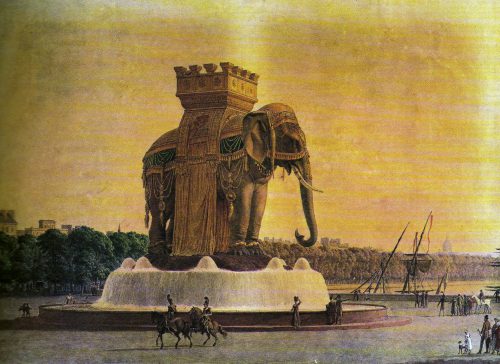

Visioni possibili e universi traslucidi, luoghi alternativi lungo il corso mai perfettamente prevedibile della storia. Così la capitale della Francia, città di pietra o città delle luci a seconda dei punti di vista, fu prossima nell’ora dei trascorsi giorni a trasformarsi anche in qualcosa d’altro: la capitale europea dei pachidermi. Giganti dalle grandi orecchie e l’ancor più impressionante naso, la coda lieve ma selvaggia, il dorso tanto alto e resistente da riuscire a sostenere, sulla base delle proprie aspettative, interi castelli, statue formidabili o la stessa aspettativa della gente. Di un popolo per quella volta unito, e forte, al punto da poter aprire il proprio cuore alla profonda verità di una savana senza tempo. Che di suo conto, aspirava a guadagnarsene uno, come quel fatidico 1758, quando il giovanissimo architetto Charles François Ribart de Chamoust, allora poco più che diciottenne, presentò alla corte di Luigi XV il progetto per un curioso e impressionante monumento, concepito per celebrare il trionfo del sovrano nella guerra di successione austriaca. Sostanzialmente, nient’altro che un intero edificio a tre piani, alto svariate decine di metri, con una torre centrale sormontata dalla statua del re, un soggiorno pieno d’alberi (!) per ricreare l’atmosfera della giungla, una sala da ballo ornata di specchi dedicata al “passato e al futuro” e vari ambienti dotati di finestre panoramiche sulla città di Parigi. Edificio con la forma, neanche a dirlo, di un elefante. Dalla cui proboscide sgorgava l’acqua di una fontana! Luogo presunto per una simile impressionante meraviglia, nient’altro che la Place de l’Étoile (Piazza della Stella) dove numerose arterie urbane convergevano, assieme all’asse storico dei tanti e tali monumenti della città. Luogo destinato ad essere rinominato in epoca recente Piazza Charles de Gaulle, ma non prima che Napoleone stesso qualche generazione dopo, all’apice del suo potere e della sua magnificenza, proprio qui facesse costruire il suo arco trionfale, direttamente ispirato a quello di Tito nella città di Roma. Se non che all’inizio del XIX secolo, c’era soltanto una corrente in grado di rivaleggiare con la passione universale nei confronti del Neoclassicismo: quella instradata e determinata dal fascino dell’Esotico, un mondo all’altro capo del mare le cui storie tornavano indietro grazie ai viaggi dei soldati e dei marinai. Tra i quali Bonaparte, da pochi anni reduce della sua prima sconfitta in Egitto, esperienza che nondimeno riuscì inaspettatamente a contribuire al suo prestigio e la capacità di catturare l’immaginazione del popolo europeo. E fu così che nei suoi sogni, all’improvviso, prese un posto di primo piano il grande pachiderma che stavolta, avrebbe preso un’evidente forma fisica, sebbene provvisoria e destinata a durare non troppo a lungo. Era dunque il 1908, quando per la prima volta l’Imperatore in persona descrisse la sua idea: un maestoso elefante di bronzo con splendenti zampilli d’acqua attorno, alto (almeno) 24 metri, creato a partire da una fusione dei cannoni dei suoi molti nemici. Il quale avrebbe trovato posto non più a Place de l’Étoile (ormai destinata, come accennato poco sopra, ad ospitare tutt’altro monumento) bensì in quell’altro luogo di primaria importanza per la storia di Parigi, la piazza antistante alle rovine di quella che era stata la possente Bastiglia. Fortezza e carcere capace di rappresentare il simbolo, mai realmente dimenticato, di un potere governativo giudicato iniquo, laddove le onde travagliate del mare di Francia avrebbero semplicemente rimpiazzato una dinastia con l’altra, e poi di nuovo, ancora per cinque generazioni a venire.

Fatto sta che un letterale quadrupede con tanto di fontana, qui ci sarebbe stato realmente per un periodo di 33 anni, al punto da venire puntualmente descritto da Victor Hugo, nel suo romanzo del 1862 Les Misérables, in un’epoca prossima alla fine della sua utilità e conseguente demolizione. Una degradazione motivata dal fatto che il pur celebre elefante della Bastiglia, in effetti, non fu mai altro che il modello in legno e gesso fortemente voluto dal secondo architetto incaricato di costruirlo, Jean-Antoine Alavoine dopo che il collega Jacques Cellerier aveva dato le dimissioni, affinché il committente potesse farsi un’idea sufficientemente chiara del suo aspetto ad opera completata. Ponendo le basi pienamente apprezzabili, di quella che sarebbe diventata una delle metafore più celebri della Francia post-rivoluzionaria…

In alto: Jacques Cellerier: raffigurazione artistica dell’elefante della Bastiglia risalente al 1978, di autore ignoto.

La descrizione fatta da Dumas della fontana napoleonica appare quindi pregna di significati sottintesi, oltre che estremamente utile a farsi un’idea della situazione. “Pieno di crepe e fessure” ed “ignorato dagli edili” (operai manutentori) il gigante si presenta triste, malinconico, semi-affondato nel suolo di Parigi e circondato da una palizzata in legno. Utile a tenerne lontani i curiosi, anche grazie alla presenza per alcuni anni di una guardia che sappiamo aver avuto nome Levasseur, il cui trasloco dalla gamba verso lidi più accoglienti aprì tuttavia la strada ad un diverso tipo d’inquilini: la schiera di enormi ratti neri che, sfruttando il riparo all’ombra della statua, proprio qui avevano costruito il proprio nido, assaltando a più riprese le abitazioni ed i negozi vicini. A seguito della restaurazione borbonica del 1814, con conseguente damnatio memoriae di ogni lascito prodotto dalla casa della grande N, tanto maggiormente apparve inutile il proposito di continuare a mantenere in posizione la struttura fatiscente dalle pur solide fondamenta. Così che, rimosso l’elefante durante il regno di Luigi Filippo d’Orleans, restò soltanto il basamento con le tubazioni costruite da Cellerier ed Alavoine, perfettamente utile a sostenere un qualche altro tipo di monumento. Ma il ritrovato predominio dei reali non avrebbe avuto vita abbastanza lunga da occuparsene, se è vero che nel 1830 i nuovi moti popolari della cosiddetta rivoluzione di luglio avrebbero portato ad una rinnovata deposizione del potere monarchico, per portare alla carica di presidente prima, ed imperatore poi, quel lontano nipote di Napoleone che sarebbe stato l’ultimo a detenere il potere assoluto in Francia. Lungi dall’essere da meno rispetto al suo insigne antenato, almeno in materia di monumenti, lo stesso Napoleone III fece quindi costruire sulla piazza della Bastiglia un diverso tipo di struttura auto-celebratoria, la colonna alta 47 metri e sormontata dalla statua della Libertà alata, oggi nota come Colonne de Juillet.

Per continuare a percorrere la storia dei cinque elefanti di Parigi tuttavia, sarà opportuno spostare la nostra attenzione un po’ più avanti, fino alla guerra franco-prussiana del 1870, combattuta (non benissimo) dal nuovo condottiero della nazione contro la forza inarrestabile del kaiser prussiano Guglielmo I e il suo cancelliere Otto von Bismarck, così versati nell’arte della guerra da riuscire a giungere nel settembre di quell’anno a circondare ed assediare la città di Parigi.

Iniziò così uno dei momenti più surreali nella storia della capitale francese, quando al trascorrere di un mese appena ogni residua fonte di cibo era prossima all’esaurimento, e la gente del popolo iniziò a rivolgere la propria attenzione gastronomica ai cavalli. Prima quelli da trasporto, quindi gli stessi campioni dell’ippodromo compresi gli occupanti delle stalle imperiali, spietatamente macellati e venduti a prezzo più alto come vere e proprie delikatessen di alta scuola di cucina. Fecero seguito a questi ultimi, immancabilmente, i cani e gatti cittadini, per poi passare ai ratti, che purtroppo risultavano a quanto pare dotati di un gusto sgradevole ed erano quindi troppo difficili da cucinare.

Fu così, dunque, che ai gestori dello zoo cittadino venne un’idea. Non credo serva renderla del tutto esplicita: i primi a cadere sotto la mannaia furono gli animali ungulati, antilopi, cervi e gazzelle, fin troppo simili alla carne ovina e bovina. Seguirono ben presto lo stesso destino, le zebre, i cammelli e i canguri. Nessuno toccò leoni e tigri, giudicati troppo pericolosi per avvicinarsi, né le scimmie, il cui consumo avrebbe potuto richiamare alla mente collettiva strane predisposizioni al cannibalismo. Ed alla fine di quel grande banchetto, orribilmente, gli incaricati di orchestrare quel rinato clima del Terrore puntarono il dito contro l’unica fonte di cibo rimasta, i due elefanti Castore e Polluce, che furono immediatamente messi a morte tramite l’impiego di fucili caricati con pallottole esplosive. Le carcasse degli animali furono quindi acquistate da M. Deboos della Boucherie Anglaise per 27.000 franchi, che si dice fosse destinato a ricavare un significativo profitto dalla loro preparazione e distribuzione presso le abitazioni dei ricchi e potenti: 45 franchi la libbra per la proboscide (il taglio migliore) e 10-14 la libbra per il resto della carne.

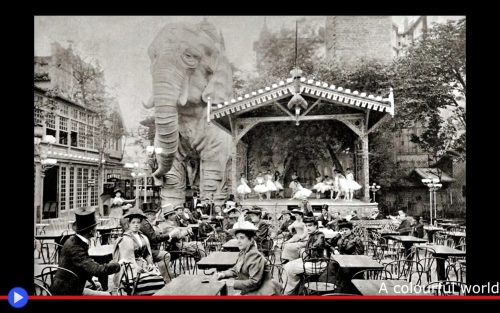

L’ultimo pachiderma a graziare la città di Parigi sarebbe quindi giunto a palesarsi in un contesto di natura decisamente più gioiosa. Era infatti il 1889 quando la capitale francese aprì finalmente le sue porte su uno dei più grandi eventi del secolo, l’Esposizione Universale durante cui avrebbe ricevuto, tra le altre cose, la sua leggendaria Tour. E mentre l’ingegner Eiffel curava gli ultimi ritocchi al suo immortale capolavoro, nel famoso quartiere a luci rosse di Pigalle, XVIII arrondissement, gli impresari Charles Ziedler e Joseph Oller ponevano le basi di quel bar danzante, poi vero e proprio teatro di cabaret, che avrebbe finito per costituire un altro simbolo della terza rivoluzione francese: quella culturale della Belle Époque. Per un Moulin Rouge destinato ad essere concepito, fin dal primo momento, come luogo gioioso e sorprendente, a partire dall’eponimo mulino a vento, accanto al quale trovò posto in origine la vera e propria facciata di un castello (poi bruciata nell’incendio del 1915). Ed anche, come possiamo trarre testimonianza da alcune fotografie d’epoca, un enorme elefante di stucco, in un certo senso la realizzazione fuori dal contesto del sognante edificio concepito tanti anni prima nei disegni di Ribart de Chamoust. Con la significativa differenza che in quest’ultimo potevano entrare soltanto individui di sesso maschile, per fumare a quanto pare oppio, al cospetto di conturbanti danzatrici del ventre. Un tipo d’intrattenimento certamente figlio della sua epoca, che mai nessuno avrebbe potuto concepire prima di un secolo di tali e tante evoluzioni per la cultura di Francia.

Nonché la maniera, certamente trasversale, di celebrare il supremo sacrificio di quei due pachidermi dal nome neoclassico almeno quanto l’arco di Napoleone, che tanto avevano dato, persino se stessi, affinché il popolo di Parigi potesse sopravvivere alla fame. O per meglio dire, all’ingiustificata fermezza di coloro che, alla proclamazione del kaiser Guglielmo come imperatore di Germania verso la metà di gennaio, non avrebbero comunque potuto far altro che arrendersi, accantonando momentaneamente le passate glorie. Ma non prima che il politico, scrittore e drammaturgo Henry Labouchère si trovasse a scrivere: “Ieri, ho mangiato una fetta di Polluce a pranzo. Polluce e suo fratello Castore erano due elefanti, che sono stati uccisi. È stato duro, coriaceo ed oleoso, e non consiglio alle famiglie inglesi di mangiare elefanti, finché sono disponibili la carne bovina ed ovina.” Touché!

1 commento su “Il trionfale inizio, e l’ancor più tragico destino, dei cinque grandi elefanti di Parigi”