Nei recessi oscuri di un vicolo di Kabul, un uomo siede su una sedia con le spalle al muro. Accanto a lui un secchio e di fronte, l’attento operatore di quella che sembra essere, sotto qualsiasi punto di vista rilevante, una cassetta della frutta messa in bilico su un treppiede. Implemento per il trasporto agricolo il quale tuttavia, presenta alcuni significativi tratti di distinzione: il più evidente una manica nera sul che pende sul fianco destro, evidentemente concepita come principale veicolo d’accesso per il corrispondente braccio umano. L’asticella metallica fissata con una molletta da disegno. E soprattutto, un piccolo foro frontale, con all’interno l’unico elemento tecnologico di una lente di vetro dalla forma circolare, che potenzialmente tradisce il vero significato di una tanto insolita contingenza. Trattasi in effetti, qualora non fosse per voi già evidente, dell’obiettivo di una foto-camera, intesa come versione portatile del letterale ambiente architettonico all’interno di un edificio, con un singolo pertugio d’ingresso per la luce, all’interno del quale gli antichi prima, e alcuni pittori del Rinascimento oltre un millennio dopo, studiarono il fenomeno della luce che ri-proietta, magicamente, l’immagine del paesaggio in posizione invertita sull’intonaco candido dell’antistante muro. E in effetti una versione concettualmente non molto dissimile, di questo concetto, da quelle originariamente concepite attorno alla metà del XIX secolo da figure pionieristiche come l’inglese Henry Fox Talbot (inventore della dagotipia) o il francese Alphonse Giroux (creatore del dagherrotipo). Eppure sarà importante notare che potremmo trovarci cronologicamente, in simili circostanze così fuori dal tempo, in uno spazio d’anni che si estende soltanto dai giorni nostri fino alla decade del 1950, epoca in cui una simile tecnica giunse, per il tramite dell’India, fino al paese a maggioranza islamica dei tanti conflitti etnici e guerre civili.

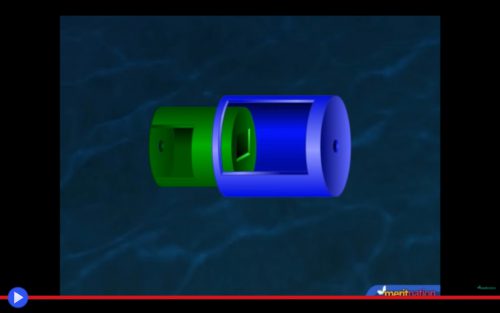

E kamra-e-faoree, viene chiamata da queste parti, il che significa letteralmente “macchina per la fotografia istantanea” benché l’aggettivo usato risulti essere, nei fatti, estremamente soggettivo. Il procedimento che vede i nostri due personaggi egualmente coinvolti ai due lati dello strumento può infatti richiedere una serie di minuti piuttosto lunga e talvolta anche più di mezz’ora, riuscendo a confermare il concetto universale secondo cui per fare le cose bene, ci vuole tempo. Dal momento in cui il fotografo versa i due composti chimici nelle altrettante bacinelle necessarie ad agevolare la procedura: una soluzione rivelatoria del bagno di sviluppo mirata a trasformare l’alogenuro d’argento contenuto nella carta fotosensibile e uno speciale liquido di fissaggio, preparato in casa secondo ricette tramandate di padre in figlio, con diverse possibili combinazioni di metol, carbonato e solfato di sodio. Subito inserite, quindi, tramite lo sportello anteriore all’interno della scatola, prima di passare a quella fase che attraverso i secoli, non è mai cambiati: la precisa disposizione dell’inquadratura rispetto al suo specifico soggetto, ovvero il cliente interessato a risolvere il problema particolarmente pratico di avere una foto da mettere sui documenti…

Il mestiere del fotografo di strada è una prassi largamente scomparsa, già con la crescente semplificazione della tecnologia analogica ed oggi totalmente inimmaginabile nell’epoca digitale. Occorre tuttavia notare come, in paesi dove la diffusione delle metodologie moderne ha subìto un ritardo cronologico, per motivi religiosi, conflitti o distinzioni etniche e sociali, talune antiche arti sono riuscite a mantenersi utili per molte decadi a seguire. E benché appaia chiaro, facendo un giro per le odierne città dell’Afghanistan, come in quest’epoca post-moderna la stragrande maggioranza delle kamra-e-faoree siano state trasformate in iconiche insegne poste di fronte a negozi specializzati nella stampa semplificata di fototessere, non è del tutto impossibile incontrare, ancora adesso, i pochi praticanti rimasti dell’antica metodologia manuale. I cui scatoloni, appropriatamente decorati con carta dalle fantasie sgargianti al fine di attirare l’attenzione dei (pochi) turisti, puntano al fascino delle antiche epoche, per guadagnarsi ancora il pane dimostrando una perizia largamente dimenticata dalla collettività.

Una volta regolata appropriatamente la lunghezza delle tre zampe in legno avendo cura di non rovesciare le bacinelle, un’operazione complessa in se stessa (queste fotocamere sono tradizionalmente costruite a mano, con precise ma generose tolleranze in materia di funzionalità) il tecnico regola quindi la messa a fuoco, osservando la naturale riproiezione dell’immagine all’interno del foro stenopeico mediante l’impiego dell’apposito sportellino posteriore. A questo punto, ogni punto d’ingresso per la luce viene attentamente sigillato: ogni successiva interazione dovrà essere praticata da quest’ultimo mediante la manica nera e un minuscolo spioncino sulla parte superiore della scatola, con l’unica illuminazione di una pratica lampadina rossa posizionata all’interno. Con un paio di pinzette, egli estrae quindi il riquadro di pellicola da uno scompartimento nascosto, mettendola in posizione nel riquadro dinnanzi al foro. Fatto questo, richiude lo spioncino e dopo un attimo di saliente suspense, si mette di lato e apre lo sportellino protettivo di fronte alla lente: per uno, due, tre secondi- CLICK! (Si fa per dire) E la prima parte dell’operazione è finalmente completa. Dopo aver immerso l’immagine in bianco e nero risultante nella prima e seconda bacinella, il fotografo la tira fuori e sciacqua nel secchio, quindi la mostra, soltanto brevemente, al suo cliente: questo perché si tratta soltanto del negativo. Che dovrà ora venire poggiato sullo sportellino a scomparsa incluso nella scatola, al fine di trovarsi brevemente esposto all’obiettivo ed ancora una volta in funzione di ciò, immortalato finalmente per la posterità. Poiché due torti non faranno sicuramente un giusto, ma due immagine dalle tonalità invertite generano invariabilmente, una fedele riproduzione della realtà. Completata una simile dimostrazione, il cliente poteva tradizionalmente richiedere l’applicazione manuale del colore tramite appositi inchiostri dietro un pagamento addizionale, prassi che faceva di questi tecnici dei veri e propri artisti e che si dimostrava particolarmente utile a partire dagli anni ’80, quando l’avanzare delle aspettative pubbliche portò le autorità a richiedere la presenza di tali caratteristiche nelle fotografie da utilizzare per i documenti. Un’idillio e soddisfazione delle procedure multi-generazionali, questo, che non appariva destinato a durare ancora a lungo: al principio degli anni ’90 infatti, come è noto, per la salita al potere delle frange più integraliste ed isolazioniste delle forze politiche di religione islamica, la creazione e l’utilizzo di fotografie di soggetti viventi venne severamente vietata secondo la loro specifica interpretazione dei testi sacri, indipendentemente dalle ragioni di una simile blasfemìa. Eppure, non tutto ciò che costituiva quest’arte andò perduto, come testimoniato dalle numerose immagini esistenti dei feroci guerrieri della fede coi loro fucili Ak-47 e gli arcaici, ma affidabili carri armati di produzione sovietica per l’intero ventennio a seguire, orgogliosamente parcheggiati proprio dinnanzi a simili strumenti fotografici frutto della tentazione terrena.

Sempre più rara ed ormai praticata unicamente dai discendenti di quelle due o tre famiglie che in epoca moderna, avevano guadagnato la posizione di maggior preminenza sulla scena della fotografia manuale afghana, l’articolata e complessa metodologia delle kamra-e-faoree rappresenta ormai un tenue legame con l’antico, prossimo alla scomparsa come un’immagine su pellicola non sviluppata. Ciononostante, in una sorta di versione ancor più estrema della passione hipster per la fotografia analogica, proprio nel distante Occidente ha messo radici, negli ultimi anni, un interesse inaspettato per questo mondo remoto che sembra, misteriosamente, così attuale. Esemplificato dall’attenzione da parte di alcuni collezionisti per il prodotto di tanta sapienza e talvolta, l’acquisto diretto degli arcaici strumenti del mestiere, venduti a prezzi alquanto esorbitanti su E-Bay. A chi volesse d’altra parte approfondire l’argomento consiglio, ad esempio, il testo riccamente illustrato del 2013 di Lukas Birk Afghan Box Camera o il suo omonimo documentario, finanziato due anni prima su Kickstarter ed almeno in apparenza, parecchio difficile da rintracciare online (benché venga pubblicizzato sull’omonimo sito web).

Perché dopo tutto e nonostante le difficoltà, da qualche parte l’Antico e il Moderno riescono ancora a coesistere. Tanto vale, dunque, che avvenga tra le mura domestiche di casa tua.