In un apocalittico istante sullo stretto istmo di terra che separa Parigi e Londra, il complicato incastro acquatico che separa arbitrariamente il Pacifico Meridionale da quello Settentrionale sembrò contrarsi, quindi espandersi ricoprendo l’unica strada asfaltata di un’intera comunità di 120.000 persone. Non pensiate neanche per un attimo, tuttavia, che tali nomi abbiano lo scopo d’indicare spazi affini a quelli delle omonime grandi capitali europee. Bensì piccole penisole, unite da uno stretto ponte di terra, ai margini di quella che l’esploratore spagnolo Hernando de Grijalva scelse di chiamare nel 1537 Acea. Ma che col tempo, avrebbe visto il proprio appellativo sugli atlanti trasformato in Christmas Island (Isola di Natale) quindi successivamente, secondo le regole fonetiche locali, in Kirimati. La risacca avanza un po’ alla volta, per poi trasformarsi in una vera e propria onda, sufficientemente alta da ignorare la banchina alta appena mezzo metro, attraversando letteralmente la linea tratteggiata che divide trasversalmente il tragitto per le poche automobili locali. Ciò che avviene dopo, quindi, è una vista al tempo stesso surreale e ben collaudata: l’Oceano si apre per accogliere se stesso. Indisturbata dall’aver attraversato una terra emersa dai confini sempre più sfumati, l’onda procede per il suo tragitto verso l’infinito. Assieme ad essa, qualcosa d’insostituibile procede: il corpo in sabbia e terra di un’intero micro-universo, che potrebbe sopravvivere a un simile trattamento per i prossimi… 20, 30, 40 anni? Lapidi silenti a immota testimonianza, come pietre miliari circondate dalle correnti, qui restano le tombe dei soldati caduti in una delle più sanguinose battaglie nel conflitto tra le forze americane e giapponesi. Quando tutto il resto sarà sparito sotto i flutti, chi potrà riuscire a conservarne la memoria?

Il fatto che occorre specificare quando si prende in considerazione il progressivo declino Atlantideo di svariate nazioni-arcipelago sperdute nel più vasto spazio azzurro dei nostri mappamondi, tra cui quella più spesso discussa è anche la più prossima all’annientamento, è che non si tratta di un potenziale disastro nel remoto futuro di un’epoca impossibile da definire; ma un preciso evento, purtroppo non databile, concettualmente già iscritto nell’annuario dell’oltre 85% di giovani sotto i 25 anni che vivono in questo luogo, molti dei quali sono pienamente coscienti di poter arrivare a costituire, un giorno, i primi esuli di un nazione affondata nella storia del pianeta Terra. Ed è particolarmente chiara, nella mente di molti di loro, l’associazione ed ingiustizia fondamentale dell’intera questione: poiché se esiste un centro nero responsabile dell’attuale situazione del mutamento climatico, con conseguente aumento del livello degli oceani, Kiribati è forse il luogo più distante da esso che si possa immaginare. Pur costituendo quello che, a conti fatti, risente maggiormente degli effetti maggiormente problematici della questione. Di documentari per approfondire la questione ne sono stati girati parecchi, molti dei quali liberamente disponibili online (si tratta, dopo tutto, di una “causa giusta”) e parecchie parole sono state spese dai più celebri ed insigni portavoce del movimento ambientalista internazionale. Quest’isola, assieme all’arcipelago che gli fa da corollario, ha più volte accolto ad esempio Leonardo di Caprio, accorato portavoce del suo dramma dinnanzi al vasto pubblico disposto a prestargli orecchio. Ma la più cupa e orribile verità dell’intera questione, come eloquentemente esposto a più riprese dall’ex-presidente di questo paese Anote Tong, è che “…Abbiamo sorpassato l’epoca in cui era possibile fare qualcosa. La sparizione di Kiribati, ormai, è certa. Per tentare di ritardare l’inevitabile, la gente può contare unicamente sulle sue forze.” E proprio questo è diventato una realtà del quotidiano al di là di queste spiagge, perché come è noto, la speranza è l’ultima ad annegare. E qualche volta sopravvive addirittura, gorgogliando, a una così difficile prova…

La realtà di vivere in un luogo la cui elevazione massima non supera quella di un marciapiede, in cui un uragano di passaggio può spazzare via intere propaggini di terra emersa come del resto è capitato più volte negli ultimi anni, comporta una serie di sacrifici dalla portata difficile da immaginare. Una delle esperienze spiacevoli più spesso ripetute dagli abitanti di Tarawa ed Abaiang, due delle isole più grandi e largamente popolate dell’intero arcipelago, è quella di dover traferire la propria casa. Più volte, in determinati casi, semplicemente perché il mare continuava a divorare le sabbiose coste, inseguendo le mura ricostruite sempre più in direzione l’entroterra. Finché negli ultimi anni, l’applicazione di alcune tecniche operative più moderne non ha iniziato a indurre sforzi collettivi, certe volte finanziati dal governo, per la costruzione di mura marittime finalizzate a ridurre l’erosione, con calce, cemento o addirittura scheletri di corallo ormai passato a miglior vita, prelevati direttamente sulla spiaggia durante la bassa marea. Con un risultato che per lo meno dal punto di vista estetico, non può che essere definito rassicurante; alti bastioni, simili a una fortezza, costruiti tutto attorno alle piccole case o altre strutture d’importanza amministrativa. Ai margini degli assembramenti di palme da cocco coltivate per la produzione dello zucchero locale, una delle esportazioni più importanti, nel frattempo le cose sembrano andare leggermente meglio: questo grazie alla propagazione indotta delle piante di mangrovie, alberi le cui radici aeree agiscono come una struttura solida ed impervia alla forza inarrestabile delle onde. Mentre incoraggiati da un così efficace risultato, gruppi autogestiti tentano di espandere quel bosco il più possibile ai margini del centro abitato. Ma per creare qualcosa di simile occorrono (molti) anni. E nessuno sa, davvero, se un simile traguardo verrà raggiunto in tempo utile a fare la differenza.

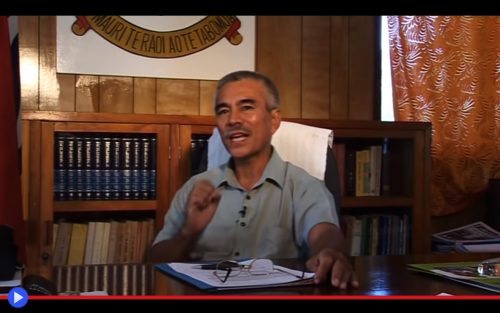

Nel frattempo, i più previdenti pensano al futuro, cercando di ottenere in anticipo la cittadinanza come rifugiati dei più prossimi e importanti paesi dell’area del Pacifico: l’Australia e le Hawaii statunitensi, benché le rispettive amministrazioni insistano sul fatto che sia ancora troppo presto per tentare di collaborare verso una soluzione, o chiedano in cambio concessioni spropositate per lo sfruttamento del pescoso tratto d’oceano circostante le isole di Kiribati. E qui non c’è stato certamente nessuno di maggiormente previdente, a memoria d’uomo, del presidente di questa nazione tra il 2003 e il 2016 Anote Tong, fattosi più volte portavoce, durante sessioni delle Nazioni Unite o altri eventi diplomatici di primaria importanza, del dramma vissuto dal suo popolo e l’incerto (o fin troppo certo) futuro che li aspetta tra un paio di generazioni al massimo. Costituendo, tra le altre cose, uno dei più vasti parchi naturali marini del mondo nell’area di Phoenix Islands, con 480.250 Km quadrati, facendosi promotore della moratoria globale verso le emissioni carbonifere ed acquistando un certo numero di terreni presso il governo delle isole Figi, con l’obiettivo di usarli per costruire case nel momento in cui il suo popolo dovrà lasciare in massa la terra natìa. Ma nonostante la celebrità acquisita e la risonanza di molte delle sue parole, come sappiamo fin troppo bene, tra il dire e il fare sussiste la stessa massa invalicabile che oggi minaccia la nazione di Kiribati. Quella che abbiamo l’abitudine di definire mare, se non addirittura Oceano. Perché le proporzioni contano, si sa…

La drammatica vicenda della nazione isolana di Kiribati, con il suo ricco repertorio culturale e la storia che può essere ripercorsa a ritroso per un periodo di oltre 2.000 anni, fino alla colonizzazione da parte di genti di derivazione samoana, può servire ad uno scopo, almeno: ricordarci dell’imminenza di quel giorno, sempre più vicino, in cui l’intera società umana dovrà essere salvata dalla natura, piuttosto che il contrario. Poiché in questo universo di leggi fisiche che prevedono azione e reazione, non è effettivamente possibile continuare a spingere nella stessa direzione senza che qualcosa, prima o poi, risponda coerentemente con uno sforzo pari ed opposto. Se non addirittura superiore, perché in fondo nello schema generale delle cose, che differenza fa?

Al ritirarsi dell’ennesima ondata verso la fine degli anni ’90, Kiribati ebbe modo di svegliarsi con la più amara delle sorprese: due intere isole, Abanuea e Tebua Tarawa (ironicamente, “la Spiaggia Eterna”) erano state completamente divorate dai flutti governati dal dio Nettuno. Da allora non ci sono state ulteriore perdite dalla portata comparabile, mentre le spiagge continuano a recedere in maniera costante. Il che, statisticamente, non può che renderci sicuri di essere a un punto di svolta. Forse persino l’ultimo che possa essere segnato sugli annali, per quanto concerne la storia di un intero paese. Verso quell’evento lungamente atteso, che in molti potremmo scegliere di definire “l’inizio della fine.”