Tutti conoscono la vicenda dei 300 spartani. Erodoto fece tutto il possibile per assicurarsene, grazie alle sue cronache ricche di dettagli più o meno attenti alla logica ed alla precisione narrativa. Esiste questa cognizione diffusa, secondo cui il concetto stesso di leggenda non possa prescindere da un lasso di tempo significativo, che dovrebbe essere trascorso affinché le circostanze esatte assumano sfumature incerte, e i dettagli stessi di un’impresa appaiano poco chiari. È una percezione della narrazione epica che esula dai confini delle nazioni, implicando al narrazione stessa del folklore, l’eroismo dei singoli, ed il potere di un ideale. Che può essere anche il desiderio di farsi onore, dinanzi ad una scala di valori capace di evidenziare cosa significhi, fondamentalmente, diventare degli eroi. Eppure vi sono casi, piuttosto rari nel corso della storia, in cui le gesta dei valorosi possono identificarli come tali dinnanzi ai narratori della loro stessa epoca, grazie all’evidente portata di ciò che sono riusciti a fare. Spesso pagando l’ultimo prezzo e rinunciando alla loro stessa, insostituibile sopravvivenza. Sembra che il sacrificio di se stessi possa costituire, in effetti, la chiave di accesso alle sale dorate della Storia, sia che si tratti di una scelta intenzionale, sia che gli avvenimenti, nostro malgrado, prendano una piega drammatica e nel contempo, evidente.

Sarebbe un errore, tuttavia, interpretare simili questioni come conseguenze sfortunate degli avvenimenti: per chiunque faccia parte del popolo dei Sikh, devoti indiani alla figura monoteistica del Creatore, impugnare le armi è più che una mera necessità, bensì un dovere in determinati casi, secondo quanto dettato dalle stesse figure dei 10 guru che a partire dal XV secolo, si sono succeduti nel dettare i precetti di questa religione. Ci fu dunque un’epoca, alle soglie della prima guerra mondiale, in cui le forze dei grandi imperi inglese e russo, giunti ai margini estremi del sub-continente, si confrontarono in quello che viene definito dagli storici riprendendo un’espressione del romanziere Kipling come “il grande gioco”, un susseguirsi di manovre diplomatiche, e più raramente di natura militare, mirate ad ampliare i loro confini coloniali. Culminanti, nel 1885, con un accordo e una serie di mappe internazionali, mirate a definire il punto in cui iniziavano le rispettive competenze territoriali. Nel 1893, quindi, un sistema simile di protocolli venne firmato con le autorità musulmane dell’Afghanistan, sotto l’implicita minaccia delle armate invincibili di Sua Maestà. Nel frattempo, i russi si presero il Turkestan. Ma qualsiasi popolo, si sa, è fondato su un amalgama di pensieri e posizioni divergenti. Così in quel preciso momento, già i semi della rivolta stavano iniziando a trovare terreno fertile tra gli scontenti. E l’aria appariva carica di una sostanza incorporea altamente infiammabile, pronta ad esplodere grazie all’opera del primo scaltro, e influente comunicatore. Che puntualmente arrivò nel 1897, quando il Mullah di Hadda dichiarò, durante un veemente sermone, che la gente si sarebbe dovuta sollevare per “indire una guerra santa e difendere la religione Profeta” così che la sua tribù degli Afridi della regione di Tiradh, ben presto, riuscì a convincere il clan confinante degli Orakzai, mettendo insieme un’armata talmente grande, da far impallidire gli stessi sforzi logistici delle nazioni straniere provenienti dal vasto mondo del Settentrione. Una forza per lo più composta da irregolari, tuttavia armati fino ai denti, fortemente determinati ed esperti nelle nozioni tattiche di base, grazie ai molti anni di schermaglie combattute contro i loro vicini.

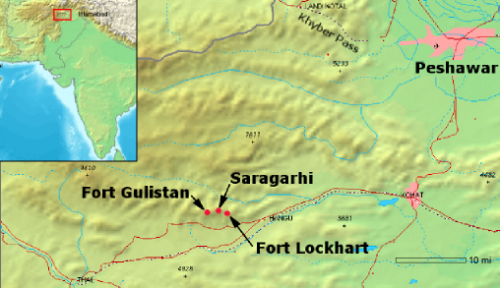

Dall’altra parte della barricata, tuttavia, gli inglesi non erano certo disposti a farsi prendere impreparati. Ragione per cui nella zona considerata più “calda” delle alture attorno alla pianura di Mastan, era stata costruita una linea di forti considerati strategicamente imprendibili, ciascuno posizionato a una distanza sufficiente affinché i rinforzi di quelli vicini potessero raggiungerlo nel giro di pochissimo tempo. Ovunque, tranne che in un preciso punto ad ovest del villaggio di Saragarhi, dove la conformazione del terreno aveva impedito di costituire null’altro che un posto di guardia dotato di alte mura, con l’importante incarico di permettere le comunicazioni, facendo da intermediario tra le due basi più vicine. Questo grazie ad uno strumento apparentemente anacronistico: l’eliografo, fatto funzionare grazie alla luce riflessa del sole. A custodirlo, c’erano esattamente 21 soldati, appartenenti al 36° reggimento del Bengala.

Dovete considerare che a quell’epoca, la componente Sikh delle armate coloniali inglesi non aveva ancora raggiunto le vette della grande guerra, quando un buon 20% delle forze attive coinvolte nel conflitto si scoprirono appartenere a quel popolo, pur costituendo meno dell’1% dell’intero esercito nazionale. C’erano già, tuttavia, svariate migliaia di soldati riconoscibili dal caratteristico turbante ornato, il pugnale alla cintura e la barba o i caratteristici baffi, tenuti lunghi secondo l’usanza e i precetti della loro religione. Tendenzialmente segregati, per ragioni non soltanto amministrative, all’interno di corpi militari specifici, ovvero i reggimenti che il più delle volte, ricevevano gli incarichi più pericolosi e che nessun altro, per una ragione o per l’altra, avrebbe voluto portare a termine. E tutti sapevano, fondamentalmente, che qualora un attacco fosse giunto ai danni delle postazioni britanniche, sarebbe stato colpito il posto di guardia del villaggio di Saragarhi. Tuttavia ogni tentativo di soppiantare tale posto di segnalazione mediante l’impiego del telegrafo, inventato soltanto l’anno prima da Guglielmo Marconi, si era rivelato inefficiente, vista la facilità con cui le forze dei sobillatori locali potevano tagliarne il filo. Così le autorità militari decisero semplicemente di lasciare lì una quantità di soldati estremamente ridotta, affinché questi potessero tentare la fuga, o in alternativa, avere la peggio senza particolari danni per lo sforzo bellico nel suo complesso.

Quando la mattina del 12 settembre del 1897, quindi, le forze degli afghani in marcia vennero avvistate da una pattuglia presso le alture di Samana Suk, la portata della situazione apparve subito evidente: furono contati 29 stendardi, corrispondenti grossomodo a 25.000 uomini. Le forze del 36° battaglione Sikh, di contro, contavano appena qualche centinaio di uomini, sparpagliati tra i diversi forti della linea Mastan. E il resto dell’armata inglese, più numerosa, non sarebbe intervenuta per salvare un mero posto di segnalazione eliografica, rischiando l’integrità dell’intera linea difensiva. Entro le ore 9:00, quindi, Saragarhi fu completamente circondata, non lasciando alla piccola compagine Sikh altra scelta che arrendersi, o combattere fino alla morte. Il capitano di questi 21 coraggiosi guerrieri, più il loro cuoco e domestico di nome Dadh, erano comandati da un sergente veterano di nome Havildar Ishar Singh il quale, ricordando le gesta dell’antico ordine guerriero dei Nihang (gli Immortali) era fermamente determinato a fare il suo dovere fino all’ultimo respiro. Un pensiero che, dopo il primo attimo d’esitazione, i suoi commilitoni si affrettarono a condividere, ponendo le basi per lo scontro più o meno strategicamente rilevante, che viene da oggi considerato uno dei più importanti nella storia dell’India settentrionale. Il punto, essenzialmente, era questo: nel concetto implicato da una serie di fortificazioni montane, ogni ora, ogni singolo minuto poteva essere determinante, affinché le forze contenute nelle strutture adiacenti potessero concentrarsi presso la zona colpita dai rivoltosi, accrescendo drasticamente le probabilità di resistere all’assalto. Dato che il nemico era lì, adesso, la scelta dei Sikh era tutt’altro che irresponsabile, riflettendo piuttosto l’idea di una strategia militare utile ai loro scopi.

Il primo assalto, giunto pochi minuti dopo aver completato l’accerchiamento, si concluse con un ampio spargimento di sangue. I Sikh appostati sulle mura, dotati degli ultimi fucili di produzione occidentale, non potevano semplicemente mancare il bersaglio in quella massa di uomini disordinata, e con una furia giustificata dalla situazione drammatica fecero il possibile per eliminare il maggior numero possibile di nemici. Nel frattempo Gurmukh Singh, l’ufficiale addetto a manovrare l’eliografo, situato sulla torre centrale del posto di guardia, manteneva attiva la comunicazione coi forti vicini informandoli sugli eventi, e nella speranza di ricevere la comunicazione che rinforzi stavano arrivando. Fu grazie a lui, essenzialmente, se la storia esatta dell’andamento della battaglia ci è oggi nota, ponendo le basi per l’alta considerazione in cui vengono tenute, oggi, le gesta di questi eroi. Entro la prima ora, tuttavia, gli sforzi degli afghani iniziano a farsi più organizzati, e nascondendosi dietro alle rocce, alcuni di loro riescono a rispondere al fuoco. Il coraggioso manipolo dei Sikh inizia a riportare le prime due vittime, oltre a un ferito grave. Tutto questo viene riportato tramite le segnalazioni solari, se non che, causa il fumo causato da alcuni cespugli fatti bruciare dal nemico per proteggersi dalle pallottole, il segnalatore non riesce a comprendere la risposta del vicino forte Gulistan, da dove erano stati avvistati alcuni genieri che stavano scavando una trincea, per arrivare dal lato cieco del picchetto e tentare di far crollare le mura. In questi fatidici momenti, la battaglia si era momentaneamente arrestata, mentre alcuni ufficiali dei rivoltosi di rivolgevano a gran voce ai guerrieri Sikh, tentando di convincerli ad arrendersi in cambio di grandi ricompense e posizioni di prestigio nella loro armata. Fu allora che, verso le ore 15:00, le pareti difensive cedettero, e i superstiti si ritrovarono circondati. Di nuovo iniziò a scorrere il sangue, questa volta a distanza ravvicinata e con colpi di baionetta e sciabola, mentre i difensori tentavano di ritirarsi presso la torre centrale, dove si trovava Gurmukh con l’eliografo, il quale aveva più volte richiesto di lasciare l’equipaggiamento per unirsi alla battaglia. Il suo sergente, tuttavia, glielo aveva proibito. Così adesso, alla fine di tutto, l’ufficiale Havildar Ishar Singh diede l’ordine ai suoi di proseguire, mentre si fermava per trattenere, per quanto possibile, l’orda sconfinata degli assalitori. Meno di una dozzina di uomini, a quel punto, rimaneva in condizioni tali da combattere. Cosa che fecero, strenuamente, fino all’ultimo dei loro respiri.

Alla fine dell’episodio, dopo l’assalto ai forti principali che si rivelò, come avevano previsto gli ufficiali inglesi, del tutto inconcludente, si passò al conteggio delle vittime. I 21 Sikh ed il loro inserviente, nonostante gli epici sforzi durante la battaglia, erano innegabilmente morti. Le forze contrapposte delle tribù afghane, tuttavia, non erano riuscite a passare senza pagare un prezzo estremamente elevato: 180 dei loro soldati giacevano nella polvere del posto di guardia, trafitti da lame, colpiti da pallottole o annientati in altro modo dai formidabili sforzi dei loro oppositori.

Si è spesso discusso dell’utilità avuta nell’impresa eroica di questi uomini nell’economia del conflitto culturale di quegli anni, oltre all’esito finale dell’occupazione da parte degli inglesi dell’India, che sarebbe cessata esattamente 50 anni dopo, senza particolari effetti positivi nella storia dell’uno o dell’altro popolo. Ma la realtà è che i feroci guerrieri di Saragarhi, assai probabilmente, non combatterono la loro ultima battaglia in nome di alcuna bandiera o particolari ideali, benché simili scelte di campo, in precedenza, potessero aver guidato le loro scelte. Bensì essi, trovandosi dinnanzi alla possibilità di morire eroicamente, rispondendo alla logica dei loro ideali, avevano seguito la strada percepita come più giusta, secondo i precetti acquisiti attraverso lunghi secoli di storia. Ed è fondamentalmente proprio questo, il valore ultimo della loro impresa. Loro erano lì. Non potevano ritirarsi. Benché resti certamente lecito, obiettare sulle implicazioni più nefaste di quelle scelte strategiche, tattiche e politiche, che in primo luogo e per una mera logica di sfruttamento coloniale, li aveva portati ad essere lì.

1 commento su “L’ultima impresa dell’esercito dei 21 guerrieri Sikh”