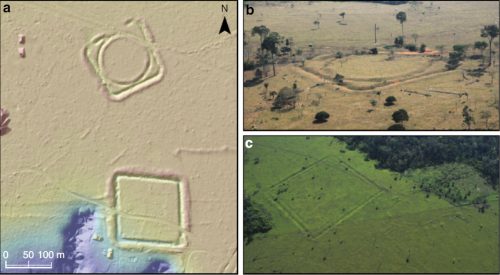

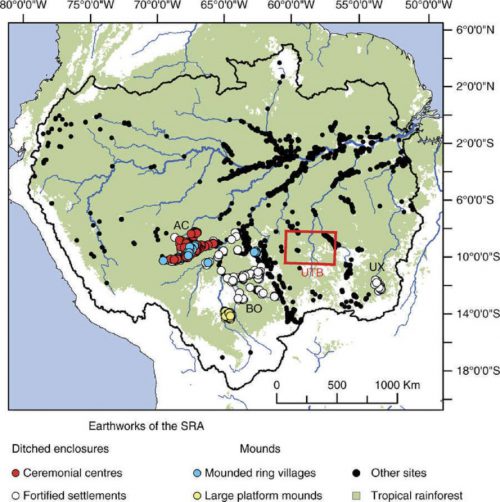

Siamo oggi dotati di uno degli strumenti didattici più potenti della storia: un mappamondo in rilievo che può essere ingrandito, ruotato, esplorato e scomposto nel mosaico di tutte le riprese mai effettuate da una fotocamera sospesa in orbita geostazionaria. Fino al volgere dell’anno 2000, i bambini studiavano la geografia mediante l’impiego di carte geografiche o globi di plastica, fatti ruotare manualmente. Oggi, la percezione delle masse continentali, i mari, i monti e le nazioni viene acquisita tramite una sorta di fantastico videogame, che contiene, ed al tempo stesso amplifica, la simulazione di volo, l’escursione avventurosa e la trasformazione in spettri fluttuanti all’interno di un istante congelato nel tempo. E se questo rappresenta, per noi gente comune, il software rivoluzionario di Google Earth, pensate cosa può arrivare ad essere per un archeologo: colui che, come parte inscindibile del suo lavoro, dovrà costantemente compiere ricerche sul campo, al fine di ampliare il ventaglio delle nostre conoscenze della storia. Eppure, non importa quanto eclettico, per un simile studioso ha sempre importanza poter visualizzare l’aspetto complessivo di un luogo, il rapporto tra i diversi biomi che s’intrecciano in esso, i confini geografici degli spazi occupati da una determinata civiltà. Proprio quello che stavano facendo, presumibilmente, Jonas Gregorio de Souza e José Iriarte dell’Università di Exeter, assieme a svariati colleghi, in relazione ad un’area relativamente poco approfondita della vasta foresta del Brasile, polmone osmotico di tutti noi. Quando, spostando il cursore del mouse nei dintorni del bacino del Tapajós, uno dei principali affluenti del Rio delle Amazzoni diviso tra gli stati del Mato Grosso e il Parà, relativamente poco esplorato dai ricercatori di questo campo. Poiché si riteneva tradizionalmente, con valide prove logiche, che le popolazioni stanziali di un simile contesto fossero vissute, prima della venuta di Cristoforo Colombo, principalmente nelle pianure fertili, piuttosto che all’ombra degli alberi della giungla, dove il suolo dalla composizione acidica avrebbe compromesso qualsiasi coltivazione a scopo alimentare. Così che oggi permane, immutata, questa immagine del tipico indigeno dell’Amazzonia, un appartenente a comunità tribali nomadi, prive di strutture sociali complesse. Eppure per quale ragione dovremmo pensare che quello che è vero oggi, debba esserlo stato fin dall’alba dei tempi? Una linea d’analisi che deve aver guidato il team di Souza mentre ciascuno dei partecipanti annotava, l’una dopo l’altra, una serie di 81 strane forme rilevate ed evidenziate nel territorio, una sorta di versione in piccolo degli antichi geoglifi di Nazca, la celebre pianura peruviana con le immagini rituali di numerosi animali ed altre geometrie. Abbastanza per ipotizzare, nell’intera area presa in analisi, una popolazione di circa un milione di persone complessive, in linea con una proiezione ottimistica di fino a 10.000.000 nell’intera area amazzonica, laddove in molti ritengono, tutt’ora, siano esistiti sempre e soltanto dei piccoli villaggi isolati.Ma nulla di tutto questo avrebbe dato dei risultati degni di pubblicazione, se la squadra non si fosse quindi organizzata, al termine della ricerca, per armarsi ed andare a verificare direttamente l’importante intuizione.

Questo è il principale dovere degli esploratori: vedere coi propri occhi, prima di dare la forma finale a un’idea. Eppure anticamente, non sempre la loro categoria veniva considerata pienamente degna di fiducia. Nel 1533, il missionario dominicano spagnolo Gaspar de Carvajal partì dalla colonia peruviana di Quito, dove era approdato sette anni prima per diffondere la parola di Dio, al fine di accompagnare il governatore Gonzalo Pizzarro, fratellastro del più famoso Francisco, nella sua ricerca della leggendaria “Terra della Cannella” chiamata in spagnolo la Canela. L’ecclesiastico quindi, assunto come cappellano della spedizione, tenne un dettagliato diario del viaggio, che oggi costituisce una delle testimonianze più rilevanti delle civiltà precolombiane del Sudamerica al momento del loro massimo splendore, prima che le malattie importate, i conflitti armati con gli europei e la privazione delle risorse ne decimassero tristemente la popolazione. Eppure per secoli, il suo racconto fu considerato a tratti esagerato, sopratutto quando parlava delle vere e proprie città costruite lungo il corso dei fiumi dell’entroterra brasiliano, costruite “…per un estensione di fino a 15 miglia, senza lasciare alcun tipo di spazio tra una casa e l’altra” e “vasti campi coltivati nelle radure, paragonabili per varietà e ricchezza dei raccolti a quelli della nostra Spagna”. Finché tanto tempo dopo, quasi accidentalmente, Google Earth non gli ha dato ragione.

La ricerca di Jonas Gregorio de Souza et al. è stata pubblicata il 9 marzo sulla rivista scientifica Nature Communications, il che la rende liberamente consultabile online. Ciononostante, ben poche tra le testate internazionali che hanno riportato la notizia in termini sensazionalisti si sono preoccupate di leggerla, offrendo una visione contestualizzata di questa scoperta. La quale non costituisce affatto, come riportato erroneamente, la “fantastica rivelazione” di un’intera civiltà perduta, con gigantesche città andate perdute a seguito di misteriose catastrofi atlantidee. Quanto piuttosto il segno, statisticamente innegabile, della presenza pregressa di una densità di popolazione di circa 2,5 persone per chilometro quadrato, paragonabile a quella della penisola scandinava o della Russia verso la fine dell’epoca medievale. Tutto quello che rimaneva da fare, a quel punto, era datare i geoglifi trovati nelle foto online, avendo cura di catalogare attentamente ogni eventuale ritrovamento. Ma il risultato degli scavi condotti dagli scienziati di Exeter presso 24 dei siti presi in analisi sulla base delle foto satellitari, come riportato nello studio, è riuscito a superare persino le loro più rosee aspettative.

Nell’archeologia dell’area brasiliana, esiste una sostanza che viene indissolubilmente associata a tutte le più importanti scoperte: la terra preta (in portoghese: nera) ovvero un composto scuro appartenente al gruppo geologico dei latosol, ricco di carbonio, che veniva presumibilmente utilizzato dalle civiltà precolombiane per coltivare in modo proficuo i dintorni dei loro villaggi. Per lungo tempo ritenuta il prodotto preistorico degli antichi vulcani andini, oggi estinti, ben presto si scoprì la sua associazione inscindibile con reperti di tipo antropogenico, tra cui ceramiche, ossa di animali consumati a scopo alimentare e grandi quantità di carbone vegetale, probabilmente usato come concime. Ragione per cui, la presenza di questa tipologia di suolo viene considerata il chiaro segno di una comunità preistorica, coadiuvato dalla facilità con cui si può effettuare la datazione chimica di quanto ritrovato. Non appena gli archeologi hanno iniziato a fare ritrovamenti presso il primo dei siti nel bacino del Tapajós, scavando attorno ed all’interno del geoglifo, le analisi hanno permesso di far risalire la comunità che l’aveva prodotto ad un periodo tra il 1250 e il 1500 d.C. Riconfermato quindi con il procedere della ricerca, fino a poter tratteggiare uno scenario con numerosi grandi villaggi (circa 1300) dalla popolazione di fino a 2.500 persone ciascuno, probabilmente interconnessi con la capillare rete stradale che ancora esisteva nel XVI secolo, ai tempi di Gaspar de Carvajal. Abbastanza da rivedere, una volta accettate le più remote implicazioni, ogni concetto residuo della terra “selvaggia e incontaminata” dell’Amazzonia, che in realtà dovremmo presumere un tempo sfruttata e modificata pesantemente dall’uomo. Ma in una maniera, oggi largamente ignota, capace di lasciare una quantità di segni trascurabili e facilmente riassorbiti dal flusso incomparabile della natura. Per quanto concerne invece l’effettiva funzione dei geoglifi, de Souza non s’inoltra nei particolari, definendoli un probabile ausilio a non meglio specificati rituali (la spiegazione archeologica per eccellenza) piuttosto che, in maniera decisamente più interessante, i possibili resti di solide fortificazioni. Il che permetterebbe di elaborare uno scenario in cui le antiche tribù, decisamente eterogenee per lingue, cultura e tradizioni, si facevano spesso la guerra tra loro con vere e proprie battaglie e potenzialmente, assedi. Qualcosa di molto diverso dallo stereotipo dei conflitti tribali, poco più che schermaglie violente il più delle volte portate a termine senza alcun tipo di risultato duraturo.

L’interrogativo sollevato, ancora una volta, dallo studio di Souza trova posto all’interno della tematica più importante di queste ultime generazioni: è ancora possibile, basandosi sulle prove materiali, affermare che l’Occidente costituisca un primato culturale e storico all’interno dell’intero panorama globale? Una presunzione desuéta, eppure straordinariamente dura a morire, che non soltanto richiede l’eccezione formale, da tempo concessa, in merito alle civiltà arcaiche dell’area indiana e cinese, ma anche la reiterata propensione a trascurare l’intero continente africano, vera culla di ogni manifestazione tangibile alle origini della nostra specie.

E se adesso grazie alle nuove scoperte, dovremo venire a patti anche con l’antichità della foresta più vasta del pianeta, un possibile sito di antichi e dimenticati Imperi, che cosa ci resta… Tranne l’orgoglio di fare parte di una simile vasta, idealmente ininterrotta comunità civile. Quella che attraversa i nostri pensieri, nel tempo di un singolo respiro, durante una rapida rotazione del globo digitalizzato di Google Earth.