La storia ricorda i nomi dei grandi, anche se talvolta l’opinione pubblica commette errori nell’attribuire i meriti alle persone. Prima che venisse lui, le cose venivano fatte in un determinato modo. E dopo, tutto continuò in maniera perfettamente uguale, per ancora diversi secoli di conflitti e fino alla nascita di un ulteriore tipo di legioni. Tranne per il fatto che l’esercito che aveva creato, senza ombra di dubbio, era diventato il più forte e incontrastato dell’intero mondo conosciuto. Ed anche una significativa parte di quello ancora da scoprire. Biondo, bello, acculturato, saggio, forte, un eterno vincitore: c’era niente che Alessandro non potesse riuscire a fare? Una cosa, sopra ogni altra: creare dal nulla una simile armata. Per la semplice ragione che a farlo, ci aveva già pensato suo padre.

Oh, ovviamente lui c’era, in quel giorno del 338 a.C a Cheronea, quando un regno ancora considerato semi-barbarico avrebbe scardinato ogni sicurezza delle maggiori pòleis dell’antica Grecia, grazie al suo impiego inaspettato di un diverso tipo di soldati, professionisti dediti all’addestramento come gli spartani, ma anche portatori di un qualcosa di talmente furbo e anti-convenzionale, che lo stesso re Leonida di Sparta alle Termopili 142 anni prima non avrebbe esitato a definirli dei codardi. E proprio da questa rigidità d’intenti, in ultima analisi, sarebbe derivata l’incapacità dei suoi eredi di soverchiare gli eserciti di Atene e di Tebe. Generali veterani, convinti sostenitori degli antichi metodi guerrieri… Mentre il suo futuro pari o addirittura superiore, nuovo prototipo del semi-dio guerriero con il destino di salvare l’Occidente, a quell’epoca aveva appena 18 anni. Eppure già comandava lo schieramento della fanteria pesante, che in qualsiasi altra armata avrebbe sostenuto il ruolo più importante dell’intera battaglia. Ovunque tranne che in Macedonia, dove la tradizione voleva che il re galoppasse piuttosto alla testa degli Hetairoi, una formidabile unità di cavalleria costituita dai baroni e gli altri nobili delle montagne, l’unica della sua epoca che fosse in grado di irrompere attraverso le fila dei nemici, come tanto spesso abbiamo visto accadere nei film. Armato di xiston, leggera lancia in legno di corniolo con la punta a entrambe le estremità, e la makhaira da un solo filo, corta spada simile a una mannaia, Filippo si trovava al vertice del triangolo formato dai sui compagni (questo il significato della parola hetairoi) da dove avrebbe condotto dando l’esempio, permettendo all’intera unità di seguirlo spontaneamente in battaglia, senza dover ricorrere alla parola. E quel giorno fatidico seguìto al fallimento diplomatico del progetto della Lega di Corinto, che avrebbe un giorno unificato tutte le pòleis sotto l’egemonia del regno di Macedonia, ce ne sarebbe stato certamente bisogno. All’altra estremità della pianura antistante alla maggiore acropoli della Beozia, infatti, ciò che trovava posto non era una falange oplitica come tutte le altre, bensì lo stesso gruppo di soldati imbattibili che aveva ispirato e mostrato la via a Filippo 30 anni prima, dopo essere stato preso da loro in ostaggio durante la guerra contro gli Illiri: il battaglione sacro tebano, composto unicamente da 500 coppie di guerrieri resi affiatati da stretti legami d’amicizia o vero e proprio amore. Oltre a questo corpo d’elite seguito dai restanti 11.000 uomini di Tebe, lo schieramento alleato poteva contare sui 9.000 di Atene ed altri 9.000 appartenenti alle pòleis minori di Ebea, Corinto, Leuca, Megara e Corcira. 5.000 mercenari coprivano i fianchi dello schieramento. Al confronto, l’esercito macedone poteva contare su 32.000 effettivi, con una lieve inferiorità numerica di circa 3.000 elementi. Ma niente che il comando di un esperto generale non avesse già ampiamente colmato nella storia dell’uomo.

Forse colui che sarebbe rimasto più colpito in maniera pubblica da questa intera faccenda, sarebbe stato un semplice oplita dello schieramento ateniese, quel Demostene che in seguito avrebbe composto una serie di orazioni particolarmente enfatiche contro il pericolo della sua nemesi Filippo, passate alla storia appunto con il nome, ormai un’antonomasia, di Filippiche (accuse particolarmente elaborate esposte all’indirizzo di qualcuno). Immaginando noi stessi all’interno del suo pesante elmo, dietro il grande scudo e con la lancia in mano, avremmo visto il dipanarsi di una strategia vincente: i tebani che assumevano lo schieramento obliquo, che li aveva contraddistinti fin dall’epoca di Epaminonda, consistente nel posizionarsi dal lato più debole dell’armata nemica, per annientarlo immediatamente e passare ad assistere immediatamente il resto della battaglia. Mentre il gruppo della sua unità, saldo e temprato dalle frequenti guerricciole di quegli anni, appariva più che mai fiducioso di poter resistere, grazie ai fianchi protetti da un lato dall’acropoli di Cheronea, e dall’altro da un acquitrino, in grado di ostacolare il passaggio di qualsivoglia cavallo, non importa quanto ben addestrato. Al primo grido del falco, quindi, Filippo caricò. Il grande re era perfettamente riconoscibile, grazie al mantello e all’elmo piumato, concepito appositamente per essere scorto da lontano in battaglia. I suoi cavalieri in formazione a cuneo giunsero fino di fronte alla falange, sferrando qualche colpo preciso con le loro lance xiston quindi, alquanto sorprendentemente, presero a ritirarsi. I comandanti dei ranghi, a quel punto, gridarono l’ordine di caricare. Ora Demostene correva in avanti. Una falange oplitica era essenzialmente l’equivalente di un moderno carro armato: lenta e pesante, relativamente incapace di reagire agli imprevisti che potevano provenire dai fianchi. Ma quando avanzava, letteralmente inarrestabile. Il re macedone non avrebbe mai potuto resistergli e infatti già la sua retroguardia, raggiunta dalle punte delle lance ateniesi, vacillava e riportava le prime vittime. Il confronto in su quel fianco, pareva già vinto.

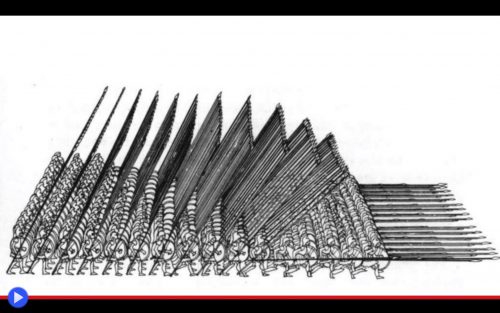

Nel frattempo il figlio Alessandro, avanzando in maniera più cadenzata, stava per ingaggiare il possente battaglione tebano. Ma prima di farlo, gridò un ordine. I suoi seguaci a quel punto, come un sol uomo, impugnarono le aste di quelle che sembravano semplici lance a due mani. Appoggiata a terra un’estremità, tuttavia, si rivelarono per ciò che erano realmente: un fascio di due aste, di 3,5 metri ciascuna, che potevano essere unite grazie all’impiego di una fascia metallica nel punto di raccordo. Con una rapidità provenuta dall’esperienza, i guerrieri portarono a compimento quel gesto, trovandosi quindi in mano delle picche che nessuno, mai prima d’ora, aveva neppure immaginato. Erano le sarisse, un’invenzione il cui impatto in battaglia, in quel particolare contesto storico, poteva essere paragonato a quello della futura polvere da sparo. Ora una comune lancia oplitica, come quella che indubbiamente impugnavano i membri del battaglione sacro tebano, raramente superava i tre metri di lunghezza. Il confronto tra due unità di fanteria pesante secondo il concetto greco, dunque, consisteva non tanto in una mischia, quanto piuttosto in un vero e proprio scontro frontale, in cui soltanto le prime due linee, in effetti, combattevano in senso letterale, mentre i rimanenti membri spingevano con tutta la loro forza sui propri scudi, cercando di scaraventare a terra i nemici. A patto che nessuna delle due parti avesse ricevuto i rinforzi, dunque, l’esito sarebbe stato determinato dalla sola forza dei componenti di un’armata, proprio come piaceva a Leonida lo Spartano. Proprio lui che per primo, tanti anni prima, aveva sperimentato la potenza di un simile assalto contro uno schieramento convenzionale. Ma i macedoni non usavano tattiche convenzionali. Le loro picche, chiamate sarisse, erano infatti uno strumento terrificante, poiché permettevano non più soltanto alle prime file, ma anche ai soldati posizionati sul retro di partecipare attivamente alla battaglia, infilzando tutti coloro che si frapponevano dinnanzi all’obiettivo. Mentre Filippo si ritirava dinnanzi agli ateniesi, dunque, Alessandro avanzava. In breve tempo, degli amanti di Tebe non restò che la soave memoria.

A quel punto, le forze si trovavano in posizione. Come tracciata a lettere di fuoco sulla pergamena della Storia, il campo di Cheronea si trovava ad ospitare una figura destinata a diventare ricorrente nei libri di strategia: l’incudine e il martello. L’armata superstite degli ateniesi e le altre pòleis, imbaldanzita dalle perdite inflitte ai leggendari hetairoi, era avanzata oltre la palude, fino a lasciare scoperti i fianchi. Mentre il re si voltava per un’ultima, esuberante carica, quindi, Demostene sollevò lo scudo, indurendo la sua espressione mentre lo appoggiava contro le spalle di un commilitone. “Ho vissuto l’intera mia vita senza alcun rimpianto fino ad ora…” Era pronto. Non avrebbe arretrato. Proprio nell’attimo della verità, tuttavia, udì un grido disarticolato. Sul fianco destro, attraverso la polvere della battaglia, stava emergendo qualcosa di terrificante. Un letterale porcospino umano, con punte orientate frontalmente, ed altre sollevate a 45 gradi, che sembravano puntare verso gli stessi dei dell’Olimpo. Ogni singolo soldato era coperto da capo a piedi in un’armatura a piastre mentre i dardi e le frecce che li raggiungevano dalla seconda linea, quasi immancabilmente, venivano respinti dalla letterale foresta di aste a raggiera. Con incedere maestoso e preciso, la falange macedone raggiunse il fianco dello schieramento greco, già impegnato a combattere con la cavalleria. Ma una falange non può ruotare e disimpegnarsi. In quel preciso momento, nel sangue, nella brutalità e nella sofferenza, la Grecia fu unificata.

Nessuno potrebbe mai mettere in dubbio che Alessandro, con la sua visione, le sagge scelte di governo, l’abilità strategica e la capacità nello scegliere uomini degni di fiducia (per lo meno fino agli ultimi, tragici errori) sia stato in grado di plasmare la creta delle nazioni. La figura dominante di un’intera epoca storica, che avrebbe aperto attraverso le armi la via ad un sincretismo tra Oriente e Occidente su cui fondare il futuro della nostra stessa cultura. Lo strumento dominante della sua intera marcia d’inarrivabile conquista, tuttavia, lo ricevette semplicemente in eredità. Era il concetto creato dall’ingegno e la capacità rinnovatrice di suo padre, che dopo aver visto la forza di un battaglione tenuto saldamente insieme dall’amore, si era chiesto in che modo, realmente, potesse sperare di superarlo. “Se non con la spietatezza d’intenti, vera e propria, inusitata malvagità…” Questo avrebbe gridato a gran voce Demostene, sopravvissuto nonostante tutto al massacro. Ma nessuno, a quel punto, l’avrebbe mai più ascoltato.