Dev’esserci stato un momento, in un’epoca lontana ma non troppo, in cui si è creduto che l’intelligenza dei computer fosse priva di un limite di contesto. E che le variabili fossero unicamente la quantità e il tempo: così come nella celebre novella teorica delle infinite scimmie, che battendo a caso su altrettante macchine da scrivere, “prima o poi” avrebbero molto probabilmente riscritto l’Amleto (dove tale intervallo poteva anche richiedere generazioni), qualcuno, o per meglio dire qualche entità aziendale, ad un certo punto ha preso tutti i suoi computer. Grandi, piccoli, potenti oppure no; quindi li ha portati in una stanza e collegati assieme. E al momento di accenderli, dopo una lunga pausa davanti alla macchinetta del caffè, ha pregato con un’enfasi importante. Che l’interfaccia del monitor usato per parlare col sistema, all’improvviso, scomparisse di sua propria iniziativa. Per essere sostituita da un volto divino, perché no, pronto a pronunciare la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e…Si, è una vecchia storia. Di pura, sconfinata, incommensurabile e completa fantasia. Perché un PC, per non dire la sua versione inamovibile dei primi anni dell’informatica, o la sua evoluzione iper-specializzata dell’odierna sala server, non è mai stato una creatura poco intelligente. Ma piuttosto, un semplice oggetto, in qualche modo capace di simulare il quantum dell’autocoscienza, ovvero una sorta di sfuggente raziocinio. Il che non significa, del resto, che metterne assieme tanti, sia stata un’impresa priva di significato. Giacché, come nel celebre romanzo umoristico dell’autore inglese Douglas Adams, la Guida Galattica per Autostoppisti parte II, non è possibile arrivare alla domanda. Ma se la risposta è un numero…I computer… Ora, ovviamente, nella realtà dei fatti fuori dalla quarantaduesima pagina del quarantaduesimo volume, sarà una cifra molto grande. Talmente lunga da calcolare, e quasi inavvicinabile, che soltanto una quantità infinita degli uomini più intelligenti del pianeta, rinchiusi in una stanza, potrebbero giungere a comprenderne una parte pressoché infinitesimale. E ciò, se pure gli va bene. Ma che dire, di quell’altra metodologia…

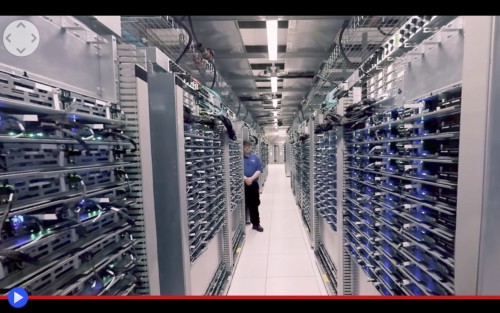

Così ebbe ad evolversi, l’occulto e misterioso Sancta Sanctorum delle odierne compagnie, fino al raggiungimento di uno stato di coscienza (di prescienza) superiore. E chiunque abbia frequentato, anche soltanto per un breve periodo, il mondo dell’IT aziendale, ben sa che ce ne sono di ogni tipo. Talvolta un semplice armadietto, con dentro qualche router o un paio di switch. Oppur nel caso opposto, un’intera stanza, rigorosamente priva di luce e rimbombante del ruggito dell’aria condizionata, onde evitare il surriscaldamento dell’intero ambaradàn. Il data center è spesso totalmente buio, per risparmiare la corrente. La sua porta viene raramente aperta. Occasionalmente, tra gli alti cabinati carichi di cavi, si aggira la figura di un custode pallido, l’addetto alla manutenzione informatica, che nessuno ha visto in volto fin dall’ultima riunione sindacale. E se c’è un aspetto interessante di una tale cosa, un luogo addetto al calcolo della somma sapienza, è il suo essere naturalmente modulare, in quanto scalabile sulla fondamentale base del bisogno. Da un singolo ambiente a tutto un piano, quindi una pluralità di questi, infine, interi edifici. Così, di pari passo alla salita di un titolo borsistico determinante, un’altra stanza che poteva essere usata dagli umani viene assimilata, resa buia e messa sotto chiave. Per contribuire alla ricerca senza fine della cifra complessiva degli angeli, o dei diavoli del mondo. Ma tutto questo, è naturale, avviene all’insaputa della collettività. Ed è anzi, totalmente ignoto addirittura ai progettisti e agli ingegneri stessi di un simile meccanismo arcano, che di esso sfruttano soltanto la funzione meramente basica, l’utilità senza significato. E così: “Vedi, Sandeep…” Il nostro Virgilio in questo caso è un dipendente di etnia indiana: “Questo è il nostro data center. Ce ne sono molti come lui. Ma questo è migliore.” Apoteosi. Anzi, l’opposto: anti-deificazione (per non dir defecazione) sul concetto mistico e sacrale di cui sopra, per mostrarci, con finalità probabilmente pubblicitarie (in effetti è poco chiaro) la realtà di un tale luogo, e nello specifico l’installazione di Dalles, Oregon, proprietà niente meno che di Google, l’azienda per cui tutti vorrebbero lavorare. Senza neppure conoscere quello che fa. Il tutto per di più assistito, tra il probabile entusiasmo collettivo, dall’impiego di un sistema nient’affatto nuovo, ma che negli ultimi tempi sta minacciando di farsi preponderante. Il video ruotabile a 360°, tramite gesti saettanti del mouse, oppure ancora meglio, ri-orientando il proprio sguardo grazie all’uso di un visore virtuale. Va pure bene, anzi viene addirittura consigliato, il semplice Cardboard, il sostegno di visualizzazione adatto a molte tipologie di cellulare. Giacché tali dispositivi, nell’era contemporanea, sono già dotati degli adatti ausili giroscopici e sensori. Mentre noi dovremmo credere che fosse un caso?

Nota: il video dispone di sottotitoli in italiano. Se non dovessero partire automaticamente, selezionate la rotellina in fondo al riquadro di YouTube.

Il video è una produzione della divisione di Google dedicata alla Cloud Platform, un sistema a disposizione delle compagnie contraenti che desiderino disporre di un’infrastruttura informatica del tutto decentrata. Con servizi relativi all’archiviazione di un vasto database, alla creazione di copie di sicurezza con estrema ridondanza, alla condivisione dei progetti su scala globale… Sarebbe questa una prassi, originariamente guardata con sincera diffidenza, che tuttavia ha una logica molto condivisibile. Visto ciò che sono diventate le odierne telecomunicazioni, perché mai l’azienda avrebbe interesse a spendere l’ingente cifra necessaria per costituirsi una sua propria sala server? Con tutti i costi, e le problematiche che ciò comporta! Molto meglio rivolgersi ai professionisti, collegandosi agli stabilimenti rilevanti, accedendo ai contenuti per il tramite di lunghe fibre ottiche, miglia e miglia d’interconnessioni. Utilizzare un computer in remoto, come ormai sappiamo molto bene, è oggi giorno un approccio estremamente funzionale a molte problematiche. Questo perché porre una domanda, ed ottenere una risposta, comporta trasmissioni minime di dati. Mentre il calcolo, la parte veramente dura & pura, non si sposta di un centimetro dal luogo in cui si svolge la magia. In parole povere: non ci sono dubbi. Siamo di fronte a un’equivalenza maggiormente tecnica del leggendario Fort Knox, lo sconfinato e leggendario deposito di tutte le riserve monetarie degli Stati Uniti d’America. Con una sola, significativa differenza: mentre quello era unico e irripetibile, di questi ce ne sono molti, in giro per il mondo. Letteralmente, centinaia di migliaia…

Le prime scene del nostro video di apertura, nonché soggetto dell’articolo (la divagazione era del resto d’obbligo, nel presente caso) si presentano in maniera alquanto trascurabile. C’è questa strada, in mezzo al nulla, che da su un’ingresso privo di pretese. E poi il primo colloquio con la figura amministrativo-tecnica di Noah, responsabile dell’affidabilità dei sistemi. Probabilmente, l’equivalente in simile luogo dell’addetto alla sicurezza in una centrale nucleare. A tal punto, il servizio ininterrotto viene considerato fondamentale nella gradazione dei data center, che convenzionalmente sono suddivisi in tier (livelli) a seconda della loro ridondanza e capacità di produrre elettricità in caso di problemi della rete di alimentazione, per così dire, civile. Terminata quindi la descrizione di massima del luogo, si passa all’ingresso negli ambienti informatici veri e propri, che avviene niente meno che attraverso una cabina con scansione della retina (!) e immissione di codice univoco e personale. Se l’obiettivo era colpire i potenziali clienti con l’attenzione alla security, direi che qui è stato colto a metà. Perché io sono molto colpito, senza essere un potenziale cliente. Dissolvenza e un balzo sotto terra: ora siamo, sempre con Sandeep, nello spazio dedicato ai veri e propri server. Disposti, come di consueto, all’interno di apposite rack (rastrelliere) ciascuna delle quali alta più di una persona, e contenente una dozzina o più sistemi del tutto interconnessi tra di loro. Nell’edificio, ci viene spiegato, albergano circa 75.000 computer, oltre a numerosi chilometri di cavi, in grado di far muovere una mole di dati pari a un petabit al secondo. Quantità che viene descritta da Virginia, ingegnere senior di rete, come “superiore a quella dell’intera Internet”. Non c’è quindi molto da meravigliarsi, se il metodo elettivo per collegare tra di loro i diversi data center di Google non sia il web convenzionale, ma una versione proprietaria dello stesso, definita B4, privata e di proprietà del colosso nato grazie alle nostre interminabili ricerche internettiane. È più o meno a metà di questa sequenza, quindi, che la situazione inizia a farsi surreale. Principalmente grazie alla figura misteriosa di una guardia di sicurezza, purtroppo mai presentata agli spettatori (uhm…Non vorremo CERTO dare un nome ai non-laureati, giusto?) che a quanto pare aveva ricevuto l’incarico di sorvegliare i movimenti del divulgatore proveniente da fuori, figura di fiducia ma non troppo, soprattutto nel bel mezzo di un simile patrimonio d’informatica e tecnologia. Così, le gambe larghe, le braccia lungo i fianchi o ben raccolte sul davanti, l’uomo ricompare in ciascuna inquadratura, qualche volta semi-nascosto da una fila di rack, altre volte dietro l’inquadratura predeterminata della telecamera, che tuttavia, come dicevamo, può essere liberamente ruotata a 360°. Così, cercarlo diventa una sorta di gioco, come nell’ennesimo episodio della serie inglese Dov’è Wally? – Non a caso un’altro caposaldo della ripresa virtualizzata di questo nuovo secolo di giroscopi e smartphone.

La scena successiva è relativa invece ad un aspetto più prosaico: lo smaltimento degli hard disk vecchi e consumati. “Stimato potenziale cliente…” Lascia intendere Sandeep: “Noi teniamo alla tua sicurezza. Per questo, ogni qualvolta un supporto raggiunge la fine della sua vita operativa, lo distruggiamo attraverso l’impiego di un grosso tritatutto.” Enters Denise, l’ingegnere della sicurezza dei dati, che dopo aver effettuato la scansione di rito, getta un vecchio componente nel suddetto divoratore, che prontamente lo riduce in briciole, tra l’esultanza interiore di tutte le persone coinvolte. Nel frattempo, l’attenta guardia di sicurezza osserva le operazioni, comodamente appoggiata al muro più lontano della stanza iper-luminosa. Nell’ultimo segmento del tour, quindi, ci viene fatto conoscere niente meno che Brian, l’addetto alle facilities (strutture di supporto) che con un entusiasmo FINALMENTE comparabile a quello del protagonista, ci descrive brevemente l’impressionante impianto di raffreddamento del data center, basato su imponenti condutture in cui viene fatto passare del liquido refrigerante, che successivamente evapora in prossimità del tetto dell’edificio, da una torre appositamente concepita. In questo modo, il calore terribile dei server viene dissipato. Simili meccanismi, in effetti, sono indicativi più di ogni altro dell’efficienza di un sistema costruito su questa scala, che viene convenzionalmente misurata in un valore percentuale che ha il nome di PUE (Power Usage Effectiveness) ovvero la differenza (overhead) tra l’energia necessaria per far funzionare l’edificio, in aggiunta a quella spesa dai computer stessi. Brian, a questo punto, non può fare a meno di vantare un valore prestazionale ridotto al 12%, incluso l’assorbimento della sala mensa! Un risultato davvero significativo, soprattutto se messo a raffronto con quello di video simili reperibili su YouTube, prodotti da altre grandi compagnie dell’IT. Il data center di Dalles, dunque, potrebbe definirsi dotato di un’impronta carbonifera ridotta, arrivando ad essere persino, per quanto possibile, ecologico. “Ma questi tubi…” Esclama in un momento cardine il nostro eroico protagonista: “Sono gialli, rossi e blu, perché riprendono i colori di Google?” Poi sembra giungere da solo ad una conclusione, esclamando: “Pretty cool, uh?” E noi spettatori, gli occhi ormai spalancati di fronte a un simile tripudio tecnologico, non possiamo che trovarci d’accordo. It is all, very-very pretty cool.

Il video, alquanto stranamente, è stato criticato nei commenti e in numerosi hub sociali, perché ritenuto eccessivamente forzato e poco spontaneo. Lo stesso Sandeep, in una discussione sul sub-Reddit dedicato ai cavi (si esiste un luogo simile) si è scusato della sua recitazione meno che eccelsa, dovuta alla sua formazione di tipo prettamente tecnico e la poca predisposizione. Personalmente, devo dire che la cosa non mi ha dato affatto fastidio. Lo stile divulgativo impostato e rigido dovrebbe essere, per sua natura, parte inscindibile della comunicazione aziendale. E se il nostro coraggioso conduttore si trova in questo caso a farvi ricorso, è probabilmente anche per un suo senso d’istintiva soggezione, nel trovarsi a dover fare da intermediario tra il grande pubblico ed una delle compagnie più importanti nel mondo della tecnologia. Anzi, devo dire di averlo addirittura trovato più spontaneo e sincero, in un tal senso, del tipico attore assunto per le pubblicità emozionali in stile Apple, che tentano di attribuire il sentimento anche nella capacità di calcolo di uno smartphone o un tablet. Dove forse, dopo tutto, non avrebbe luogo ad essere. Ingegneri esclusi.