Certe percezioni sensoriali vengono reinterpretate sulla base del bisogno e desiderio. Quando Kathleen Hanna, amica di Kurt Kobain, scrisse sulla parete di casa sua l’ormai celebre frase “K. Smells like Teen Spirit” si dice che l’indimenticato musicista, sempre il solito visionario, fosse stato fin troppo pronto a interpretarla come una metafora del nascente spirito anarchico dei primi anni ’90, connotato dall’importanza del punk rock come suo nume tutelare, l’unica espressione artistica capace di portare quella passione sotto gli occhi del rigido conformismo. Ma l’aneddoto ufficiale, ormai largamente noto, racconta tutta un’altra storia: che lo “spirito di gioventù” verso cui faceva riferimento la ragazza, altro non fosse che il nome di un comune deodorante, quello usato dall’allora fidanzata del cantante dei Nirvana. Eppure, non è forse vero che un odore ha la capacità di essere associato al suo contesto, facendo da punto di partenza per un’inscindibile catena di ricordi? La voglia di eccedere, lasciare un segno. Le manifestazioni, le proteste, i raduni dei conto-corrente fuori squola: tutto questo, e molto altro, può effetti rinascere dall’industriale commistione di un’aroma o due, semplice sostanza del supermercato, eppure indissolubilmente legata al ritmo di un’intera exgeneration. Siamo tutti l’amalgama della serie di esperienze vissute. Ma quelle che lasciano maggiormente il segno, talvolta, appartengono alla sfera del subliminale…

È un suono che tormenta cigolando, che distrae con scatti, blocchi e bozzi l’audio di colui che “ascolta” oppure “guarda” lo strumento sensoriale del sistema: il monitor sfolgorante, con il suo seguito di altoparlanti. Mentre la vicenda videoludica, o in alternativa, il gesto del grafico/musicista sulla sua Amiga (primo vero computer multimediale) raggiungeva l’ora culmine della sua progressione, c’era sempre questo ritmo simile a un ronzio, ma più profondo. Come il verso di un’ape di metallo, il grido di duecento pesci ringhianti intrappolati in un barile di silicio; il ronfante espletamento del cinghiale tecnico al risveglio dall’inverno. Quel frastuono che teoricamente doveva essere ignorato, ma come si potrebbe mai soprassedere alla cagnara, il bailamme, la gazzarra di una piccola testina, magnetica o così si spera, che agitata da un minuscolo motore, correva avanti e indietro, avanti e indietro, come l’ultimo dei Pac Man sregolati! Ben conosce un simile problema, anche l’utilizzatore di un qualunque dispositivo informatico raffreddato ad aria, la cui voce si scatena, progressivamente, all’aumentare dell’impegno di giornata. Che poi sarebbe questa, la sublime problematica di base: se una stufa consuma 500 watt, ed un computer/Playstation consuma 500 watt, non è che l’una li usa per fare calore e l’altro invece muove le sinapsi dei suoi calcoli virtuali, solamente; l’energia elettrica, iniettata nei nanometrici circuiti di un moderno processore, non può fare a meno d’incontrare la comune resistenza dell’attrito e sfrigolando, corre avanti. Lasciando scie di fiamme in mezzo ai cieli del colore di un televisore non sintonizzato sul canale (cit.) O per lo meno, così sarebbe, se non fosse per l’utile apporto delle masse d’aria di passaggio, controllate grazie alla potenza di un due-tre ventole rotanti. Una corsa contro il tempo. Questa è soprattutto la voce dei computer, oltre alla musica dei samples digitalizzati. Non l’ottima fedeltà di un disco ottico letto da un laser e a meno che non s’intenda, con quest’ultimo, il fluttuante sobbalzare del braccetto ben oliato. Ma qual’è il sassofono di quella razza plasticosa, quale il pianoforte, il flauto fischiettante? La risposta giace tra la plastica di un recipiente utile ai viaggiatori.

Se taci per un attimo, potrai sentirli. Sono tutti frutto dell’azione dello stesso orpello, il drive del floppy, poverello. Attrezzo che un tempo costituiva il cuore stesso della macchina, il suo principale metodo per acquisire dati. Il disco magnetico per uso nasce verso l’inizio degli anni ’70, principalmente all’interno della serie dei computer della IBM System/370, ingombranti grossomodo come un paio di scaffali dell’Ikea. Costosi e ultra-complessi in tutto, tranne che in quel meccanismo destinato a fare lunga strada, l’apparecchio per leggere i contenuti di un semplice elemento circolare fatto del polimero Mylar ricoperto da ossidi di ferro, poi racchiuso da un sicuro guscio quadrato in PVC. Fin troppo oneroso, del resto, sarebbe stato l’impiego di un colossale sistema a nastro, per i pochi Kb di dati che simili macchine potevano tradurre in soluzioni matematiche ed altre delizie celebrali. Ma forse l’espressione più famosa di un simile oggetto resta quella di oltre 20 anni dopo, quando il floppy, ridotto a soli 3 pollici e mezzo di lato, guadagnò l’iconica mascherina di metallo sulla sua apertura verso il morbido, meraviglioso contenuto (1,44 megabytes, chi mai potrebbe necessitare di più spazio?!) Sembra quasi di sentirlo: CLUNK, l’hai premuto dentro alla fessura rilevante. CLICK, il meccanismo del motore ha fatto penetrare il perno nel cerchietto di metallo posteriore. E poi…

La musica celestiale del domani. Che non sempre, né necessariamente, il frutto artificiale della vibrazione di un altoparlante, solamente collegato a quella cosa. Perché esiste un altro modo, per lo più segreto, di trasformare in vibrazioni d’aria ciò che da principio aveva tutto un altro scopo.

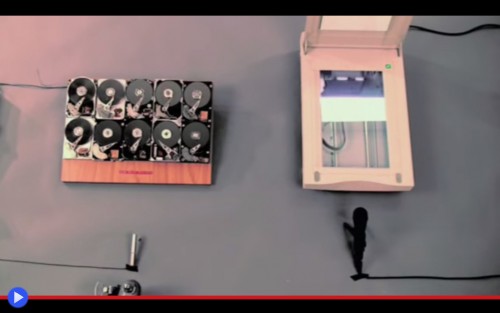

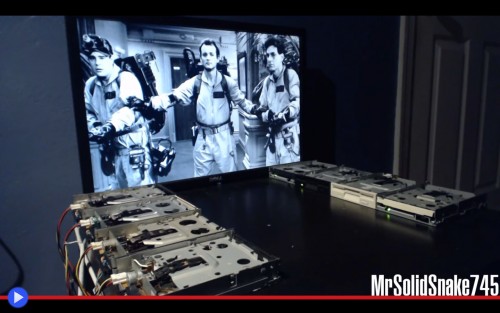

L’ennesimo a provarci, con degli ottimi risultati, è stato certamente il nostro Arganalth d’apertura, assemblatore di un vero e proprio sistema mini-orchestrale, composto da ben sei floppy drives a tre più moderni hard disk, il tutto collegato ad una scheda di prototipazione della serie Arduino, in grado d’inviare le istruzioni necessarie per far produrre una ragionevole approssimazione della canzone di cui sopra dei Nirvana. Stavolta frutto purissimo di tali e tanti motorini. È una giustapposizione significativa. Perché all’epoca dei floppy non c’era questa cognizione, tanto contagiosa, secondo cui un sistema informatico fosse fatto e finito quando uscito dalla fabbrica, assolutamente chiuso ed impossibile da essere modificato. I fautori della nascente cultura hacker, per tutto il ventennio che arbitrariamente può trovare l’inizio con il 1984 (anno di pubblicazione di Neuromante di William Gibson, nonché quello della distopia orwelliana) parlava ad un mondo in cui chip e processori, condensatori, schede madri, sarebbero stati la naturale estensione del pensiero e dell’operatività umana. All’interno del quale, addirittura, il confine tra macchina e fisicità sarebbe diventato labile, del tutto insostanziale. Nel frattempo, come il punk rock faceva per la musica, così il cyberpunk, per la tecnologia.

Fare musica grazie all’azione di un qualcosa che serviva ad altro, reimpiegare i mezzi tecnologici per nuovi scopi. Il vero cyborg, così come l’uomo vitruviano, non è soltanto il puro risultato di un segno grafico meritorio. Ma la traduzione in gesti di un profondo ritmo d’intenzione. Progresso: ribellione. E non c’è sovversione più terribile, agli occhi dell’industria informatica, che impiegare un qualcosa in modo che non era stato previsto dai costruttori. Perché ciò significa, sostanzialmente, comprenderne il funzionamento. Creare un contesto fittizio, poi fornito al dispositivo grazie allo strumento dell’emulazione, per fargli svolgere una mansione più o meno utile, certamente funzionale a far passare il tempo con guadagno culturale. Senza acquisti ulteriori, a supremo danno dell’economia. Terribile, nevvero?

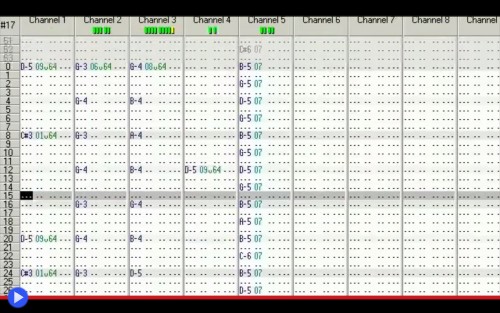

La traduzione dei movimenti del floppy drive in musica, strano a dirsi, è già da tempo stata semplificata grazie all’opera di alcuni celebri programmatori. Viene citato su Reddit, ad esempio, l’utente di GitHub SammyIAm, autore di MoppyDesk, un programma che traduce in oscillazioni di floppy-testina un semplice file MIDI, la stringa di protocollo usata per la maggior parte degli strumenti elettronici. Ciò non significa, ad ogni modo, che la composizione per tali strumenti accidentali sia in alcun modo rapida e lineare: non esiste infatti alcun metodo automatico per incapsulare un traccia polifonica in sequenza d’istruzioni lineari, e persino un’ensemble di drives, coadiuvato dal supporto d’ulteriori strumenti paleoinformatici come gli hard disk di Arganalth, non può raggiungere la fedeltà audio di un altoparlante da sei euro. Per questo, l’opera del compositore originaria va adattata sulla base di ciò che può effettivamente scaturire da una simile particolare esecuzione. Non dev’essere poi tanto facile.

Viviamo un’epoca di transizione (come del resto, lo sono state quasi tutte) ma che può giovarsi di una singolare forma di ricchezza: questo surplus tecnologico immanente. La cultura del consumismo, unito a molti anni di spropositata produzione industriale, ha disseminato per il mondo tanti oggetti interessanti, ma purtroppo utili per ciò che fanno, invece che quello che sono. Così l’ennesima diavoleria, ancòra e poi di nuovo, vorrebbe farci dimenticare che un’Amiga, uno Spectrum, persino un IBM System/370 rappresentava, appena un paio di generazioni fa, il non plus ultra di anni ed anni di progettazione e in un certo senso, l’ennesimo cardine vitale dell’intera ingegneria digitalizzata. Ma io vi dico questo: non importa quanto sia potente l’ultimo smartphone, o il costosissimo netbook con scocca in alluminio. Da quando esistono la memorie a stato solido, il silicio resta silenzioso. Tutto l’odierno frastuono, di subwoofers, drivers e Soundblasters, è un puro frutto d’immaginazione e fumo delle pipe(lines). Oh no, I know a dirty word.