“Soldi, soldi, cerv-CERVELLIII, BLAURGH” L’industria dei videogiochi di alto profilo, ormai da parecchi anni, opera per ondate successive, esattamente come la risacca sulla spiaggia e ricordando quella fa la schiuma. Ciò è palese nello stile grafico, nei generi di spicco e nelle meccaniche di funzionamento rilevante, così come in quel campo periferico, tanto spesso guardato con diffidenza dagli appassionati di vecchia data eppur fondamentale per il successo di pubblico e di vendite: il marketing virale. Una pratica che un tempo consisteva, piuttosto ingenuamente, nel mandare in giro qualche sequenza “rubata da un infiltrato” senza passare per il circuito troppo regolamentato della stampa di settore, né pagare royalties pubblicitarie. Perché nel campo ludico c’è questa strana giustapposizione, fondata su generazioni di consumo sregolato (di zombies con il portafoglio bello gonfio) tutto è bello per principio, finché una maggioranza percepita, o minoranza particolarmente rumorosa, non affermano il contrario con veemenza. Quindi tanto meglio far vedere il più possibile, il prima possibile per ottenere l’obolo sulla fiducia di chi paga prima? Non sempre. Il fatto è che il 2014, guardando indietro con la consapevolezza ormai acquisita, è stato un anno alquanto complicato: il passaggio alla nuova generazione di console, lungi dall’essere automatico e immediato, ha portato ad un sensibile rallentamento delle uscite di alta qualità. E molti dei giochi appartenenti a serie di prestigio, i normalmente osannati rappresentanti del club AAA, sono giunti sul mercato con grossi problemi di funzionamento, soluzioni visuali deludenti e una generale assenza del favoleggiato grande passo avanti, quell’ignoto rinnovamento che in molti aspettavano con entusiasmo. Anzi, peggio ancora di così: è innegabile a un’analisi più approfondita che gli appassionati di questo articolato e multiforme passatempo, soprassedendo sulle nuove generazioni per cui tutto è bello e nuovo, si stiano sempre più alienando dal divertimento digitale. La colpa sarà pure collettivamente attribuibile ai tre-quattro grandi publisher che controllano il mercato, ma la soluzione…Ecco, è interessante.

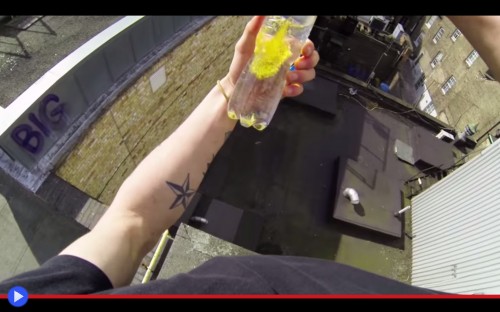

L’ultima tendenza dei reparti addetti alla promozione ludica prende l’ispirazione da una pratica della pubblicità moderna, che negli ultimi anni si sta dimostrando estremamente efficace per innumerevoli categorie merceologiche, anche quelle più prosaiche, come bibite o cioccolatini: si prende qualcosa di bello e pre-esistente, se ne paga l’autore e ci si mette il proprio logo, creando connessioni nuove di contesto. Nel caso dell’action-game zombieifico in uscita verso la fine di questo mese Dying Light, la scelta è ricaduta sull’artista del parkour Toby Segar, parte del celebre gruppo internettiano di Ampisound. Una cricca sregolata che da qualche tempo infesta, sempre con fedele GoPro abbarbicata sopra i propri caschi, tetti e tegole della tranquilla cittadina di Cambridge Inghilterra, offrendo al pubblico una nuova prospettiva sul loro spettacolare e periglioso sport. L’associazione tra una tale prassi e i videogiochi, del resto, è ben più che palese: si potrebbe anzi quasi affermare, ormai, che la realtà dei gadget tecnologici stia conseguendo dalla fantasia interattiva, con le riprese che scorrono veloci tra pixel e i petabyte del web, captate di volta in volta da sublimi telecamerine messe sopra i droni, sulle teste dure di sciatori, paracadutisti, skateboarders etc. etc. Al confronto di certe folli evoluzioni fatte da simili atleti, sembra una sciocchezza addirittura Mirror’s Edge!

Questa volta, se non altro, la connessione indubbiamente c’era. Dying Light, prodotto dallo sviluppatore polacco Techland e pubblicato da Warner Bros, dovrebbe rappresentare l’evoluzione della serie di giochi Dead Island, quei due free-roaming usciti verso la fine della precedente generazione di console, incentrati essenzialmente sul raccogliere qualche dozzina di chiavi inglesi ed altri simili ammenicoli, per provarne ripetutamente l’efficacia contro il grugno entusiasta dei morti viventi. Nel nuovo “seguito” che non costituisce tale ufficialmente, in quanto nel frattempo c’è stato un cambio della società investitrice e quindi della proprietà intellettuale dichiarata, si continuerà grossomodo a fare lo stesso, ma con due significative differenze: un tono, a quanto dicono, notevolmente più maturo e realistico (per quanto possa esserlo quello di un gioco in cui si mazzuolano cadaveri deambulanti da mattino a sera) e l’uso del parkour, come quello di un vero Assassino di successo, soprattutto in alcune sessioni notturne di fuga sui tetti dall’orda affamata. Eh, già, si va ad ondate e queste sono qualche volta, di genere. Altre invece invece, soprattutto un tema: perché zombies sostengono, nel mondo commerciale post-moderno, un preciso stilema narrativo, tanto efficace nel cinema e nei fumetti, quanto in quello dei videogiochi. Anzi, in quest’ultimo anche di più, giacché offrono, per una volta almeno, un’assoluta identità d’azione e narrazione, in cui un protagonista grossomodo realistico e incolore, come piace tanto al mercato odierno, massacra felicemente schiere di nemici che “tanto erano già morti”. Non come certe sessioni di Tomb Raiders o roba similare, in cui la bonaria caccia al tesoro si trasforma più che altro in genocidio degli sgherri dell’antagonista – bang, bang, bang! Hai famiglia? Non mi importa, bang! È un problema serio, per l’impronta narrativa dei giochi moderni. In una forma d’intrattenimento in cui la storia ha una durata relativamente lunga, come questa indubbiamente è, non può esserci una sparatoria o due. Ne servono dieci, cento per ciascuna singola avventura, possibilmente rappresentate con assoluto e imprescindibile realismo, affinché non sussistano dubbi sul fatto che l’ennesimo/a eroe o eroina, trascinato dagli eventi, non abbia fisime di sorta o un minimo rimorso a praticare l’uccisione ripetuta e terribilmente spietata dei suoi innumerevoli avversari. Ma ciò deriva, contrariamente a diffusi preconcetti, non tanto da una spaventosa sete di sangue del pubblico pagante, quanto dall’incontro tra meccaniche tipiche dei giochi di abilità di una volta (astronavine spara-spara, pac-man mangiapalline, cubetti colorati tiro-a-segno) con il linguaggio pragmatico della modernità. Come giustificare altrimenti, agli occhi di chi guarda il telegiornale tutti i giorni, l’impresa di un mirino che s’inoltra dentro il labirinto?

Perché di questo, non facciamoci illusioni, stiamo parlando ancora oggi. Tutto il resto, le pretese hollywoodiane, la verve avanguardistica degli sviluppatori indipendenti, le imprese di marketing improbabili, sono soltanto accessori di contesto. Se davvero il videogioco è arte, come in molti sostengono dall’epoca dei 16 bit, dovrà uscire dalla stanca attuale mettendo in risalto i punti forti impliciti nel suo media espressivo, non copiando il cinema o peggio, la realtà. Un miglior labirinto, tanti tipi di mirini, per altrettante chiavi inglesi e perché no, addirittura spade giapponesi. Se un gioco sa essere davvero divertente, non serve che abbia una ragione ed una storia: ho davvero bisogno di sapere perché sto sparando con un M-16 tra gli stretti corridoi della qasba di de-Dust?