Guidando tra le aride sabbie dell’Africa Occidentale, dove le strade adatte agli pneumatici sono una ricchezza estremamente rara, può capitare di scorgere, grazie alla sua lunga ombra meridiana, un’oggetto conico e rossastro, dalla genesi piuttosto misteriosa. Umanità, curiosità. Sarà difficile, a quel punto non fermare la potente automobile a noleggio, aprire lo sportello e andare a controllare; immaginando, forse, di aver trovato un qualche minerale raro. L’uovo di un rettile cornuto, magari, oppure un favoloso cellulare, in grado di ricevere chiamate fino in capo al mondo. Ma con l’avvicinarsi graduale a tale cosa, fra refoli di vento e basse nuvolette polverose, sara presto chiara la realtà: era una pigna, questa qui. Si, l’ordinario ricettacolo vegetale, che noi da sempre associamo ai boschi della cara e vecchia Europa, la maggiore esportazione di pinete verdi e rigogliose. Facendosi scudo dalla luce abbagliante del Sole grazie alla propria mano destra, sarà quindi il momento di guardarsi tutto attorno…Possibile che in mezzo ai grani erosi di una simile distesa, così chiaramente priva di vitalità, cresca una conifera, sperduta? Non c’è pizzo verde in vista, non c’è canto urgente di nidiate sopra rami pieni d’aghi. Ovviamente. Eppure la pigna che teniamo in mano è cresciuta proprio qui vicino, giusto dietro l’escrescenza collinare ed oltre il prossimo orizzonte. Come sia giunta fino a palesarsi, è una storia estremamente lunga. Che inizia come finisce, da un piccolo seme nudo posto sulla culla di una brattea in legno, mangiatoia della sua esistenza, due millenni d’anni fa.

Tweeblaarkanniedood: ovvero, in lingua afrikaans, due foglie che non muoiono (mai). Sempre, comunque, esattamente due. Una per il giorno, l’altra per la notte. Una per il principio, la sua controparte per la vita eterna. L’alto e il basso, il bianco e il nero. Ma non attentamente distinti tra di loro, tali e tanti concetti, bensì avviluppati dentro a un’orrida matassa, tutta rovinata e quasi secca nelle sue propaggini marroni. Quando William Jackson Hooker, il direttore dei Royal Botanic Gardens di Kew, ricevette dal suo amico e collega austriaco Friedrich Welwitsch il primo campione di questo possente vegetale nel 1860, scrisse nella sua lettera di ringraziamenti: “Questa è la più straordinaria pianta mai introdotta nel mio paese. Certamente, anche una delle più brutte.” Poi la chiamò Welwitschia mirabilis, perché fosse chiaro a tutti chi osava evoare questo fulmine scientifico, in grado di gettare nello sconforto l’intera comunità botanica internazionale. La pianta eterna del deserto della Namibia, infatti, tutt’ora sfugge alla classificazione. Il suo ordine è il Welwitschiales, viene definita l’unica esponente della “famiglia” delle Welwitschiaceae, nonché del genere Welwitschia. Specie, beh, questo era facile ed al tempo stesso inutile: mirabilis – stupefacente. Tanto che forse sarebbe più appropriato, nonché preciso, definirla per analogia: come fece lo stesso Charles Darwin in via informale, che la chiamano “l’ornitorinco delle piante”. Non solo per la sua evidente stranezza estetica, ma anche per il modo in cui pare incorporare le caratteristiche di tante altre specie, radicalmente differenti tra di loro.

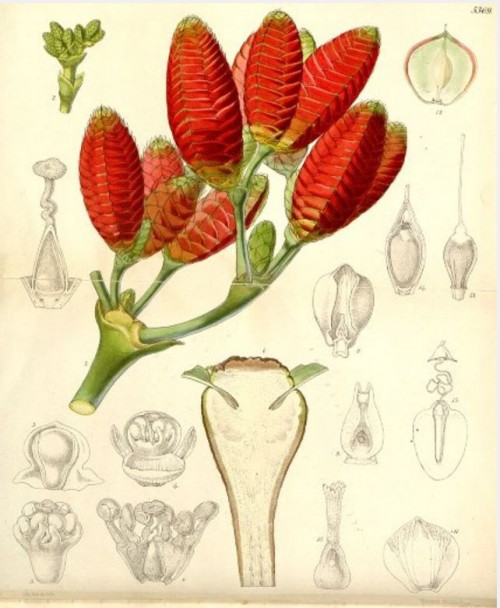

Oppure un fossile vivente. La Welwitschia non è un cactus, nonostante le foglie pelose e carnose, piene di fessure da cui assorbe l’umidità latente del mattino. E non è neanche un’erba, perché possiede un basso tronco ligneo, quasi invisibile, nascosto in mezzo alla matassa semi-secca della sua prosperità. Sembra morta, eppure è viva. Non produce fiori, né frutti, bensì come dicevamo, il caratteristico cono legnoso di tutte le piante gimnosperme (la pigna) usato come piattaforma per quegli animali che dovranno divorarne i semi, portarli via lontano e dopo defecarli, dando il principio ad una nuova inesauribile esistenza.

Ci sono alberi puri-centenari, nei nostri boschi maggiormente amati dagli escursionisti, che presentano alla loro base delle placche traslucide di plastica orgogliosa: “Quando questo alto fusto era soltanto un piccolo virgulto, Napoleone fuggiva a nuoto dall’Isola d’Elba.” Facile, restare stupidi di fronte a una simile giustapposizione: la breve durata delle generazioni umane, rispetto alla lenta e immutabile esistenza delle piante. Però, ecco, tutta una questione di proporzioni: ce l’hai ancora quella pigna in mano, di cui sopra? Ecco, quando Cesare marciava in Gallia, la pianta che ha prodotto quell’oggetto si trovava…Giusto nella tarda adolescenza. Era, forse, un po’ più piccola. Diciamo, all’incirca, qualche decina di centimetri di differenza!

Ho usato un termine femminile per riferirmi alla nostra geriatrica genitrice, per un motivo ben preciso: la Welwitschia è una pianta dioica, sarebbe a dire che presenta una chiara distinzione tra i due sessi. Perché lei possa dare luogo ad una nuova nascita, deve essere impollinata dal maschio, grazie agli insetti che la visitano quotidianamente, in cerca di nettare e un po’ di preziosa umidità. Come la pianta riesca a sopravvivere, in un deserto dove piove all’incirca una volta ogni tre anni, è un’altro punto estremamente interessante. Ciascun singolo tronco, con la sua matassa di foglie, poggia su una struttura di radici ad estensione orizzontale, che poi spinge nelle viscere della terra fino a 30 metri di profondità (l’equivalente di un palazzo di dieci piani). Inoltre, l’evoluzione l’ha dotata di un potere assai particolare: la pianta riesce, attraverso la sua struttura cellulare, a metabolizzare il frutto della notevole escursione termica che si verifica in questi luoghi tra il giorno e la notte, assorbendo ogni minuscola gocciolina risultante, neanche fosse la più assetata delle spugne in questo vasto mondo. Proprio per questo le piante che si trovano in prossimità della costa desertificata crescono di meno, in funzione dell’effetto di normalizzazione dovuto alla vicinanza della grande massa d’acqua. Si parla di 10 mm l’anno, invece che 250 mm: davvero questa incredibile creatura, oltre che l’ornitorinco, è anche il bradipo del regno vegetale. Ma immaginatevi la scena: le spettacolari dune del Namib, che incredibilmente si spingono fino al mare, uno scudo invalicabile a qualunque molecola di H2O. E su di esse, un certo numero di Welwitschia, abbarbicate come cavoli di un’altro mondo, con le foglie a nastro, secche e moribonde presso le estremità. Ma verdi e vivaci nella parte interna. Un volo pindarico, un volo d’aereo? Non serve. L’Italia ha una fortuna: presso l’orto botanico della Reggia Borbonica di Portici, la facoltà agraria di Napoli cura una serra di piante tropicali e succulente. Fra queste, ormai da oltre un secolo, si trovano due esemplari di Welwitschia. Soltanto qui sono riusciti a farle riprodurre in cattività, grazie al suolo vulcanico ed al clima mite della nostra ridente penisola, sotto l’ombra compiacente del Vesuvio stesso.

Questa pianta ha molti nomi: per gli N’Tumbo è il Tumboa, ovvero “il ceppo” un termine che originariamente Friedrich Welwitsch voleva riprendere nella nomenclatura occidentale. Per gli Herero, invece, è Onyanga, la cipolla del deserto, le cui foglie sono buone una volta cotte, ed il cui infuso, secondo gli sciamani rilevanti, sarebbe un’ottima cura per le emorroidi. Che imprevedibile ragione, per tagliare a pezzi una singola creatura più antica della nostra stessa civiltà…