…Che si chiama Durlindana! Se l’anima del samurai è la sua spada curva, arma infusa dello spirito degli antenati, quale potrà essere la nostra, di uomini privi di connotazioni bellicose? La risposta va cercata nella vita quotidiana di una volta, quando la lotta senza appositi strumenti, piuttosto che un’attività sportiva, era una pratica che proveniva dal bisogno. Ma prima d’inoltrarci nei fumosi vicoli della Londra vittoriana, piuttosto che dietro gli alti padiglioni o ai metallici edifici e simboli dell’Esposizione Universale di Parigi (quella del 1900) sarà meglio procedere con metodo scientifico appropriato. Conoscere le vie nascoste dell’autodifesa, certe volte, vuole dire prevalere sui briganti. Soprattutto nel campo eclettico delle arti marziali d’Occidente.

Nelle Olimpiadi dei tempi moderni, la cui seconda edizione ebbe luogo durante la già citata fiera internazionale, esisteva fino a poco tempo fa una sentita tradizione, praticata fino al 1992 e detta in francese (lingua ufficiale dell’evento) sport de démonstration, secondo cui alla nazione ospitante, subito dopo l’accensione della torcia titolare, veniva consentito di dar spazio ad una sua particolare tradizione atletica, non necessariamente di natura agonistica o convenzionale. E la stessa capitale della Francia, avendo ricevuto l’onore di ospitare i Giochi, mise fieramente in mostra, nell’ordine: il volo degli aquiloni, il pronto soccorso, il caricamento dei cannoni ed alcuni interessanti precursori degli sport moderni, come il tennis e il gioco delle bocce. Ci fu quindi un crescendo, nelle edizioni immediatamente successive, per eguagliare o superare tali memorabili momenti. Con proposte storiche davvero imprevedibili: il football gaelico a St. Louis, Stati Uniti (1904), il polo in bicicletta (Londra, 1908) la lotta vichinga del glima, fedelmente ricostruita grazie alle associazioni culturali di Stoccolma (1912) e il korfball, o pallacesto olandese, ad Anversa nel 1920. Ogni volta c’era una sorpresa. Fino a quel fatidico momento, dopo esattamente vent’anni e come stabilito da principio, quando l’onore di tenere i Giochi Olimpici ritornò ai parigini, coloro che, giustappunto, li avevano riportati in auge, nell’epoca dei primi notiziari radiofonici. Con la posta molto in alto e una palla a centrocampo, per usare un eufemismo, quanto meno incandescente. Come superare, in spettacolarità, tanti insigni anfitrioni dei diversi continenti?

Nessun problema: all’alzarsi del metaforico sipario sull’arena, il mondo ebbe ancora una volta il piacere di restar basito. Ecco due uomini agilissimi, in uniforme protettiva, che tentano di colpirsi alle caviglie con dei semplici bastoni. Nelle loro mani, oggetti molto simili a quello che ancora era, in quei tempi, tra gli accessori maschili largamente considerati irrinunciabili: the cane o come lo chiamavano da quelle francofone parti, la canne, oggetto fatto spesso in legno, qualche volta riccamente decorato, sempre rigido e pesante, all’incirca, quanto una sciabola da fianco. Caratteristica, questa, in grado di renderlo due volte utile, al bisogno! Come avevano notato Michel Casseux, farmacista marsigliese (1794–1869) e Charles Lecour (1808–1894) rispettivamente caposcuola e teorico dell’arte marziale del Savate, comunemente detta boxe francese. Nata, secondo la leggenda, sulle instabili navi in viaggio verso le colonie dei diversi grandi Imperi, quando i marinai, per ricevere soddisfazione in una disputa, erano soliti menar le mani in modo nuovo: ovvero, usando soprattutto i piedi, mentre con quelle si reggevano al sartiame. Per poi sbarcare, qualche tempo dopo, e prendersi a sonore mazzate.

Non è precisamente noto quando la Canne de Combat entrò a far parte, quasi spontaneamente, del repertorio degli esperti di Savate. È tuttavia altamente probabile che ciò sia successo sulle soglie del XIX secolo, quando le navi dei mercanti di ritorno dall’Oriente, assieme alle preziose merci provenienti dalle capitali della Cina e dell’India, riportavano l’esperienza di chi ebbe a conoscere tecniche di autodifesa come il Silat, il Jujitsu o il Muay Thai, ciascuna basata sul concetto, di matrice tipicamente buddhista, di essere sempre pronti a combattere la furia, con la calma. La cieca frenesia, con la metodica preparazione. E validi strumenti, se disponibili. Una prassi operativa che sicuramente seppe colpire, a più livelli e in diversi contesti culturali, la fantasia della nuova classe colta, i cosiddetti gentiluomini d’Europa, per la prima volta liberi dalle fatiche del lavoro manuale. E per questo tanto più indifesi, nel momento cruciale, dinnanzi all’attacco di un aspirante malvivente, nerboruto quasi per definizione.

Abbiamo la prova letteraria, piuttosto innegabile, che simili idee fossero diffuse anche nell’Inghilterra di quei tempi. Nel 1893 Sir Arthur Conan Doyle, ormai stanco del suo più famoso e redditizio personaggio, fa precipitare fatalmente Sherlock Holmes dalle Cascate di Reichenbach, durante un epico scontro a mani nude con il suo eterno rivale, il “Napoleone del crimine”, Dr. Moriarty. Dopo 8 lunghi anni, a seguito delle reiterate proteste dei fan, l’autore sceglie a malincuore di resuscitare la sua gallina dalle uova d’oro. Che ricomparendo innanzi al fido Watson, con il solito tono beffardo, la pipa e il riconoscibile cappello da cacciatore, affermò: “Vacillammo insieme sul bordo della cascata. Io avevo, tuttavia, qualche nozione di Baritsu, ovvero il sistema di lotta giapponese, che mi è stato più di una volta assai utile. Scivolai attraverso la sua presa e […]”

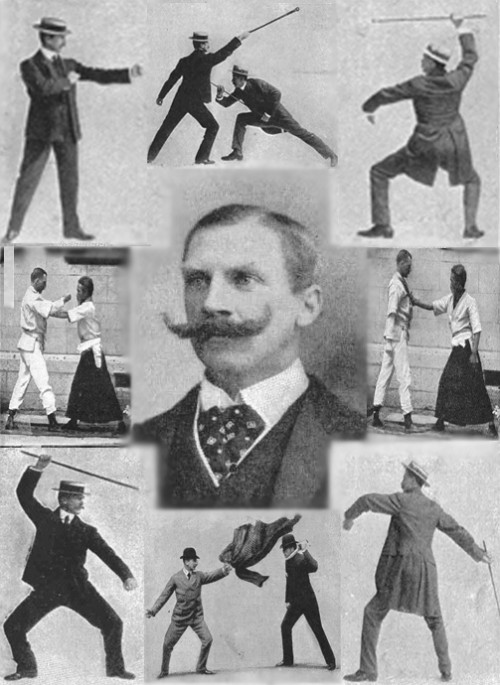

Cosa intendesse Doyle con tale affermazione, è in effetti chiaro solamente a lui. Probabilmente ricordava tale strano termine da uno scambio con gli amici, tra le poltrone di un qualche distinto club di Londra. Come appunto quello di Edward William Barton-Wright (1860–1951), l’ingegnere inglese di ritorno nel 1903 da un soggiorno nell’Impero del Giappone, dove aveva studiato con fervida passione le molte tecniche di autodifesa di quel paese. Producendo l’insieme di dottrine e tecniche noto, da un portemanteau del suo nome e del suffisso –jitsu (tecnica) con il nome di Bartitsu e non, ahimé, Baritsu. Nel 1901 la giornalista Mary Nugent, visitando le sale in cui Barton-Wright si riuniva con i suoi allievi, le descrisse così: “Un enorme spazio sotterraneo, illuminato a giorno, con un pavimento di piastrelle bianche e riflettenti, su cui gli atleti si aggirano come fossero delle tigri…” I tre principi di quest’arte marziale, messi nero su bianco dal suo creatore, sono:

1 – Disturbare l’equilibrio del proprio attaccante

2 – Sorprenderlo prima che abbia modo di reagire con il pieno delle sue forze

3 – Se possibile o necessario, bloccare le sue articolazioni in modo che possa più opporre resistenza

Barton-Wright, che fu amico personale del fondatore della scuola di jujitsu Shinden Fudo Ryu, Terajima Kuniichiro, incorporò nei suoi insegnamenti molti dei precetti di quel metodo di autodifesa, assieme a elementi della boxe, del judo e della scherma. Per tale ragione il Bartitsu, assieme al Savate francese, viene considerata tra le prime arti marziali miste della storia. Il che, assieme alla sua caratteristica propensione alla sopravvivenza in situazioni di reale pericolo, piuttosto che la vittoria in competizioni attentamente regolate, rende queste scuole di combattimento estremamente moderne nella concezione e nel funzionamento, nonché altamente spettacolari. Qualcuno le paragona, addirittura, al Jeet Kune Do di Bruce Lee (1960 ca.) in cui ogni gesto è calibrato per la massima efficienza, andando anche a discapito della sportività convenzionale. Pochi anni dopo, il club di Barton-Wright chiuse d’improvviso. Secondo alcuni, solamente perché il prezzo d’iscrizione era troppo elevato. Finì, così, la sua epoca generativa.

Nella versione sportiva e moderna del Canne de Combat, che venne codificata sotto gli occhi del mondo proprio in occasione delle Olimpiadi del 1924 di Parigi ad opera dello svizzero Pierre Vigny, il bastone viene tenuto esclusivamente con una mano, benché sia concesso di cambiarla durante il combattimento. Valgono soltanto i colpi dati di taglio, visto come la punta di un reale bastone da passeggio sia troppo larga, e smussata, per causare veri danni all’avversario. La pesantezza degli abiti protettivi, simili a quelli del kendo, rende l’effettivo KO di un contendente virtualmente impossibile. La valutazione finale si basa, dunque, solamente sui punti assegnati per lo stile. Proprio come dovrebbe essere, teoricamente, una disfida tra i reali gentiluomini dei secoli passati.

O tra possenti eroi: per chi volesse assistere alle versioni cinematografiche di questi particolari approcci all’autodifesa, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Non solo l’ultimo Sherlock Holmes con Robert Downey, Jr impiegava tecniche di Savate e Bartitsu, ma anche l’indimenticabile Vidocq (2001) di un agile e spietato Depardieu. Non è poi insolito, nei film di spie o supereroi, che ombrelli, cappelli, ventagli o altri oggetti comuni si trasformino in strumenti di offesa. In ciascuno di tali casi, controllando il curriculum del coreografo o degli stuntmen, si troverà inevitabilmente, per ciascun caso, un filo ininterrotto verso queste tecniche della moderna quanto bellicosa borghesia.