Due rikishi, guerrieri potentissimi e massicci, che disseppelliscono la sostanza del momento. Sotto un tempio virtuale, l’imprescindibile struttura superiore di un santuario shintoista. Circondati dai quattro simboli e colori delle direzioni cardinali. Sappiamo già tutto di loro, come di ciò che viene dopo, perché è impossibile restare impassibili di fronte alla furia stessa dei terribili elementi, ridotti alla versione antropomorfa di una tale sacra scena. Mai nessuno si ricorda, invece, degli yobidashi. Tutti gli inservienti, gli artigiani specializzati, coloro che preparano il terreno usato per l’evento; peccato. Perché fanno un mestiere molto interessante. Un po’ come i giardinieri di uno stadio, però senza erba e senza spalti! Ma con molta sapienza delle epoche alle spalle. Per capirli davvero, occorrerà comprendere la loro pura essenza.

Traccia un segno cosmico con il pennello, demiurgo della nipponica esteriorità, partendo presso il centro esatto dello spazio: come una linea diagonale, questo abisso scuro, fatto con l’inchiostro dell’impegno e della convinzione. Sotto di esso, a media altezza e quasi perpendicolare, un secondo contrapposto, assai più breve, per il resto identico d’aspetto. Sembrerà una lambda o la torre Eiffel, questo kanji, l’ideogramma. Entrambe le sue componenti, la coppia di quei segni, appoggeranno saldi sulla Terra, ovvero il fondo definito dal tuo foglio. Ci siamo, hai terminato? Ebbene hai scritto hito人, uomo. Ma se pure il tratto breve del disegno calligrafico dovesse apparire assai meno importante del suo vicino, ai nostri occhi di profani, questo non significa che possa scomparire dalla composizione. Senza un tale inchiostro solido a fargli da sostegno, come potrebbe, la sua lunga e fiera controparte, stare dritta in verticale? Cadrebbe subito, è sicuro. Il tratto lungo sono i due lottatori di sumo, per metafora corrente. Quello breve, coloro che gestiscono il contesto. L’autista della metropolitana che conduce il manager fino in centro Kyoto, per assistere all’incontro. E tutti gli altri.

C’è la certezza, per molti di noi, che a questo mondo esistano dei metodi, diversi in base alla cultura, per comunicare con gli Dei. Cominciamo, per chiarezza, con quello più prossimo all’Europa. “Il mio corpo è un tempio, l’immagine perfetta del Creatore”. Unico, come l’edificio di Re Salomone, la fortificata origine di una visione che permane ancora: siamo frutto della costola di un Antenato, che a sua volta derivava dalla Terra e dalla mano di qualcUno. Quel qualcUno, ad oggi, ancora ci ascolta e ci comprende, proprio perché siamo fondamentalmente come LUI; per questo è nostro dovere sacrosanto, in tale universale concezione, essere belli, saggi, equilibrati. Succinti e piacevoli, per quanto ci è possibile. L’idea di partenza che sostiene il concetto monoteistico di preghiera si basa, fondamentalmente, sulla ricorsività dei metodi espressivi e dei modelli. Perfetta simmetria! Ci sono poi remote terre, come l’esotico Giappone, dove la visione delle Cose ha una sorgente differente. È priva di una forma chiara e definita, ma fluida, sfuggente: ci sono kami, ci sono mostri e draghi sommersi, spiriti del cielo e della terra. C’è Buddha che li osserva quieto, meditabondo e lì accanto c’è pure ogni profeta della Bibbia, perché no, intento a mescolarsi con gli apostoli del Nuovo Testamento. Sincretismo e commistione.

n tale poliedrica visione delle Cose, non può bastare più il singolo tempio, di un comune corpo umano, per pregare veramente a fondo. Occorre la creazione di un contesto magico, spirituale, in grado di coinvolgere lo sguardo degli Dei richiesti, di volta in volta e per ciascuna singola occorrenza. Che fortuna! Proprio a questo serve il sumo.

Che comincia in questo modo: gli appartenenti alle famiglie degli yobidashi, categoria professionale dalla lunga storia e dignità, erigono un perfetto terrapieno a pianta quadrata di terra e argilla, con una lunghezza di esattamente 15 shaku per lato(4.55). Fino al 1931, sarebbero stati solamente 13, misura che ancora permane negli incontri privati o di allenamento. Ogni singolo evento richiede il suo terrapieno, in quanto esso, al termine, viene smontato. Qualche volta è il pubblico stesso, per gentile concessione degli organizzatori, che alla fine lo fa a pezzi e se lo spartisce, per portarsi a casa…Un po’ di terra come souvenir?!

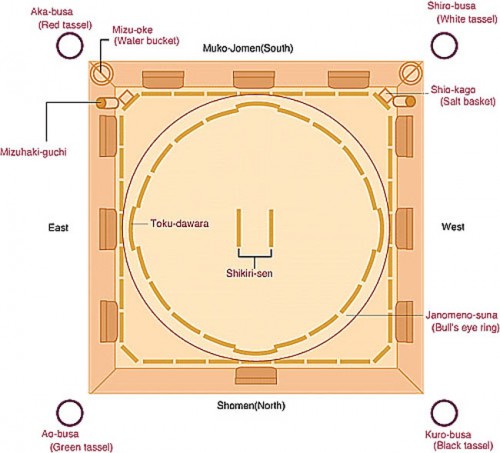

Ad ogni modo la compattezza del profilo trapezoidale, talmente liscio da sembrare un prefabbricato, già basterebbe per colpire l’occhio dei neofiti presenti. Ma questo non è ancora nulla: raschiato e battuto lo spazio sovrastante con speciali attrezzi simili a dei magli, trovano il centro esatto dell’area e vi piantano un paletto. Quindi, tramite l’impiego di una corda, definiscono l’immagine di un cerchio. A partire da quel perimetro, scavano per una profondità approssimativa di 30 cm, fino ai limiti del terrapieno: questo spazio ribassato servirà per appoggiare una fila di balle in stuoia di riso, dette tawara, che poi saranno semi-sepolte, prima di risistemare nuovamente tutta l’area dei margini a livello. Quattro delle stuoie, per analogia con la tradizione, saranno poste lievemente fuori asse. Questo perché un tempo, quando il sumo si svolgeva all’aperto, occorreva che l’acqua piovana potesse defluire liberamente dal cerchio centrale, pena la trasformazione dello stesso in scomoda, ed inappropriata, piscinetta. È interessante notare che ancora oggi, l’eliminazione dello sconfitto si verifica soltanto alla sua fuoriuscita dall’area definita dalle stuoie, quindi, all’occorrenza, è consentito far poggiare il piede in corrispondenza di una di queste particolari demarcazioni, convenientemente poste più lontane dal centro.

Quattro ulteriori stuoie, messe a mezza altezza sulla parte digradante del terreno, fungeranno da scalini. Mentre un sottile velo di terra, collocata attentamente fuori dal cerchio, tradirà lo sconfinamento di uno dei due lottatori.Questo espediente viene definito ja-no-me – l’occhio del serpente. Pensate, per analogia, alla sabbia dei saltatori in lungo dell’atletica leggera. Finita questa fase di preparazione, prettamente strutturale, viene dunque il momento di tracciare le due linee bianche di partenza, che hanno nome di shikiri-sen. Esattamente equidistante da queste due, viene infine scavato un foro rettangolare. Dentro ad esso tre sacerdoti porranno delle offerte per gli Dei: riso, noci, pesce, sale…Qualche volta con l’aggiunta di saké, bevanda che del resto è sempre stata, per la religione shintoista, come il té per i buddhisti. Il fluido rituale della purissima sapienza!

A questo punto, come accennato in apertura, viene aggiunto un tetto. E che tetto! Una sofisticata e variopinta macchina teatrale, perché di questo si tratta, con tanto di tegole, decorazioni a tema mitologico e struttura architettonica complessa. L’oggetto può raggiungere un peso di oltre sei tonnellate, comprese le quattro mastodontiche corde intrecciate dedicate, in base al colore, agli dei protettori delle direzioni cardinali: Il Drago azzurro dell’Est, l’uccello vermiglio del Sud, la Tigre bianca dell’Ovest, la Tartaruga nera del Nord. Sperando che la loro presenza in effige, per quanto astratta ed elegante, possa richiamare, un giorno, le stesse reali bestie, con un seguito di zanne, venti e piume vorticanti. O almeno questo è ciò che spero. Terminata l’opera degli yobidashi, che curano la delicata collocazione tramite l’apporto di carrucole, verrà il momento dei gyōji, gli arbitri. Proprio questi ultimi, controllata la regolarità dell’insieme, daranno inizio al grande show.

Perché c’è anche questo, nel moderno sumo: non soltanto il rituale antico e prestigioso, uno degli usi più nobili delle arti marziali in quanto tali; ma anche la passione sportiva di chi assiste a quei combattimenti, tra veri Ercole del palcoscenico, la cui intera vita, dieta e pratica quotidiana è intesa ad elevare questa sublime forma dell’incontro tra le moltitudini festose. E l’immagine internazionale di un così particolare rito, qualche volta criticato, molte volte apprezzato per quello che veramente è: un prezioso retaggio dell’antichità, rimasto sostanzialmente intonso, nonostante il forte premere della modernità. Tanto meglio, dunque, spostare un po’ la vista dal preciso cerchio luminoso. Per andare, oltre i margini del riflettore, con lo sguardo verso il tratto breve che sostiene l’altro. Senza il quale, non c’è 人.