Tu, veterano degli strategici in tempo reale. Che tracci cerchi con il mouse, sagome insidiose tra le valli dalle molte icone incandescenti, emblemi di una classe o di una skill. Conquistatore dei famelici hydralisk, sconquassatore delle torri poste a guardia di una base, verso la sconfitta degli Antichi o degli eroi. Fermati un secondo ad ascoltare. Forse ancora non conosci un certo misterioso, arcano campo di battaglia. Eccolo qui. Cliccalo. È soltanto “Il Gioco della Vita” e nulla più. Del matematico John Conway, per la precisione.

Proviene, questo strano videogioco, dai remoti anni ’70. Fino ad allora, nell’immaginario collettivo, la migliore battaglia simulata poteva dirsi quella degli scacchi. E in questa meraviglia digitale si può ancora ritrovare, del resto, qualche vaga somiglianza: la matrice di caselle, l’importanza dei singoli pezzi all’interno di un sistema…Ma ciò che conta maggiormente, quello che colpisce l’immaginazione, non è il metodo procedurale, bensì l’identità cangiante dei due diversi giocatori. All’inizio, questo gioco è come una storia, di persone come noi che affrontano se stesse, costruendo la struttura di partenza. E invece poi diventa l’Universo, in trepidante gara contro l’entropia. Si tratta, per usare un termine formale, del più famoso automa cellulare della storia. Potrebbe quasi definirsi un Tamagotchi, se non fosse tanto truculento.

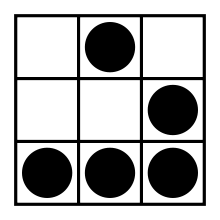

Nel Gioco della Vita, come nel codice binario, esistono due stati. Acceso e spento (morto). Per capire meglio il suo funzionamento, cominciamo a definirli. Una casella spenta con esattamente tre vicini accesi, nasce. Se in un qualsiasi attimo della sua vita, per un vezzo del destino, si ritrovasse ad averne uno in meno, muore. Per isolamento. Se ne ha di più, muore, per sovraffollamento. So it goes. I turni passano, le epoche fuggono via.

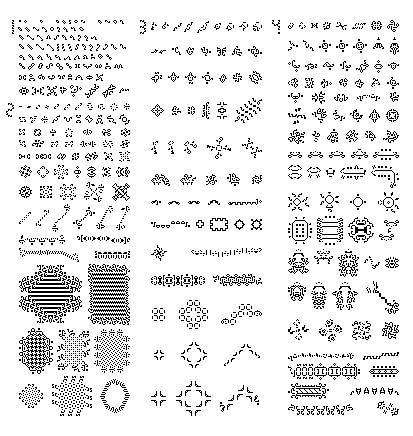

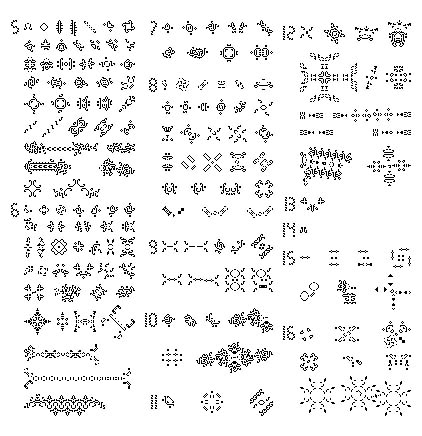

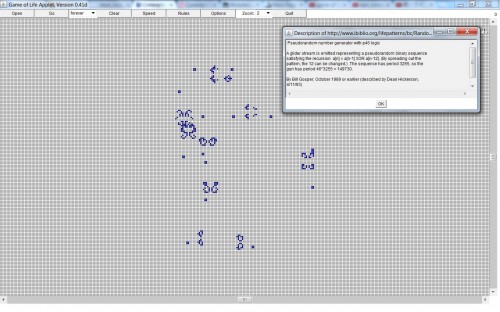

Ecco che abbiamo appena definito la prima e la seconda regola del Gioco della Vita. A dire il vero, non ce ne sono delle altre. Tutto il resto è una semplice leggenda, benché oggetto di molti studi, che si realizza una “generazione” dopo l’altra. La velocità può essere variata a piacimento. Racconta, chi ci ha giocato molto a lungo, di alianti velocissimi che percorrono lo spazio siderale. Di blocchi squadrati, costruiti per durare nei secoli a venire. E di rospi lampeggianti, navi corazzate, api regine, cannoni in grado di moltiplicarsi all’infinito. Per lo meno, fino all’impatto distruttivo di un meteorite di passaggio. Niente dura per sempre. Tranne la voglia di ricominciare.

Molti conoscono quel detto, nato fra i circoli dei giocatori dell’astruso, complicatissimo videogame strategico Dwarf Fortress, “Losing is fun!” (Perdere è divertente!). Non è facile improvvisarsi generatori d’universi. Ci sono molti modi per fallire, nel Conway’s Game of Life. E soltanto uno per vincere: sperimentare. Come in Minecraft, nell’originale Sim City e in molti dei rappresentati ludici della new wave dell’indie gaming, occorre saper trovare la propria via per il divertimento. Crearsi un obiettivo, da perseguire fino all’ultimo residuo della noia. Oppure cliccare un po’ a caso, tanto per vedere che succede. Il valore aggiunto, in questo caso, sono le profonde implicazioni filosofiche.

Viene oggi ritenuto, per inconfutabile inferenza (se mai c’è stato un ossimoro…) che l’universo sia iniziato con un grande botto. Anglisticamente, tutti lo chiamano il Big Bang. La matematica lo prova, ma per usare una citazione dello stesso J. Conway: “La matematica è la parte facile, non quella complessa.” Perché nell’accettare questa teoria, siamo chiamati a notevoli astrazioni. Prima di tutto, cosa c’era prima? Il nulla sarebbe l’assenza di ogni cosa, come un grande spazio vuoto, eppure neanche quello, a conti fatti, poteva sussistere nel “nulla”. Per non parlare dell’altra problematica.

Parliamone: in qualche modo da un singolo punto generativo, l’origine primordiale, si sono espansi questi atomi, formando stelle, pianeti, esseri viventi… Però, come ben sappiamo, la complessità richiede inevitabilmente spazio. In un certo momento, dunque, le informazioni avranno preso corpo materiale. A partire da qualcosa. Si può osservare lo stesso processo, in misura ridotta, nel Gioco di Conway. Da singoli quadrati, organismi monocellulari, nascono dozzine di creature differenti, ciascuna dotata di una propria intelligenza. Ci sono interi siti dedicati a categorizzarle. La più famosa, la piccola astronave detta glider, è stata trasformata dopo qualche anno in un’emblema della cultura hacker, per la tendenza ad allontanarsi dai suoi simili, verso l’infinito ed oltre. C’è, a quanto sembrerebbe, una naturale ricerca dell’evoluzione, persino in sistemi semplici e arbitrari. È la risposta. Nessuno conosce la domanda.

Oggi, con la terribile potenza di un computer casalingo, si possono creare simulazioni di automi cellulari quasi senza limiti, con matrici sterminate da esplorare, colonizzare senza posa. In un singolo nanometro del processore di questo PC, mentre scrivevo, centinaia di generazioni sono nate, morte e risorte virtualmente, all’interno di una finestra semi-dimenticata. Che peccato! Il Gioco della Vita sarebbe, secondo gli studiosi, una Macchina di Turing universale. Questo significa che al suo interno può riprodurre ogni computazione razionalizzabile da qualunque altra macchina teorica, senza limiti. Potrebbe pure diventare intelligente. L’unica variabile resta il tempo necessario.

Io, personalmente, preferisco trarre questa conclusione: il Piccolo Creatore (che sarebbe l’uomo) non ha più limiti di quanti ne avesse quel suo Predecessore. Che saranno mai, alla fine, sette lunghi giorni di lavoro?