Chiedete a chiunque quale sia la caratteristica che rende il piccione meno attraente, ed egli vi risponderà senza particolari esitazioni “il colore”. Sognando e disegnando fin da giovani gli arcobaleni cromatici dei pennuti tropicali, magnifici pappagalli, uccelli del paradiso, anatre mandarine, guardiamo i nostri cieli con l’ardente bramosia, di scorgere coi nostri occhi un giorno gli esseri viventi che più d’ogni altro sanno ricordare i fiori o gli arcobaleni. D’altra parte il grigio, come il nero di sapienti corvi colti e meditativi, è un colore anonimo che può riuscire ad evocare l’eleganza. E c’è ben altro, come la forma e la modalità di porsi, che può determinare l’implicita grazia di un’animale. Quella che in molti sembrerebbero aver individuato, dall’eccezionale quantità di foto, video ed altra documentazione, creata in loco nei paesi sub-sahariani di Kenya, Malawi, Burundi, Tanzania, Uganda, Zambia… Ove l’ombra che si staglia contro il cielo è spesso non soltanto la diretta risultanza di un riverbero creato dalla luce. Bensì la sagoma riconoscibile, di uno dei tre alati Crinifer, il cui nome in lingua afrikaans di kwêvoëls trova la corrispondenza più internazionale e traducibile di “uccello vai-via”. Di suono e di fatto, vista l’assonanza del chiassoso verso grosso modo trascrivibile con l’espressione kei-kei, ewey, ewey (go-away) assieme all’indole territoriale che lo porta a prendere di mira le teste dei passanti accidentali, sfortunatamente avvicinatosi a quello che considera il suo nido segreto. In quanto avendo in comune con i colombi europei l’abitudine a costruire piattaforme a malapena stabili, con rami secchi e semplici sterpaglie, è ben cosciente di quanto sia facile scorgere da terra le sue due o tre uova. Eppur difficile riesce portargli un qualsivoglia tipo di rancore, se si apprezza l’abito che indossa, ovvero quell’aspetto distintivo in grado di distinguerlo con assoluta evidenza da qualsiasi merlo, corvide o passeriforme, l’alta cresta che si agita nel vento, la lunga coda a ventaglio. Ciò in quanto il genere delle tre specie a cui mi riferisco, che incidentalmente include anche gli ulteriori due “mangiatori di platani” C. zonurus e C. piscator, non appartiene a nessuna di queste famiglie bensì quella tipicamente africana dei musofagidi o turaco, uccelli arboricoli che vantano comunemente sfumature verde acceso ed ali rosso splendente, tanto da ricordare vagamente dei pappagalli. Ma anche Il caro Cocorito, si sa, può presentarsi, qualche volta in abito da sera…

News

Lo spettro aumentato nell’opera del graffitaro che interpreta le strade dell’epoca digitale

Per chi è cresciuto valutando quotidianamente il punto d’interconnessione tra il mondo analogico e quello informatizzato, sperimentando sulla propria stessa pelle la trasformazione di un’epoca situata in bilico tra due diversi modi di vivere la tecnologia nell’era post-moderna, il mondo dei graffiti ha per lo più rappresentato uno specifico retaggio, utile ai nostalgici di un modus operandi ancora collegato alla necessità di fare, per esserci; visitare, prima di poter lasciare il segno. E al di là di considerazioni sulle connotazioni abusive o anti-sociali di chi appone tags o altre figure sulle pareti di edifici disinteressati alla questione, non sarebbe irragionevole all’inizio del secondo quarto di secolo, se abbiamo visto già da tempo nascere l’ultima generazione di quest’arte che ha radici nelle strade dell’Antica Roma, avendo rispecchiato spesso i sentimenti e la visione di un significativa parte delle civiltà intercorse da quei giorni distanti. Ma voglio dire, impugnare (oggi) la bomboletta con le proprie stesse mani? Sporcarsi nel tentativo di raggiungere qualche migliaio di persone, quando il supporto comunicativo di cui tutti disponiamo può raggiungere rapidamente il mondo intero, trasformando l’idea in ispirazione, la personalità in rappresentanza delle moltitudini aggregate dalle circostanze latenti? Non che i contrapposti approcci siano mutualmente esclusivi, s’intende. Ma tendono a richiedere modalità ed approcci radicalmente contrapposti. Ed è nell’intercapedine tra questi estremi, in fin dei conti, che trova il proprio spazio creativo Bond Truluv, al secolo Jonas Ihlenfeldt, artista poco più che quarantenne di Lipsia, Germania. La cui modalità espressiva, dopo oltre 20 mostre tenute in giro per il mondo, può essere formalizzata nell’inflazionata connessione tra l’Antico e il Moderno. Così come gloriosamente espressa, attraverso i molteplici canali paralleli dei social media: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok… Altrettante candide pareti, ove la semplice pittura di un muro può diventare un qualche tipo di arte performativa. Non soltanto tramite la ripresa lineare dell’opera in corso di realizzazione, ma tramite una scenografica fruizione che prevede lo strumento digitale e tende addirittura a incoraggiarne l’impiego. Come nel caso del pesce d’oro dalle proporzioni monumentali dipinto nel 2019 sulla parete di un asilo ad Hagen. Che una volta inquadrato con il cellulare, gira su stesso, si anima, nuota tra le lettere e saluta gli spettatori…

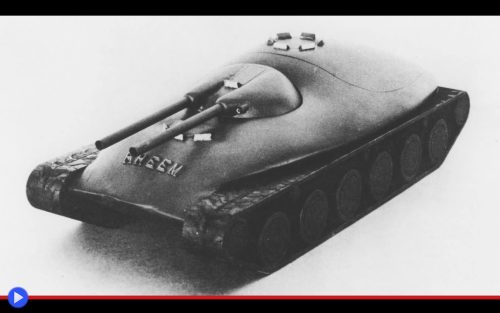

Lo strano carro-anatra creato per mimetizzarsi nei campi di battaglia degli anni ’50

La Rheem di Richmond, California, compagnia nata nel 1925 dalla fusione delle imprese commerciali di due fratelli, rispettivamente specializzati nella produzione e galvanizzazione di barili per il petrolio, è nota per l’estrema capacità di diversificare la sua offerta. Operativi nel campo dei bollitori a partire dagli anni ’30, quindi lampade, batterie e persino una tecnologia di scuotimento per i camion minerari successivamente alla propria apertura nel 1935 di una sede Australiana, i loro impiegati si sarebbero in seguito occupati anche di attrezzatura audio-video e strumenti musicali negli anni ’50. Per poi specializzarsi, all’inizio dell’epoca contemporanea, nel campo dei condizionatori e termostati intelligenti. Ciò che la storia aziendale pubblicata sul loro sito, per qualche ragione, non ama particolarmente ricordare è tuttavia il periodo in cui, durante e successivamente alla seconda guerra mondiale, le fabbriche del marchio sarebbero state incorporate a pieno titolo nello sforzo bellico nazionale, il che ha perfettamente senso viste le migliaia di operai specializzati, le installazioni metalmeccaniche e fonderie di metalli sottoposti a complicate lavorazioni. Portando a uno sviluppo di competenze, ed il coinvolgimento di figure specializzate, tali da sfociare alla metà nel secolo a una partecipazione diretta in uno dei programmi reputati più importanti dalla Difesa statunitense: la sostituzione dell’ormai obsoleto (e mai eccezionalmente valido) carro armato M4 Sherman che in tanti campi di battaglia aveva dato il massimo, risultando ormai oggettivamente superato dagli ultimi veicoli creati dall’Unione Sovietica nel contesto della serie IS o JS, in modo particolare il JS-4 da 45 tonnellate, con 120 mm di armatura frontale ed il suo potente cannone da 122 mm. Il che sembrava imporre lo schieramento di nuove macchine da guerra, che fossero almeno altrettanto resilienti e se possibile, dotate di una maggiore agilità di movimento. La prima risultanza di tale filosofia sarebbe stato il prototipo del massiccio T-42, progettato “in casa” dall’esercito ma capace di coinvolgere direttamente la Rheem per la produzione della torretta con il cannone a carica automatica T119 da 90mm, dotata di un ingegnoso quanto innovativo sistema basculante, capace di garantire un arco di tiro, soprattutto verso il basso, inerentemente superiore ai metodi tradizionali. Ciò per garantire la possibilità di far fuoco dal ciglio di una collina o declivio, esponendosi in tal modo il meno possibile al contrattacco nemico. Ulteriori versioni del carro armato, nessuna delle quali venne mai prodotta in serie, sarebbero state il T-54 ed il T-69, entrambe abbastanza famose da figurare nel nutrito catalogo del popolare videogame World of Tanks. Ciò che in molti non sanno, perché viene menzionato unicamente nel misterioso testo del 1988 “Firepower – Una storia del carro armato pesante americano” di R. P. Hunnicutt, è che la Rheem aveva portato fino al tavolo da disegno una versione ancor più estrema dei suoi lavori. Un carro armato che se fosse giunto fino in Corea o nel Vietnam al posto del Pershing o del Patton, avrebbe senza dubbio modificato sensibilmente il paradigma dei rispettivi contesti di guerra…

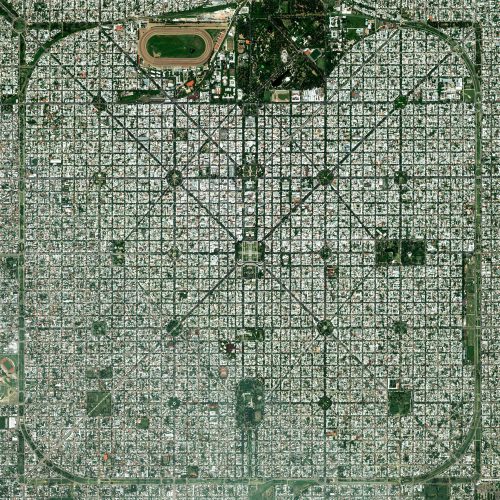

Incontro sulle diagonali di La Plata, trionfo della perfezione urbanistica sudamericana

Per ogni causa un effetto, da ogni intenzione, una conseguenza. Quando nel 1881, il presidente dell’Argentina Julio Roca espresse il suo supporto a Dardo Rocha come governatore della regione di Buenos Aires, l’avvocato e politico di carriera, già cadetto navale come il padre che aveva combattuto assieme a Garibaldi si trovò ad affrontare un problema alquanto raro, nonché particolarmente significativo. Con lo spostamento della capitale nazionale presso l’eponimo centro urbano, la già gremita Buenos Aires che Le Corbusier avrebbe definito, qualche anno dopo “Una fenomenale linea scintillante tra la Pampas, il mare e l’infinito” era stato infatti deciso che l’intera zona rilevante avrebbe ricevuto la nuova qualifica di distretto federale. Un nuovo centro amministrativo e politico doveva essere creato, dunque, per la zona contenente, da sola, il 38% della popolazione del paese. Combattendo contro le pressioni secessioniste della sua amministrazione Rocha guardò allora lungo il corso del grande fiume dell’Argento dove i primi coloni spagnoli, più di duecento anni prima, avevano costruito i loro insediamenti e solide fortezze per espandere il controllo del territorio. A ridosso delle antiche acque e circa 50 Km dal centro di B.A, sorsero così le prime pietre angolari della città di La Plata, una grande costruzione destinata a imporre nuove linee guida per l’intero contesto urbanistico di questa regione del mondo.

Rocha aveva scelto infatti d’ispirarsi, a tal proposito, per il grande impulso all’insediamento di cui era stato investito, ad un’impresa simile compiuta quasi un secolo prima in Nordamerica: la costruzione attentamente pianificata di Washington D.C. Una versione rivisitata, e per certi versi migliorata, dell’antico concetto di una città ideale, in cui ogni strada era disposta secondo un piano geometricamente impeccabile, secondo i crismi teorici, ed un tempo rigorosi, di alcune delle più celebrate città europee. Al fine di perseguire un simile obiettivo, chiamò dunque nella sua amministrazione l’architetto di origini francesi Pedro Benoit, che all’epoca faceva parte del dipartimento di geodesica ed ingegneria della provincia, rivestendo al tempo stesso un ruolo all’interno della locale loggia massonica, come depositario degli antichi rituali e segreti della confraternita di Re Salomone. Un reame iniziatico costruito dai seguaci della logica e la precisione di modalità ed intenti, che avrebbero trovato la più esplicita espressione nei piani estremamente precisi che egli aveva in merito all’incarico destinato a renderlo una personalità immancabile nei libri di storia…